今日招聘教师温馨提示:近期今日招聘教师网收到举报,有诈骗分子发布虚假信息,进行骗取报名费,如信息中涉及报名收费,请各位老师谨慎鉴别,确认无误后再缴费报...

2025-08-13 72 2025广东广州市教育局直属事业单位招聘教师196人 2025广东广州市白云区社区专职工作人员招聘78人 2025广东广州市黄埔海关事业单位招聘5人公告

为进一步吸引和凝聚优秀人才、优化教育资源配置,加强师资队伍建设,我单位现面向社会公开招聘1名编外聘用制专任教师。

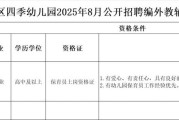

一、招聘对象、岗位及条件

(一)招聘对象

社会人员。

(二)招聘岗位

本次共招聘编外聘用制专任教师1名,音乐教师1名(详见附件1《岗位表》)。

(三)招聘条件

1. 具有中华人民共和国国籍;

2. 遵守宪法和法律;

3. 拥护中国共产党领导和社会主义制度;

4. 具有良好的政治素质和道德品行;

5. 适应岗位要求的身体条件;

6. 具备岗位所需要的学历、任职资格和其他条件(详见《岗位表》);

7.有下列情形之一者,不得报考:

(1)受过刑事处罚的;

(2)被开除中国共产党党籍的;

(3)被开除公职的;

(4)被依法列为失信联合惩戒对象的;

(5)法律、法规规定的其他情形。

二、报名及资格审查

(一)报名方式

1.本次采取网上报名和资格审查。应聘人员自行下载并填写《广州市天河区长兴小学2025年7月公开招聘编外聘用制专任教师报名表》《广州市天河区长兴小学2025年7月公开招聘编外聘用制专任教师资格审查目录表》后(见附件2、3,需亲笔签名),连同《资格审查目录表》所列的资料原件扫描发送到邮箱287897260@QQ.com,作为报名和资格审查依据,后续进入体检环节的考生需按通知要求检查原件。

2.网上报名和资格审查时间:2025年7月12日至2025年7月19日17:00时,逾期不接受报名。

(二)注意事项

1.每个应聘者限报1个岗位。每个岗位的有效报名人数与拟聘人数比例原则上不低于3:1,确因岗位特殊需要调整的,经区教育局同意后可不受开考比例限制。

2.达到规定开考比例的招聘岗位,以通过资格审查的实际人数确定考试名单。参加考试人员名单及有关事项于2025年7月20日在天河教育在线(https://www.thzhjy.org.cn)或学校微信公众号广州市天河区长兴小学公布。

三、考试

考试包括基本能力测试和试教。

(一)基本能力测试

1.测试时间:2025年7月21日,具体时间、地点以测试公告为准。

2.测试形式:采用结构化面试及专业技能展示形式,测试成绩满分100分,合格成绩为60分,成绩低于60分者不得进入下一轮。

3.在测试成绩60分及以上考生中,按照由高分到低分的顺序,分别按1:3的比例确定进入试教人员名单,未达到上述比例的,按实际符合条件人数进入试教。

4.测试成绩及试教的人员名单及有关事项于2025年7月21日在天河教育在线(https://www.thzhjy.org.cn)或学校微信公众号广州市天河区长兴小学公布。

(二)试教

1.试教时间:2025年7月21日,具体时间、地点以试教为准。

2.试教成绩满分100分,合格成绩为60分,成绩低于60分者不得进入下一轮。

3.在试教成绩60分及以上考生中,按基本能力测试成绩占30%、试教成绩占70%的比例计算考试总成绩,满分为100分,四舍五入保留小数点后2位,综合成绩达60分及以上者方可进入体检。根据总成绩从高分到低分的顺序,按1:1的比例确定体检人选,总成绩相同的,试教成绩高者入围。总成绩及体检名单在天河教育在线(https://www.thzhjy.org.cn)或学校微信公众号公布。

四、体检、组织考察和拟聘用公示

1.体检标准参照《关于印发〈广东省教师资格申请人员体格检查标准(2013年修订)〉的通知》(粤教继〔2013〕1号)执行。体检医院建议复查的考生,在一个月内不能得出合格结论的,视为体检不合格。体检时间、地点另行通知。

2.对体检合格者进行组织考察, 考察主要是对体检合格的应聘者是否适应报考职位的相关情况进行考察了解。

3.体检和组织考察合格者列为拟聘用人员,并在天河教育在线(https://www.thzhjy.org.cn/)公示5个工作日。如出现体检或考察不合格或放弃聘用资格等情况,可根据总成绩从高到低依次递补。

五、办理聘用手续和相关待遇

经公示无异议的拟聘用的人员,按有关规定办理聘用手续,签订劳动合同,并实行试用期。试用期考核不合格的,取消聘用;考核合格的,予以转正。试用期和期满转正后的薪酬待遇按有关规定执行。

我单位不负责聘用人员的档案管理,以及有关其配偶、子女的调动、工作安排等事项。

六、注意事项

(一)应聘人员报名时应认真对照本招聘公告规定的报考条件和《职位表》中的专业[如报考人员所学专业未列入专业参考目录(见附件),但所学专业主要课程与报考职位所要求专业的主要课程基本一致的,则须在资格审查时提供毕业证书和课程成绩单(毕业院校盖章),经招聘单位认定为相近专业的方有效]以及其他资格条件,不符合或低于招聘公告规定的其中任何条件之一,均不可以报名,否则后果自负。

(二)考生资格审查贯穿招聘工作全过程,在各环节发现报考者弄虚作假或不符合资格条件的,招聘单位均可以取消其考试 或聘用资格,已经聘用的将予以解聘。

(三)本次招聘工作的相关时间以及岗位,本单位可根据工作完成进度作出适当的调整,并将调整事项及时天河教育在线(https://www.thzhjy.org.cn)或学校微信公众号公布,请考生自行关注相关信息。

(四)报考前,已与天河区教育系统其他事业单位存在劳动合同关系的应聘者,须取得所在单位同意方可报考,否则取消应聘资格。已与天河区教育系统其他事业单位存在劳动合同关系的拟聘用人员,须取得所在单位同意并解除劳动合同关系方有录用资格。

(五)本次招聘结束后三个月内,如本校有新增同类岗位需求的,可从本次招聘相应岗位考试成绩合格的考生中,按总成绩由高分到低分依次递补聘用。

(六)本公告由广州市天河区长兴小学负责解释。报考咨询电话:(020)87262813,监督电话:(020)38622519。

点击查看

广州市天河区长兴小学2025年7月公开招聘编外聘用制专任教师岗位表

广州市天河区长兴小学2025年7月公开招聘编外聘用制专任教师资格审查目录表

广州市天河区长兴小学2025年7月公开招聘编外聘用制专任教师报名表

广东省考试录用公务员专业参考目录

广州市天河区长兴小学

2025年7月10日

标签: 2025广东广州市教育局直属事业单位招聘教师196人 2025广东广州市白云区社区专职工作人员招聘78人 2025广东广州市南沙区招聘教师编制345人公告

相关文章

今日招聘教师温馨提示:近期今日招聘教师网收到举报,有诈骗分子发布虚假信息,进行骗取报名费,如信息中涉及报名收费,请各位老师谨慎鉴别,确认无误后再缴费报...

2025-08-13 72 2025广东广州市教育局直属事业单位招聘教师196人 2025广东广州市白云区社区专职工作人员招聘78人 2025广东广州市黄埔海关事业单位招聘5人公告

为贯彻省委省政府“百万英才汇南粤”行动计划决策部署,落实市委市政府关于人才强市的工作要求,根据《广东省事业单位公开招聘人员办法》(粤府令第301号)等...

2025-08-13 72 2025广东广州市海珠区招聘教师257人 2025广东广州市增城区招聘教师93人公告(编制) 2025广东广州市南沙区招聘教师编制345人公告

为进一步吸引和凝聚优秀人才、优化教育资源配置,加强师资队伍建设,我单位现面向社会公开招聘3名编外聘用制专任教师。˂d...

2025-08-13 69 2025广东广州市海珠区招聘事业单位工作人员19人公告 2025广东广州市海珠区招聘教师257人 2025广东广州市南沙区招聘教师编制345人公告

本园现因工作需要,按照公开、平等、竞争、择优的原则,决定面向社会公开招聘编外教辅人员2名,现将有关事项公告如下:˂div...

2025-08-13 68 2025广东广州市南沙区招聘教师编制345人公告 2025广东广州市黄埔海关事业单位招聘5人公告 广州2025gdp

为进一步吸引和凝聚优秀人才、优化教育资源配置,加强师资队伍建设,我单位现面向社会公开招聘2名编外聘用制专任教师。˂d...

2025-08-13 69 2025广东广州市南沙区招聘教师编制345人公告 2025广东广州市黄埔海关事业单位招聘5人公告 广州2050年

为进一步吸引和凝聚人才、优化教育资源配置,加强师资队伍建设,我单位现面向社会公开招聘1名编外聘用制专任教师。˂div st...

2025-08-13 69 2025广东广州市教育局直属事业单位招聘教师196人 2025广东广州市白云区社区专职工作人员招聘78人 2025广东广州市黄埔海关事业单位招聘5人公告

发表评论