中国交通运输发展

新华社北京12月29日电 国务院新闻办公室29日发表《中国交通运输发展》白皮书。全文如下:

中国交通运输发展

(2016年12月)

中华人民共和国

国务院新闻办公室

目录

前言

一、发展历程

二、综合交通运输体系建设

三、发挥基础性先导性服务性作用

四、对外开放与国际合作

五、未来五年的发展目标

结束语

前言

新中国成立以来,特别是改革开放以来,交通运输面貌发生了历史性变化,为经济社会发展、人民群众安全便捷出行作出了重要贡献。

新世纪以来,中国政府全面深化交通运输改革,加快建设现代综合交通运输体系,不断提升交通运输行业治理体系和治理能力现代化水平,交通运输进入了各种运输方式交汇融合、统筹发展的新阶段。

2020年,中国将全面建成小康社会。实现第一个“百年目标”,交通运输需要进一步加快发展,充分发挥基础性先导性服务性作用,当好先行官,为全面建成小康社会提供坚强保障。

一、发展历程

新中国成立之初,交通运输面貌十分落后。全国铁路总里程仅2.18万公里,有一半处于瘫痪状态。能通车的公路仅8.08万公里,民用汽车5.1万辆。内河航道处于自然状态。民航航线只有12条。邮政服务网点较少。主要运输工具还是畜力车和木帆船等。

新中国成立后,中国政府明确提出首先要创造一些基本条件恢复交通运输。经过3年的国民经济恢复期,修复了被破坏的交通运输设施设备,恢复了水陆空运输。1953年起,开始有计划地进行交通运输建设。在第一个、第二个五年计划和国民经济调整期间(1953-1965年),国家投资向交通运输倾斜,改造和新建了一批铁路、公路、港口码头、民用机场,提高了西部和边远地区的交通运输基础设施覆盖程度,疏浚了主要航道,新开辟了国际、国内水路和空中航线,扩大了邮政网络,增加了运输装备数量。“文化大革命”期间(1966-1976年),交通运输发展一度受到严重干扰,但设施和装备规模、运输线路仍在增加,特别是针对沿海主要港口压船、压港、压货日趋严重的局面,加快了港口基础设施建设。在此期间,管道运输也得到了发展。

1978年,改革开放揭开了中国经济社会发展的新篇章,交通运输步入了快速发展阶段。中国政府把交通运输放在优先发展的位置,加大政策扶持力度,在放开交通运输市场、建立社会化融资机制方面进行开创性探索,积极扭转交通运输不适应经济社会发展的被动局面。铁路实行经济承包责任制;出台了提高养路费征收标准、开征车辆购置附加费以及“贷款修路、收费还贷”等扶持公路发展的三项政策;公路、水运工程建设项目开始实行招投标制度;港口率先对外开放,海运业最早实现“走出去”;民航走上了企业化发展道路,航空运输市场开始形成;实施邮政管理体制改革,成立中国速递服务公司,恢复办理邮政储蓄业务;加大交通运输建设投资力度,吸引社会资本参与基础设施建设。1988年沪嘉高速公路通车,实现中国大陆高速公路零的突破。

1992年,中国确立了建立社会主义市场经济体制的改革目标。交通运输不断加大改革开放力度,各种运输方式发展取得突破性进展。开展铁路建设大会战,1997年起铁路进行了连续六次大提速。公路和水运实施公路主骨架、水运主通道、港站主枢纽和支持保障系统的“三主一支持”规划,制定了加快建设步伐的目标任务。民航机场建设费和基础设施建设基金、铁路建设基金、内河航运建设基金先后设立。为应对东南亚金融危机,中国实施积极的财政政策,公路建设投资进入“快车道”,高速公路建设大规模兴起。实施西部大开发战略,全面加强西部地区铁路、公路、机场、天然气管道干线建设。提出“修好农村路,服务城镇化,让农民兄弟走上油路和水泥路”发展目标,掀起农村公路建设新高潮。深化港口管理体制改革,加快港口建设。实行邮电分营和邮政政企分开,邮政向信息流、资金流和物流“三流合一”的现代邮政业方向发展。《中长期铁路网规划》《国家高速公路网规划》等一系列规划陆续出台。大力提升交通运输基本公共服务水平,全面加强城乡客运、城市公共交通、交通运输安全应急救助等领域建设。2008年组建交通运输部,交通运输大部门体制改革迈出实质性步伐。同年,京津城际铁路通车运营,中国开启了“高铁时代”。

党的十八大以来,交通运输进入了加快现代综合交通运输体系建设的新阶段。2013年,铁路实现政企分开,交通运输大部门体制改革基本落实到位。交通运输全面深化改革,建设法治政府部门,加快综合交通、智慧交通、绿色交通、平安交通“四个交通”建设,围绕“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带建设三大国家战略制定发展规划。加快综合交通运输基础设施成网,推进多种运输方式有效衔接。促进现代物流业发展,提升综合运输服务保障水平。加强交通运输基本公共服务供给和管理,支持集中连片特困地区交通运输基础设施、城乡客运、城市公共交通发展。推进东、中、西、东北“四大板块”区域交通协调发展,西部地区高铁加快发展,中西部地区交通条件显著改善。2013年,西藏墨脱公路建成通车,中国真正实现县县通公路。

60多年来,中国交通运输总体上经历了从“瓶颈制约”到“初步缓解”,再到“基本适应”经济社会发展需求的奋斗历程,与世界一流水平的差距快速缩小,部分领域已经实现超越,一个走向现代化的综合交通运输体系正展现在世界面前。

二、综合交通运输体系建设

经过多年改革发展,多节点、全覆盖的综合交通运输网络初步形成,“五纵五横”综合运输大通道基本贯通,一大批综合客运、货运枢纽站场(物流园区)投入运营,运输装备发展不断升级,运输服务水平显著提升,科技创新和应用实现重大突破,交通运输市场体系、管理体制和法规体系不断完善。

(一)基础设施网络

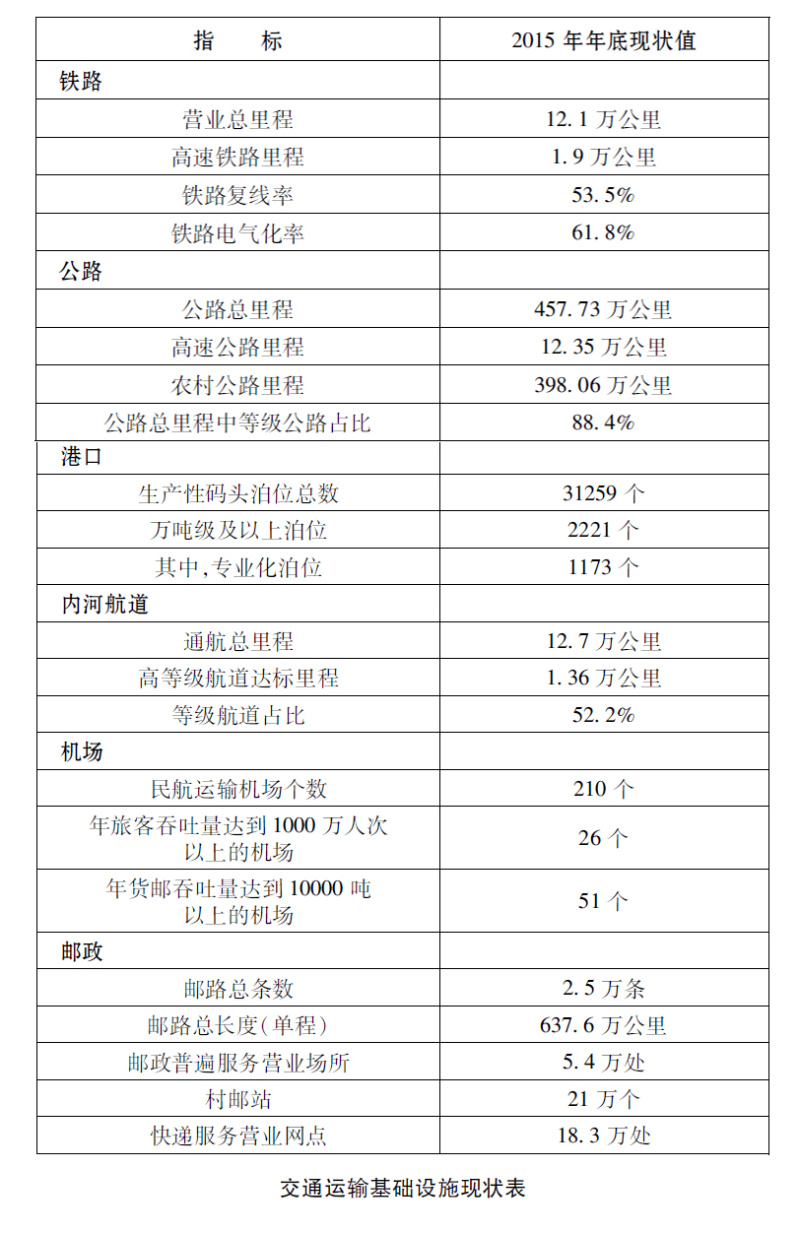

多层次的铁路网基本形成。截至2015年年底,全国铁路营业总里程达12.1万公里,规模居世界第二;其中高速铁路1.9万公里,位居世界第一。以高速铁路为骨架、以城际铁路为补充的快速客运网络初步建成。全国铁路复线率和电气化率分别达到53.5%和61.8%。横跨东西、纵贯南北的大能力通道逐步形成,物流设施同步完善,逐步实现了货物运输直达化、快捷化、重载化。

广覆盖的公路网建立起来。截至2015年年底,全国公路通车总里程达457.73万公里。高速公路通车里程达12.35万公里,位居世界第一。国省干线公路网络不断完善,连接了全国县级及以上行政区。农村公路里程达到398.06万公里,通达99.9%的乡镇和99.8%的建制村。路网技术结构不断优化,等级公路里程占公路总里程的88.4%。

初步形成干支衔接的水运网。截至2015年年底,全国港口拥有生产性码头泊位3.13万个,其中万吨级及以上泊位2221个,煤炭、原油、金属矿石、集装箱等专业化泊位达1173个,港口大型化、深水化、专业化、自动化水平进一步提升。内河航道通航里程达12.7万公里,等级航道占52.2%,高等级航道达标里程1.36万公里,长江、西江、京杭运河等航道通航条件不断改善,初步建成了以“两横一纵两网十八线”为主体的内河航道体系。

民用机场体系基本成型。截至2015年年底,全国民航运输机场达210个,初步形成了以北京、上海、广州等国际枢纽机场为中心,省会城市和重点城市区域枢纽机场为骨干,以及其他干、支线机场相互配合的格局。空管设施建设不断加强,2015年保障飞机起降达到856.6万架次。通用机场加快发展。机场轨道交通和机场快速通道加快建设,机场与其他交通运输方式的衔接更加紧密。

乡乡设所、村村通邮总体实现。截至2015年年底,全国邮路总条数达2.5万条,邮路总长度(单程)达637.6万公里,邮政普遍服务营业场所总数达5.4万处,村邮站总数达21万个。快递服务营业网点达18.3万处,网路总长度(单程)达2370.5万公里。

油气管道骨干网络初步形成。截至2015年年底,全国陆上油气管道总里程达11.2万公里,初步形成了覆盖全国31个省(区、市)的原油、成品油和天然气三大主干网络和“西油东送、北油南运、西气东输、北气南下、海气登陆”的油气输送网络。

图表:交通运输基础设施现状表

新华社发

(二)运输服务能力

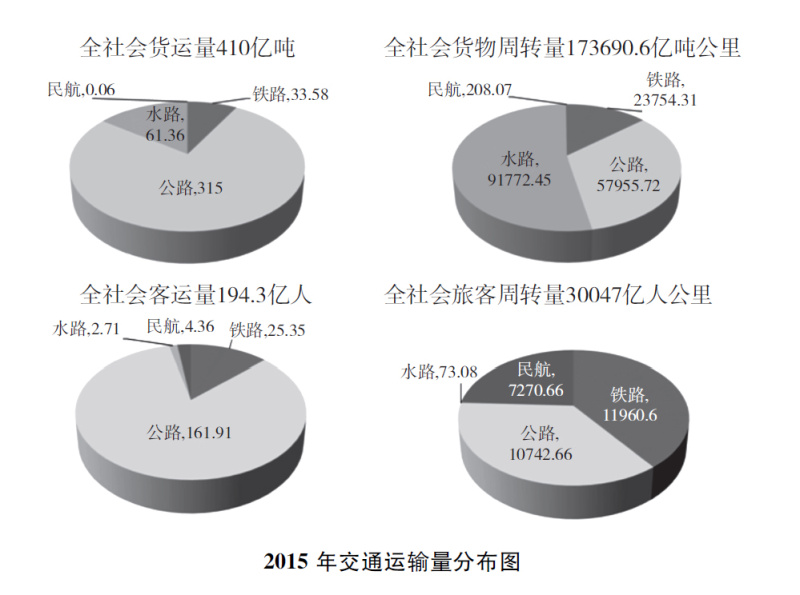

运输量位居世界前位。2015年,全社会完成客运量194.3亿人、旅客周转量30047亿人公里;完成货运量410亿吨、货物周转量173690.6亿吨公里。铁路旅客周转量、货运量居世界第一,货运周转量居世界第二,公路客货运输量及周转量、水路货运量及周转量均居世界第一,民航运输总周转量、旅客周转量、货邮周转量均居世界第二。全国港口完成货物吞吐量和集装箱吞吐量均居世界第一。邮政业年服务用户超过700亿人次,快递年业务量居世界第一,大型网络购物促销“双11”活动单日处理峰值超过1.6亿件。管道货运量达7.1亿吨,周转量达4138.8亿吨公里。

图表:交通运输基础设施现状表

新华社发

(二)运输服务能力

运输量位居世界前位。2015年,全社会完成客运量194.3亿人、旅客周转量30047亿人公里;完成货运量410亿吨、货物周转量173690.6亿吨公里。铁路旅客周转量、货运量居世界第一,货运周转量居世界第二,公路客货运输量及周转量、水路货运量及周转量均居世界第一,民航运输总周转量、旅客周转量、货邮周转量均居世界第二。全国港口完成货物吞吐量和集装箱吞吐量均居世界第一。邮政业年服务用户超过700亿人次,快递年业务量居世界第一,大型网络购物促销“双11”活动单日处理峰值超过1.6亿件。管道货运量达7.1亿吨,周转量达4138.8亿吨公里。

图表:2015年交通运输量分布图

新华社发

运输服务质量全面提升。多式联运、甩挂运输等先进运输组织模式及冷链等专业物流快速发展,集装箱、厢式货车等标准化运载单元加快推广,城乡物流配送信息化、集约化程度明显提升,提高了社会物流运行效率。交通运输安全水平大幅改善,铁路旅客运输总体安全水平居世界前列,2015年道路交通万车事故死亡人数较2005年下降了72.4%,全国运输船舶百万吨港口吞吐量等级以上事故件数平均每年下降5%,民航运输航空百万小时重大事故率10年滚动值为0.018(世界平均水平为0.24)。大力提升客运基本公共服务均等化水平,“公交优先”战略扎实推进,全国公交专用车道达8569公里,快速公交系统(BRT)线路长度达3081公里,定制公交、夜间公交等特色公共交通服务产品的新模式不断丰富,网约出租汽车等新业态快速发展。

运输服务通达性显著增强。高速铁路覆盖百万人口以上城市比例达65%。道路客运线路达18.1万条。全国城市公共汽(电)车运营线路突破4.5万条,城市轨道交通运营线路达105条,运营线路总长度达3195公里。水路国际运输航线和集装箱班轮航线往来100多个国家和地区的1000多个港口。民航定期航班航线达3326条,航线里程超过786.6万公里(按重复距离计算),通达境内204个城市,香港、澳门、台湾地区以及55个国家(地区)的137个城市。全国乡镇快递服务营业网点覆盖率达70%。

运输工具技术水平不断提高。截至2015年年底,铁路主要干线全部实现内燃、电力机车牵引,客货运输车辆品种和结构均实现升级换代。民用汽车数量达到17228万辆,公路客货营运车辆总数达1473万辆,货运车辆平均吨位数由6.3吨增加至7.5吨,专用货车(含甩挂运输车辆)占比由5.1%提高至27.2%,营运客车高档化、舒适化和货运车辆大型化、专业化程度不断提高。水上运输船舶达16.6万艘,海运船队运力总规模达1.6亿吨,内河货运船舶平均吨位超过800吨,高等级航道通航水域船型标准化率达到50%,船舶大型化、专业化和标准化发展趋势明显。民航拥有运输飞机在册架数2650架,通用航空企业拥有在册航空器1904架。邮政业拥有各类汽车24.4万辆、国内快递专用货机71架。

初步建立高效的安全监管和海上应急救助体系。建立和完善国家海上搜救和重大海上溢油应急处置部际联席会议制度,海上搜救打捞力量持续增强,搜救志愿者队伍不断扩大。初步构建了广泛覆盖、反应迅速、立体高效的水上交通安全监管和海上应急保障体系。

(三)科技创新和应用

基础设施建设技术世界领先。高速铁路、高寒铁路、高原铁路、重载铁路技术迈入世界先进行列,高速铁路成为“中国制造”和“走出去”的新名片。高原冻土、膨胀土、沙漠等特殊地质的铁路、公路建设技术克服世界级难题,青藏公路、青藏铁路先后建成通车运营。陆续建成一批世界级特大桥隧,特大桥隧建造技术达到世界先进水平。离岸深水港建设关键技术、巨型河口航道整治技术、长河段航道系统治理技术以及大型机场工程建设技术世界领先,实施港珠澳大桥、洋山港集装箱码头、长江口深水航道治理等系列重大工程。

装备制造技术快速进步。以高速列车、大功率机车为代表的一批具有自主知识产权的高性能铁路装备技术达到世界先进水平,部分达到世界领先水平。新能源道路运输装备初步实现产业化。自主研制的支线客机、通用飞机、直升机已交付使用,C919大型客机总装下线,中国成为世界上为数不多的能够自主研制大飞机的国家。大型专业化码头装卸设备制造、海工机械特种船舶、集装箱成套设备制造技术领先世界,300米饱和潜水取得创新性突破。邮政光学字符识别(OCR)、视频补码、码址校验等分拣技术处于世界领先水平。

信息化智能化技术广泛应用。大数据、云计算、物联网、移动互联网等信息通信技术在交通运输领域广泛应用,线上线下结合的商业模式蓬勃发展。铁路建成了客运联网售票系统,实现了运输生产调度指挥信息化。高速公路电子不停车收费系统(ETC)基本实现了全国联网。港口电子数据交换系统(EDI)、船舶交通管理系统(VTS)、船舶自动识别系统(AIS)在水运管理中广泛应用,开发了长江干线电子航道图技术。民航商务信息系统处于世界先进水平。邮政建立国家、省、市三级联动视频监控体系。无线射频识别技术(RFID)、全球卫星导航系统(GNSS)等现代导航信息技术在民航运输、物流配送中广泛应用。北斗导航系统成为第三个面向国际航海应用的全球卫星导航系统。

(四)改革与法治建设

市场体系不断完善。经过30多年的市场化进程,交通建设、养护、运输不断推向市场。积极推行市场准入负面清单制度,鼓励和引导社会资本参与交通运输投资运营,大力推广社会资本与政府合作模式(PPP)。交通运输全面实现政企分开。不断推进简政放权,创新优化行政审批服务方式。加快市场信用体系建设,市场监管体系逐步完善,统一开放、竞争有序的交通运输市场基本形成。

法律法规体系基本形成。适应改革发展需要,对交通运输法律法规进行了大量的立、改、废工作。目前,共有《铁路法》《公路法》《港口法》《航道法》《海商法》《海上交通安全法》《民用航空法》《邮政法》等8部法律、《铁路安全管理条例》《公路安全保护条例》《道路运输条例》《国际海运条例》《内河交通安全管理条例》《船员条例》《民用机场管理条例》《民用航空安全保卫条例》《邮政法实施细则》等65部行政法规,以及300余件部门规章。

综合交通运输管理体制初步建立。2008年、2013年实施两轮交通运输大部门制改革,形成了由交通运输部管理国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局的大部门管理体制架构。各地积极推进综合交通运输管理体制改革,加快综合交通运输体系建设。

三、发挥基础性先导性服务性作用

着眼全面建成小康社会,中国政府坚持把交通运输摆在先行发展的重要位置,交通运输在推动经济社会发展、服务和改善民生以及促进生态文明建设方面,发挥了基础性先导性服务性作用。

(一)推动经济社会发展

支撑经济增长。交通运输基础设施投资是经济稳定增长的助推器,“十二五”期间,中国交通运输基础设施完成投资12.5万亿元。交通运输网络的完善和服务水平的提高,推动了经济运行效率提升,降低了物流成本,带动了汽车、船舶、冶金、物流、电商、旅游、房地产等相关产业发展,创造了大量就业岗位。2015年,邮政业支撑的国内网购交易额突破3万亿元。

保障物资运输。便捷高效的物流基础设施网络,促进了多种运输方式顺畅衔接和高效中转,提升了物流体系综合服务水平,有力保障了煤炭、原油、铁矿石、粮食等重点物资运输,2015年中国港口完成煤炭一次下水量6.7亿吨、外贸原油接卸量3.2亿吨、外贸铁矿石接卸量10亿吨。开辟鲜活农产品“绿色通道”,有效保障和满足了人民群众的生产生活需求。

促进区域和城乡协调发展。中国政府把推进交通运输先行发展作为支撑“四大板块”“三大战略”等国家区域发展总体战略的重点任务,积极打通发达地区、中等发达地区、欠发达地区之间的联系通道。依托京沪、京广、沿海、沿江等综合运输大通道以及长三角、珠三角、环渤海等港口群形成的经济带、城市群,成为中国经济最具活力、人口最为密集的区域。城际公路客运普及和城际轨道加快建设促进了城市群一体化发展,城乡交通一体化让城乡经济融合更紧密。

(二)服务和改善民生

服务群众安全便捷出行。推动“平安交通”建设,着力构建科学完善的交通运输安全体系,运输结构不断优化,服务水平不断提升,人民群众出行由“走得了”向“走得好”升级发展。“春运”等节假日综合运输服务保障能力显著提升。城市公交出行分担率稳步提高,舒适度不断提升。“互联网+交通运输”快速发展,提供实时交通运行状态查询、出行路线规划、线(网)上购票、智能停车等“一站式”服务。12328交通运输服务监督电话全面开通。

助力扶贫脱贫。进入21世纪以来,先后实施乡镇和建制村通达通畅工程、集中连片特困地区交通扶贫等10多个专项建设计划,加大对农村地区、贫困地区交通建设的支持力度。“十二五”期间,投入车购税资金超过5500亿元支持交通扶贫建设,集中连片特困地区83.8%的县城通二级及以上公路,86.2%的建制村实现通硬化路。提高贫困地区农村客运车辆通达率,逐步解决了溜索等特殊问题。

有效应对突发事件。交通运输应急体系在重大自然灾害、安全事故等突发事件应急救援中发挥重要作用。在汶川、玉树等地震灾害和南方雨雪冰冻灾害中,交通运输救援队伍第一时间抢通救灾“生命线”,为抢救生命赢得宝贵时间。海上搜救力量妥善完成多起海上重大突发事件应急处置工作,积极参与马航MH370失事客机搜寻等工作。2010年至2015年,组织协调海上搜救行动12411次,搜救遇险人员108464人,其中外籍人员8070人。

(三)促进生态文明建设

促进节能减排。大力推进绿色交通建设,与2010年相比,2015年国家铁路单位运输工作量综合能耗下降6%,营运车辆单位运输周转量能耗下降6.5%,营运船舶单位运输周转量能耗下降10.5%,民航吨公里油耗下降近5%。实施“公交优先”战略,新能源和清洁能源运输工具不断增加,公共自行车系统快速兴起。在珠三角、长三角、环渤海(京津冀)水域设立了船舶排放控制区。长江干线、京杭运河、部分沿海地区开展水运行业应用液化天然气(LNG)试点示范,部分港口安装了码头油气回收装置,实施了船舶岸电工程。

保护生态环境。在交通运输规划、设计、建设、运营等环节贯彻生态保护理念,逐步建设了一批示范性绿色铁路、公路、港口和航道,探索创新荒漠区、高寒区、围填海区域交通运输基础设施生态修复技术。“十二五”期间,完成交通运输基础设施生态修复总里程近1300公里,修复总面积超过5000万平方米。公路路面废旧料循环利用率达到40%。全国煤炭运输港口、重点矿石运输港口开展粉尘污染控制措施,沿海地区、长江干线布设了溢油应急设备库和配置点。高速铁路采用“以桥代路”,有效节约了耕地,减少了对沿线城镇的切割。

四、对外开放与国际合作

中国政府大力推进与国际间的互联互通,在扩大开放的同时,不断深化与世界合作,构建了全方位、多层次、多渠道的交通运输对外开放和国际合作新格局。

(一)国际客货运输

加强国际互联互通。截至2015年年底,中国与周边14个国家中的5个国家有铁路联通,有11个铁路口岸,开行多条通往欧洲和亚洲国家的中欧、中亚铁路集装箱班列,常年开通的边境公路口岸基本通二级及以上公路,一批具有国际物流功能的物流园区和货运场站建成运营。积极推动航运国际和区域合作,中老缅泰共同推进澜沧江-湄公河国际航运开发。民航利用代码共享、航空联盟、航线联营、股权合作等方式,优化国际航线网络,不断提升航班频次和通达性。2015年国际及港澳台快递业务量达4.3亿件,快递企业服务网络拓展至海外市场。加强与“一带一路”沿线国家合作,积极推动交通基础设施互联互通和运输便利化。2015年,通过各种交通运输方式出境旅游的人次达1.2亿。

支撑对外贸易。中国是世界贸易大国,交通运输加快发展为中国加快构建全方位开放新格局、提升国家竞争力提供了重要保障。海上运输承担了90%以上的外贸货物运输量以及98%的进口铁矿石、91%的进口原油、92%的进口煤炭和99%的进口粮食运输量,成为加快发展外向型经济的重要支撑。中欧班列快速发展,已成为国际货物联运的重要组成部分。

(二)国际交流合作与对外开放

积极参与国际事务。中国政府历来重视并积极参与交通运输国际组织事务,认真履行各项国际义务,在铁路合作组织、国际海事组织、国际民用航空组织和万国邮政联盟等重要交通运输国际组织中发挥着建设性作用。作为铁路合作组织创始国之一,中国在各项标准和规范制订中具有重要影响力;自1972年恢复在万国邮政联盟合法席位以来,一直连任邮政经营理事会理事国,并一直当选行政理事会理事国;自1989年起,已连续14次当选国际海事组织A类理事国;自2004年起,已连续5次担任国际民航组织一类理事国;推进多双边合作和区域合作,与100多个国家签订了铁路、公路、海运、民用航空和邮政政府间协定及双边、区域合作文件;建立了中国-东盟交通部长会议、上海合作组织交通部长会议等多个交通运输合作机制,倡议成立亚太经济合作组织港口服务组织。积极履行国际义务,支持其他发展中国家交通发展,为亚洲、非洲多个国家援建了一批交通工程。

不断扩大对外开放。交通运输业是中国最早对外开放的行业之一。1979年,原交通部驻港企业招商局在深圳创办蛇口工业区,在全国改革开放的棋盘上先行一步。1984年国家设立14个沿海开放城市,沿海港口成为对外开放的“窗口”。目前在交通运输基础设施领域,除了铁路干线和民用机场的建设经营要求中方控股外,所有公路桥梁、港口码头、其他铁路和城市轨道对外资不设限。在运输服务领域,公路货运、国际集装箱多式联运、国际海运辅助服务完全放开。

加快“走出去”步伐。中国铁路、交通工程建设和港口运营领域等向全世界展示了雄厚的产业竞争实力。中国的国际海运量占全世界海运量的三分之一。中国交通运输企业不断加快“走出去”步伐,正在从传统劳务输出和工程承包向资本输出、技术输出、管理输出、标准输出转变,业务涉及交通运输基础设施建设、港口经营、远洋运输、交通运输装备、船舶检验、航海教育等众多领域。

五、未来五年的发展目标

“十三五”时期,中国交通运输发展将按照统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,坚持以人民为中心,提高发展质量和综合效率,积极发挥不同运输方式的比较优势,坚持网络化布局、智能化管理、一体化服务、绿色化发展,建设国内国际通道联通、区域城乡覆盖广泛、枢纽节点功能完善、运输服务一体高效的综合交通运输体系,为全面建成小康社会提供交通运输保障,更好地服务中国经济发展,更好地连通中国与世界。

——全面深化交通运输改革。深入推进综合交通运输改革发展,促进各种运输方式深度融合,加快构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代综合交通运输体系。推进铁路市场化改革,深化投融资体制和财政事权与支出责任改革,加快推进空域管理体制改革。加快政府职能转变,持续推进简政放权、放管结合、优化服务,提高行政效能。

——构建内通外联的运输通道网络。构建横贯东西、纵贯南北、内畅外通的综合运输大通道,推进对外交通走廊和海上丝绸之路走廊建设。打造高品质的快速网络,加快推进高速铁路成网,完善国家高速公路网络,适度建设地方高速公路,增强枢纽机场和干支线机场功能。完善广覆盖的基础网络,加快中西部铁路建设,推进普通国省道提质改造和瓶颈路段建设,提升沿海和内河水运设施专业化水平,加强农村公路、通用机场建设,推进油气管道区域互联。提升邮政网络服务水平,加强快递基础设施建设。到2020年,高速铁路营业里程达到3万公里,覆盖80%以上的大城市。新改建高速公路通车里程约3万公里。具备条件的建制村通硬化路和班车。村村直接通邮。

——建设现代高效的城际城市交通。建设城市群中心城市间、中心城市与周边节点城市间1-2小时交通圈,打造城市群中心城市与周边重要城镇间1小时通勤都市圈。在城镇化地区大力发展城际铁路、市域(郊)铁路,形成多层次轨道交通骨干网络。实行公共交通优先,加快发展城市轨道交通、快速公交等大容量公共交通。到2020年,基本建成京津冀、长三角、珠三角、长江中游、中原、成渝、山东半岛城市群城际铁路网。加快300万以上人口城市轨道交通成网,新增城市轨道交通运营里程约3000公里。加强邮政、快递网络终端建设。

——打造一体衔接的综合交通枢纽。优化枢纽空间布局,建设北京、上海、广州等国际性综合交通枢纽,提升全国性、区域性和地区性综合交通枢纽水平,加强中西部重要枢纽建设,推进沿边重要口岸枢纽建设,提升枢纽内外辐射能力。完善枢纽综合服务功能,优化中转设施和集疏运网络,强化客运零距离换乘和货运无缝化衔接,实现不同运输方式协调高效,发挥综合优势,提升交通物流整体效率。

——推动运输服务绿色智能发展。推进交通运输绿色发展,集约节约利用资源,加强标准化、低碳化、现代化运输装备和节能环保运输工具推广应用。实施“互联网+交通运输”行动计划,加快智能交通发展,推广先进信息技术和智能技术装备应用,加强联程联运系统、智能管理系统、公共信息系统建设,加快发展多式联运,提高交通运输服务质量和效益。

——提升交通运输安全管理水平。完善安全生产法规制度体系,有效落实企业主体责任和管理部门监管责任。加强应急能力建设,全面提升应急处置和救援水平。强化事前预防,开展平安交通专项行动,加大隐患排查治理和风险管控力度,突出重点领域安全监管,全面实施安全生产风险管理,坚决遏制重特大事故多发频发。

结束语

实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦,对交通运输发展提出了新的更高要求。交通推动发展,交流促进合作,通达实现共赢。中国政府将不断提升交通运输服务品质,更好服务经济社会发展,并继续加强与世界各国在交通运输领域的深度合作,共享机遇、共迎挑战,实现共同发展、共同繁荣。

图表:2015年交通运输量分布图

新华社发

运输服务质量全面提升。多式联运、甩挂运输等先进运输组织模式及冷链等专业物流快速发展,集装箱、厢式货车等标准化运载单元加快推广,城乡物流配送信息化、集约化程度明显提升,提高了社会物流运行效率。交通运输安全水平大幅改善,铁路旅客运输总体安全水平居世界前列,2015年道路交通万车事故死亡人数较2005年下降了72.4%,全国运输船舶百万吨港口吞吐量等级以上事故件数平均每年下降5%,民航运输航空百万小时重大事故率10年滚动值为0.018(世界平均水平为0.24)。大力提升客运基本公共服务均等化水平,“公交优先”战略扎实推进,全国公交专用车道达8569公里,快速公交系统(BRT)线路长度达3081公里,定制公交、夜间公交等特色公共交通服务产品的新模式不断丰富,网约出租汽车等新业态快速发展。

运输服务通达性显著增强。高速铁路覆盖百万人口以上城市比例达65%。道路客运线路达18.1万条。全国城市公共汽(电)车运营线路突破4.5万条,城市轨道交通运营线路达105条,运营线路总长度达3195公里。水路国际运输航线和集装箱班轮航线往来100多个国家和地区的1000多个港口。民航定期航班航线达3326条,航线里程超过786.6万公里(按重复距离计算),通达境内204个城市,香港、澳门、台湾地区以及55个国家(地区)的137个城市。全国乡镇快递服务营业网点覆盖率达70%。

运输工具技术水平不断提高。截至2015年年底,铁路主要干线全部实现内燃、电力机车牵引,客货运输车辆品种和结构均实现升级换代。民用汽车数量达到17228万辆,公路客货营运车辆总数达1473万辆,货运车辆平均吨位数由6.3吨增加至7.5吨,专用货车(含甩挂运输车辆)占比由5.1%提高至27.2%,营运客车高档化、舒适化和货运车辆大型化、专业化程度不断提高。水上运输船舶达16.6万艘,海运船队运力总规模达1.6亿吨,内河货运船舶平均吨位超过800吨,高等级航道通航水域船型标准化率达到50%,船舶大型化、专业化和标准化发展趋势明显。民航拥有运输飞机在册架数2650架,通用航空企业拥有在册航空器1904架。邮政业拥有各类汽车24.4万辆、国内快递专用货机71架。

初步建立高效的安全监管和海上应急救助体系。建立和完善国家海上搜救和重大海上溢油应急处置部际联席会议制度,海上搜救打捞力量持续增强,搜救志愿者队伍不断扩大。初步构建了广泛覆盖、反应迅速、立体高效的水上交通安全监管和海上应急保障体系。

(三)科技创新和应用

基础设施建设技术世界领先。高速铁路、高寒铁路、高原铁路、重载铁路技术迈入世界先进行列,高速铁路成为“中国制造”和“走出去”的新名片。高原冻土、膨胀土、沙漠等特殊地质的铁路、公路建设技术克服世界级难题,青藏公路、青藏铁路先后建成通车运营。陆续建成一批世界级特大桥隧,特大桥隧建造技术达到世界先进水平。离岸深水港建设关键技术、巨型河口航道整治技术、长河段航道系统治理技术以及大型机场工程建设技术世界领先,实施港珠澳大桥、洋山港集装箱码头、长江口深水航道治理等系列重大工程。

装备制造技术快速进步。以高速列车、大功率机车为代表的一批具有自主知识产权的高性能铁路装备技术达到世界先进水平,部分达到世界领先水平。新能源道路运输装备初步实现产业化。自主研制的支线客机、通用飞机、直升机已交付使用,C919大型客机总装下线,中国成为世界上为数不多的能够自主研制大飞机的国家。大型专业化码头装卸设备制造、海工机械特种船舶、集装箱成套设备制造技术领先世界,300米饱和潜水取得创新性突破。邮政光学字符识别(OCR)、视频补码、码址校验等分拣技术处于世界领先水平。

信息化智能化技术广泛应用。大数据、云计算、物联网、移动互联网等信息通信技术在交通运输领域广泛应用,线上线下结合的商业模式蓬勃发展。铁路建成了客运联网售票系统,实现了运输生产调度指挥信息化。高速公路电子不停车收费系统(ETC)基本实现了全国联网。港口电子数据交换系统(EDI)、船舶交通管理系统(VTS)、船舶自动识别系统(AIS)在水运管理中广泛应用,开发了长江干线电子航道图技术。民航商务信息系统处于世界先进水平。邮政建立国家、省、市三级联动视频监控体系。无线射频识别技术(RFID)、全球卫星导航系统(GNSS)等现代导航信息技术在民航运输、物流配送中广泛应用。北斗导航系统成为第三个面向国际航海应用的全球卫星导航系统。

(四)改革与法治建设

市场体系不断完善。经过30多年的市场化进程,交通建设、养护、运输不断推向市场。积极推行市场准入负面清单制度,鼓励和引导社会资本参与交通运输投资运营,大力推广社会资本与政府合作模式(PPP)。交通运输全面实现政企分开。不断推进简政放权,创新优化行政审批服务方式。加快市场信用体系建设,市场监管体系逐步完善,统一开放、竞争有序的交通运输市场基本形成。

法律法规体系基本形成。适应改革发展需要,对交通运输法律法规进行了大量的立、改、废工作。目前,共有《铁路法》《公路法》《港口法》《航道法》《海商法》《海上交通安全法》《民用航空法》《邮政法》等8部法律、《铁路安全管理条例》《公路安全保护条例》《道路运输条例》《国际海运条例》《内河交通安全管理条例》《船员条例》《民用机场管理条例》《民用航空安全保卫条例》《邮政法实施细则》等65部行政法规,以及300余件部门规章。

综合交通运输管理体制初步建立。2008年、2013年实施两轮交通运输大部门制改革,形成了由交通运输部管理国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局的大部门管理体制架构。各地积极推进综合交通运输管理体制改革,加快综合交通运输体系建设。

三、发挥基础性先导性服务性作用

着眼全面建成小康社会,中国政府坚持把交通运输摆在先行发展的重要位置,交通运输在推动经济社会发展、服务和改善民生以及促进生态文明建设方面,发挥了基础性先导性服务性作用。

(一)推动经济社会发展

支撑经济增长。交通运输基础设施投资是经济稳定增长的助推器,“十二五”期间,中国交通运输基础设施完成投资12.5万亿元。交通运输网络的完善和服务水平的提高,推动了经济运行效率提升,降低了物流成本,带动了汽车、船舶、冶金、物流、电商、旅游、房地产等相关产业发展,创造了大量就业岗位。2015年,邮政业支撑的国内网购交易额突破3万亿元。

保障物资运输。便捷高效的物流基础设施网络,促进了多种运输方式顺畅衔接和高效中转,提升了物流体系综合服务水平,有力保障了煤炭、原油、铁矿石、粮食等重点物资运输,2015年中国港口完成煤炭一次下水量6.7亿吨、外贸原油接卸量3.2亿吨、外贸铁矿石接卸量10亿吨。开辟鲜活农产品“绿色通道”,有效保障和满足了人民群众的生产生活需求。

促进区域和城乡协调发展。中国政府把推进交通运输先行发展作为支撑“四大板块”“三大战略”等国家区域发展总体战略的重点任务,积极打通发达地区、中等发达地区、欠发达地区之间的联系通道。依托京沪、京广、沿海、沿江等综合运输大通道以及长三角、珠三角、环渤海等港口群形成的经济带、城市群,成为中国经济最具活力、人口最为密集的区域。城际公路客运普及和城际轨道加快建设促进了城市群一体化发展,城乡交通一体化让城乡经济融合更紧密。

(二)服务和改善民生

服务群众安全便捷出行。推动“平安交通”建设,着力构建科学完善的交通运输安全体系,运输结构不断优化,服务水平不断提升,人民群众出行由“走得了”向“走得好”升级发展。“春运”等节假日综合运输服务保障能力显著提升。城市公交出行分担率稳步提高,舒适度不断提升。“互联网+交通运输”快速发展,提供实时交通运行状态查询、出行路线规划、线(网)上购票、智能停车等“一站式”服务。12328交通运输服务监督电话全面开通。

助力扶贫脱贫。进入21世纪以来,先后实施乡镇和建制村通达通畅工程、集中连片特困地区交通扶贫等10多个专项建设计划,加大对农村地区、贫困地区交通建设的支持力度。“十二五”期间,投入车购税资金超过5500亿元支持交通扶贫建设,集中连片特困地区83.8%的县城通二级及以上公路,86.2%的建制村实现通硬化路。提高贫困地区农村客运车辆通达率,逐步解决了溜索等特殊问题。

有效应对突发事件。交通运输应急体系在重大自然灾害、安全事故等突发事件应急救援中发挥重要作用。在汶川、玉树等地震灾害和南方雨雪冰冻灾害中,交通运输救援队伍第一时间抢通救灾“生命线”,为抢救生命赢得宝贵时间。海上搜救力量妥善完成多起海上重大突发事件应急处置工作,积极参与马航MH370失事客机搜寻等工作。2010年至2015年,组织协调海上搜救行动12411次,搜救遇险人员108464人,其中外籍人员8070人。

(三)促进生态文明建设

促进节能减排。大力推进绿色交通建设,与2010年相比,2015年国家铁路单位运输工作量综合能耗下降6%,营运车辆单位运输周转量能耗下降6.5%,营运船舶单位运输周转量能耗下降10.5%,民航吨公里油耗下降近5%。实施“公交优先”战略,新能源和清洁能源运输工具不断增加,公共自行车系统快速兴起。在珠三角、长三角、环渤海(京津冀)水域设立了船舶排放控制区。长江干线、京杭运河、部分沿海地区开展水运行业应用液化天然气(LNG)试点示范,部分港口安装了码头油气回收装置,实施了船舶岸电工程。

保护生态环境。在交通运输规划、设计、建设、运营等环节贯彻生态保护理念,逐步建设了一批示范性绿色铁路、公路、港口和航道,探索创新荒漠区、高寒区、围填海区域交通运输基础设施生态修复技术。“十二五”期间,完成交通运输基础设施生态修复总里程近1300公里,修复总面积超过5000万平方米。公路路面废旧料循环利用率达到40%。全国煤炭运输港口、重点矿石运输港口开展粉尘污染控制措施,沿海地区、长江干线布设了溢油应急设备库和配置点。高速铁路采用“以桥代路”,有效节约了耕地,减少了对沿线城镇的切割。

四、对外开放与国际合作

中国政府大力推进与国际间的互联互通,在扩大开放的同时,不断深化与世界合作,构建了全方位、多层次、多渠道的交通运输对外开放和国际合作新格局。

(一)国际客货运输

加强国际互联互通。截至2015年年底,中国与周边14个国家中的5个国家有铁路联通,有11个铁路口岸,开行多条通往欧洲和亚洲国家的中欧、中亚铁路集装箱班列,常年开通的边境公路口岸基本通二级及以上公路,一批具有国际物流功能的物流园区和货运场站建成运营。积极推动航运国际和区域合作,中老缅泰共同推进澜沧江-湄公河国际航运开发。民航利用代码共享、航空联盟、航线联营、股权合作等方式,优化国际航线网络,不断提升航班频次和通达性。2015年国际及港澳台快递业务量达4.3亿件,快递企业服务网络拓展至海外市场。加强与“一带一路”沿线国家合作,积极推动交通基础设施互联互通和运输便利化。2015年,通过各种交通运输方式出境旅游的人次达1.2亿。

支撑对外贸易。中国是世界贸易大国,交通运输加快发展为中国加快构建全方位开放新格局、提升国家竞争力提供了重要保障。海上运输承担了90%以上的外贸货物运输量以及98%的进口铁矿石、91%的进口原油、92%的进口煤炭和99%的进口粮食运输量,成为加快发展外向型经济的重要支撑。中欧班列快速发展,已成为国际货物联运的重要组成部分。

(二)国际交流合作与对外开放

积极参与国际事务。中国政府历来重视并积极参与交通运输国际组织事务,认真履行各项国际义务,在铁路合作组织、国际海事组织、国际民用航空组织和万国邮政联盟等重要交通运输国际组织中发挥着建设性作用。作为铁路合作组织创始国之一,中国在各项标准和规范制订中具有重要影响力;自1972年恢复在万国邮政联盟合法席位以来,一直连任邮政经营理事会理事国,并一直当选行政理事会理事国;自1989年起,已连续14次当选国际海事组织A类理事国;自2004年起,已连续5次担任国际民航组织一类理事国;推进多双边合作和区域合作,与100多个国家签订了铁路、公路、海运、民用航空和邮政政府间协定及双边、区域合作文件;建立了中国-东盟交通部长会议、上海合作组织交通部长会议等多个交通运输合作机制,倡议成立亚太经济合作组织港口服务组织。积极履行国际义务,支持其他发展中国家交通发展,为亚洲、非洲多个国家援建了一批交通工程。

不断扩大对外开放。交通运输业是中国最早对外开放的行业之一。1979年,原交通部驻港企业招商局在深圳创办蛇口工业区,在全国改革开放的棋盘上先行一步。1984年国家设立14个沿海开放城市,沿海港口成为对外开放的“窗口”。目前在交通运输基础设施领域,除了铁路干线和民用机场的建设经营要求中方控股外,所有公路桥梁、港口码头、其他铁路和城市轨道对外资不设限。在运输服务领域,公路货运、国际集装箱多式联运、国际海运辅助服务完全放开。

加快“走出去”步伐。中国铁路、交通工程建设和港口运营领域等向全世界展示了雄厚的产业竞争实力。中国的国际海运量占全世界海运量的三分之一。中国交通运输企业不断加快“走出去”步伐,正在从传统劳务输出和工程承包向资本输出、技术输出、管理输出、标准输出转变,业务涉及交通运输基础设施建设、港口经营、远洋运输、交通运输装备、船舶检验、航海教育等众多领域。

五、未来五年的发展目标

“十三五”时期,中国交通运输发展将按照统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,坚持以人民为中心,提高发展质量和综合效率,积极发挥不同运输方式的比较优势,坚持网络化布局、智能化管理、一体化服务、绿色化发展,建设国内国际通道联通、区域城乡覆盖广泛、枢纽节点功能完善、运输服务一体高效的综合交通运输体系,为全面建成小康社会提供交通运输保障,更好地服务中国经济发展,更好地连通中国与世界。

——全面深化交通运输改革。深入推进综合交通运输改革发展,促进各种运输方式深度融合,加快构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代综合交通运输体系。推进铁路市场化改革,深化投融资体制和财政事权与支出责任改革,加快推进空域管理体制改革。加快政府职能转变,持续推进简政放权、放管结合、优化服务,提高行政效能。

——构建内通外联的运输通道网络。构建横贯东西、纵贯南北、内畅外通的综合运输大通道,推进对外交通走廊和海上丝绸之路走廊建设。打造高品质的快速网络,加快推进高速铁路成网,完善国家高速公路网络,适度建设地方高速公路,增强枢纽机场和干支线机场功能。完善广覆盖的基础网络,加快中西部铁路建设,推进普通国省道提质改造和瓶颈路段建设,提升沿海和内河水运设施专业化水平,加强农村公路、通用机场建设,推进油气管道区域互联。提升邮政网络服务水平,加强快递基础设施建设。到2020年,高速铁路营业里程达到3万公里,覆盖80%以上的大城市。新改建高速公路通车里程约3万公里。具备条件的建制村通硬化路和班车。村村直接通邮。

——建设现代高效的城际城市交通。建设城市群中心城市间、中心城市与周边节点城市间1-2小时交通圈,打造城市群中心城市与周边重要城镇间1小时通勤都市圈。在城镇化地区大力发展城际铁路、市域(郊)铁路,形成多层次轨道交通骨干网络。实行公共交通优先,加快发展城市轨道交通、快速公交等大容量公共交通。到2020年,基本建成京津冀、长三角、珠三角、长江中游、中原、成渝、山东半岛城市群城际铁路网。加快300万以上人口城市轨道交通成网,新增城市轨道交通运营里程约3000公里。加强邮政、快递网络终端建设。

——打造一体衔接的综合交通枢纽。优化枢纽空间布局,建设北京、上海、广州等国际性综合交通枢纽,提升全国性、区域性和地区性综合交通枢纽水平,加强中西部重要枢纽建设,推进沿边重要口岸枢纽建设,提升枢纽内外辐射能力。完善枢纽综合服务功能,优化中转设施和集疏运网络,强化客运零距离换乘和货运无缝化衔接,实现不同运输方式协调高效,发挥综合优势,提升交通物流整体效率。

——推动运输服务绿色智能发展。推进交通运输绿色发展,集约节约利用资源,加强标准化、低碳化、现代化运输装备和节能环保运输工具推广应用。实施“互联网+交通运输”行动计划,加快智能交通发展,推广先进信息技术和智能技术装备应用,加强联程联运系统、智能管理系统、公共信息系统建设,加快发展多式联运,提高交通运输服务质量和效益。

——提升交通运输安全管理水平。完善安全生产法规制度体系,有效落实企业主体责任和管理部门监管责任。加强应急能力建设,全面提升应急处置和救援水平。强化事前预防,开展平安交通专项行动,加大隐患排查治理和风险管控力度,突出重点领域安全监管,全面实施安全生产风险管理,坚决遏制重特大事故多发频发。

结束语

实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦,对交通运输发展提出了新的更高要求。交通推动发展,交流促进合作,通达实现共赢。中国政府将不断提升交通运输服务品质,更好服务经济社会发展,并继续加强与世界各国在交通运输领域的深度合作,共享机遇、共迎挑战,实现共同发展、共同繁荣。

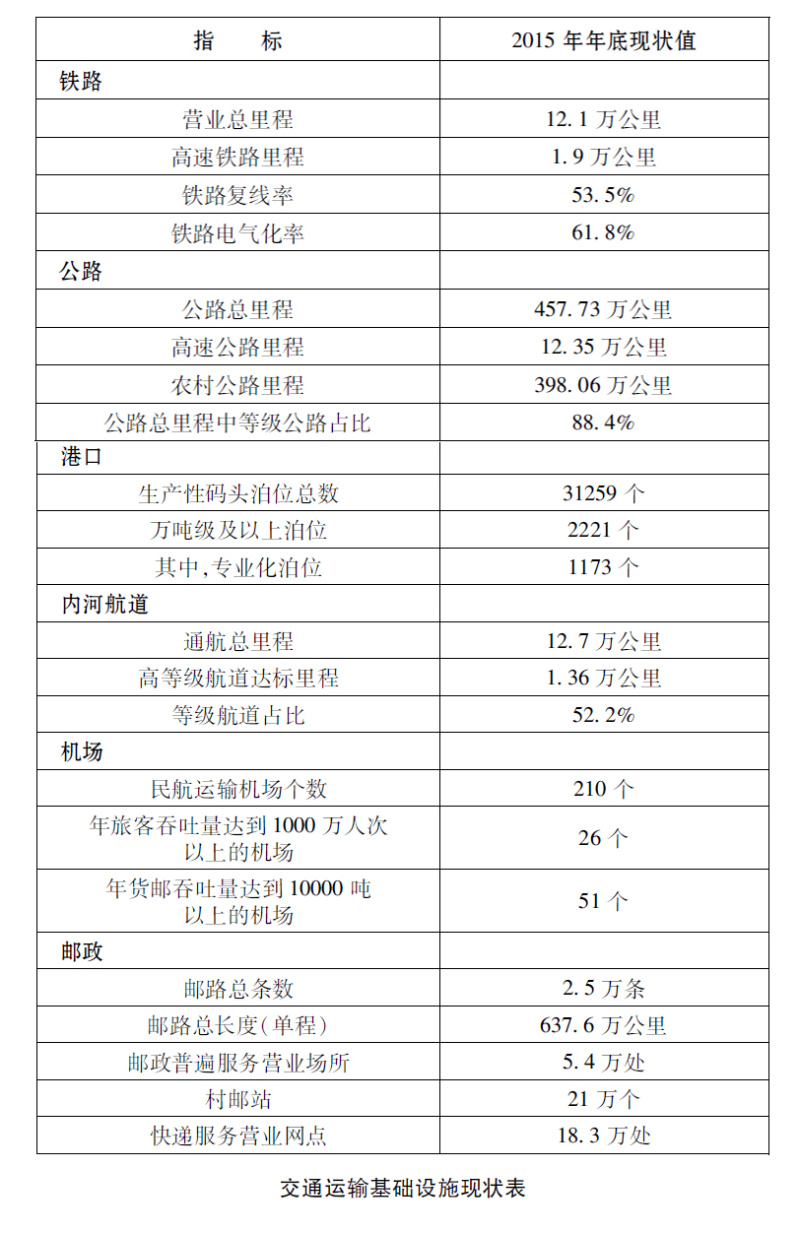

图表:交通运输基础设施现状表

新华社发

(二)运输服务能力

运输量位居世界前位。2015年,全社会完成客运量194.3亿人、旅客周转量30047亿人公里;完成货运量410亿吨、货物周转量173690.6亿吨公里。铁路旅客周转量、货运量居世界第一,货运周转量居世界第二,公路客货运输量及周转量、水路货运量及周转量均居世界第一,民航运输总周转量、旅客周转量、货邮周转量均居世界第二。全国港口完成货物吞吐量和集装箱吞吐量均居世界第一。邮政业年服务用户超过700亿人次,快递年业务量居世界第一,大型网络购物促销“双11”活动单日处理峰值超过1.6亿件。管道货运量达7.1亿吨,周转量达4138.8亿吨公里。

图表:交通运输基础设施现状表

新华社发

(二)运输服务能力

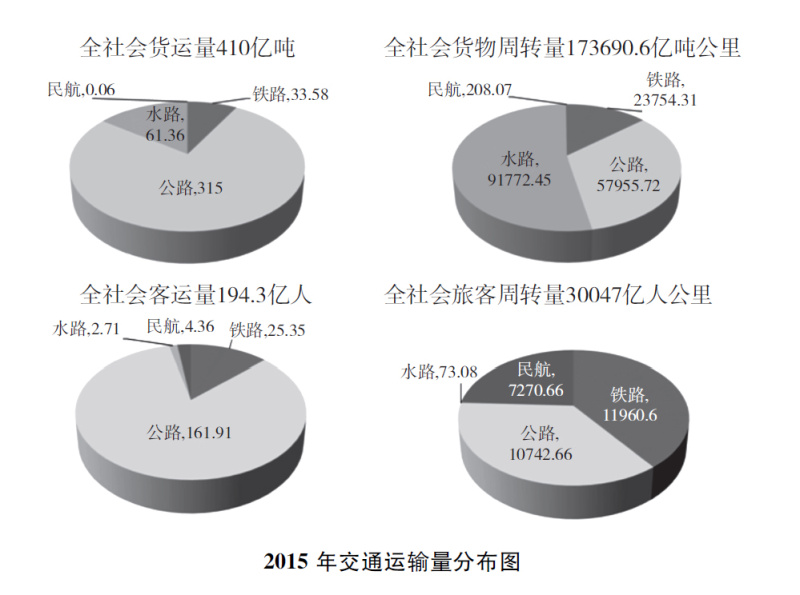

运输量位居世界前位。2015年,全社会完成客运量194.3亿人、旅客周转量30047亿人公里;完成货运量410亿吨、货物周转量173690.6亿吨公里。铁路旅客周转量、货运量居世界第一,货运周转量居世界第二,公路客货运输量及周转量、水路货运量及周转量均居世界第一,民航运输总周转量、旅客周转量、货邮周转量均居世界第二。全国港口完成货物吞吐量和集装箱吞吐量均居世界第一。邮政业年服务用户超过700亿人次,快递年业务量居世界第一,大型网络购物促销“双11”活动单日处理峰值超过1.6亿件。管道货运量达7.1亿吨,周转量达4138.8亿吨公里。

图表:2015年交通运输量分布图

新华社发

运输服务质量全面提升。多式联运、甩挂运输等先进运输组织模式及冷链等专业物流快速发展,集装箱、厢式货车等标准化运载单元加快推广,城乡物流配送信息化、集约化程度明显提升,提高了社会物流运行效率。交通运输安全水平大幅改善,铁路旅客运输总体安全水平居世界前列,2015年道路交通万车事故死亡人数较2005年下降了72.4%,全国运输船舶百万吨港口吞吐量等级以上事故件数平均每年下降5%,民航运输航空百万小时重大事故率10年滚动值为0.018(世界平均水平为0.24)。大力提升客运基本公共服务均等化水平,“公交优先”战略扎实推进,全国公交专用车道达8569公里,快速公交系统(BRT)线路长度达3081公里,定制公交、夜间公交等特色公共交通服务产品的新模式不断丰富,网约出租汽车等新业态快速发展。

运输服务通达性显著增强。高速铁路覆盖百万人口以上城市比例达65%。道路客运线路达18.1万条。全国城市公共汽(电)车运营线路突破4.5万条,城市轨道交通运营线路达105条,运营线路总长度达3195公里。水路国际运输航线和集装箱班轮航线往来100多个国家和地区的1000多个港口。民航定期航班航线达3326条,航线里程超过786.6万公里(按重复距离计算),通达境内204个城市,香港、澳门、台湾地区以及55个国家(地区)的137个城市。全国乡镇快递服务营业网点覆盖率达70%。

运输工具技术水平不断提高。截至2015年年底,铁路主要干线全部实现内燃、电力机车牵引,客货运输车辆品种和结构均实现升级换代。民用汽车数量达到17228万辆,公路客货营运车辆总数达1473万辆,货运车辆平均吨位数由6.3吨增加至7.5吨,专用货车(含甩挂运输车辆)占比由5.1%提高至27.2%,营运客车高档化、舒适化和货运车辆大型化、专业化程度不断提高。水上运输船舶达16.6万艘,海运船队运力总规模达1.6亿吨,内河货运船舶平均吨位超过800吨,高等级航道通航水域船型标准化率达到50%,船舶大型化、专业化和标准化发展趋势明显。民航拥有运输飞机在册架数2650架,通用航空企业拥有在册航空器1904架。邮政业拥有各类汽车24.4万辆、国内快递专用货机71架。

初步建立高效的安全监管和海上应急救助体系。建立和完善国家海上搜救和重大海上溢油应急处置部际联席会议制度,海上搜救打捞力量持续增强,搜救志愿者队伍不断扩大。初步构建了广泛覆盖、反应迅速、立体高效的水上交通安全监管和海上应急保障体系。

(三)科技创新和应用

基础设施建设技术世界领先。高速铁路、高寒铁路、高原铁路、重载铁路技术迈入世界先进行列,高速铁路成为“中国制造”和“走出去”的新名片。高原冻土、膨胀土、沙漠等特殊地质的铁路、公路建设技术克服世界级难题,青藏公路、青藏铁路先后建成通车运营。陆续建成一批世界级特大桥隧,特大桥隧建造技术达到世界先进水平。离岸深水港建设关键技术、巨型河口航道整治技术、长河段航道系统治理技术以及大型机场工程建设技术世界领先,实施港珠澳大桥、洋山港集装箱码头、长江口深水航道治理等系列重大工程。

装备制造技术快速进步。以高速列车、大功率机车为代表的一批具有自主知识产权的高性能铁路装备技术达到世界先进水平,部分达到世界领先水平。新能源道路运输装备初步实现产业化。自主研制的支线客机、通用飞机、直升机已交付使用,C919大型客机总装下线,中国成为世界上为数不多的能够自主研制大飞机的国家。大型专业化码头装卸设备制造、海工机械特种船舶、集装箱成套设备制造技术领先世界,300米饱和潜水取得创新性突破。邮政光学字符识别(OCR)、视频补码、码址校验等分拣技术处于世界领先水平。

信息化智能化技术广泛应用。大数据、云计算、物联网、移动互联网等信息通信技术在交通运输领域广泛应用,线上线下结合的商业模式蓬勃发展。铁路建成了客运联网售票系统,实现了运输生产调度指挥信息化。高速公路电子不停车收费系统(ETC)基本实现了全国联网。港口电子数据交换系统(EDI)、船舶交通管理系统(VTS)、船舶自动识别系统(AIS)在水运管理中广泛应用,开发了长江干线电子航道图技术。民航商务信息系统处于世界先进水平。邮政建立国家、省、市三级联动视频监控体系。无线射频识别技术(RFID)、全球卫星导航系统(GNSS)等现代导航信息技术在民航运输、物流配送中广泛应用。北斗导航系统成为第三个面向国际航海应用的全球卫星导航系统。

(四)改革与法治建设

市场体系不断完善。经过30多年的市场化进程,交通建设、养护、运输不断推向市场。积极推行市场准入负面清单制度,鼓励和引导社会资本参与交通运输投资运营,大力推广社会资本与政府合作模式(PPP)。交通运输全面实现政企分开。不断推进简政放权,创新优化行政审批服务方式。加快市场信用体系建设,市场监管体系逐步完善,统一开放、竞争有序的交通运输市场基本形成。

法律法规体系基本形成。适应改革发展需要,对交通运输法律法规进行了大量的立、改、废工作。目前,共有《铁路法》《公路法》《港口法》《航道法》《海商法》《海上交通安全法》《民用航空法》《邮政法》等8部法律、《铁路安全管理条例》《公路安全保护条例》《道路运输条例》《国际海运条例》《内河交通安全管理条例》《船员条例》《民用机场管理条例》《民用航空安全保卫条例》《邮政法实施细则》等65部行政法规,以及300余件部门规章。

综合交通运输管理体制初步建立。2008年、2013年实施两轮交通运输大部门制改革,形成了由交通运输部管理国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局的大部门管理体制架构。各地积极推进综合交通运输管理体制改革,加快综合交通运输体系建设。

三、发挥基础性先导性服务性作用

着眼全面建成小康社会,中国政府坚持把交通运输摆在先行发展的重要位置,交通运输在推动经济社会发展、服务和改善民生以及促进生态文明建设方面,发挥了基础性先导性服务性作用。

(一)推动经济社会发展

支撑经济增长。交通运输基础设施投资是经济稳定增长的助推器,“十二五”期间,中国交通运输基础设施完成投资12.5万亿元。交通运输网络的完善和服务水平的提高,推动了经济运行效率提升,降低了物流成本,带动了汽车、船舶、冶金、物流、电商、旅游、房地产等相关产业发展,创造了大量就业岗位。2015年,邮政业支撑的国内网购交易额突破3万亿元。

保障物资运输。便捷高效的物流基础设施网络,促进了多种运输方式顺畅衔接和高效中转,提升了物流体系综合服务水平,有力保障了煤炭、原油、铁矿石、粮食等重点物资运输,2015年中国港口完成煤炭一次下水量6.7亿吨、外贸原油接卸量3.2亿吨、外贸铁矿石接卸量10亿吨。开辟鲜活农产品“绿色通道”,有效保障和满足了人民群众的生产生活需求。

促进区域和城乡协调发展。中国政府把推进交通运输先行发展作为支撑“四大板块”“三大战略”等国家区域发展总体战略的重点任务,积极打通发达地区、中等发达地区、欠发达地区之间的联系通道。依托京沪、京广、沿海、沿江等综合运输大通道以及长三角、珠三角、环渤海等港口群形成的经济带、城市群,成为中国经济最具活力、人口最为密集的区域。城际公路客运普及和城际轨道加快建设促进了城市群一体化发展,城乡交通一体化让城乡经济融合更紧密。

(二)服务和改善民生

服务群众安全便捷出行。推动“平安交通”建设,着力构建科学完善的交通运输安全体系,运输结构不断优化,服务水平不断提升,人民群众出行由“走得了”向“走得好”升级发展。“春运”等节假日综合运输服务保障能力显著提升。城市公交出行分担率稳步提高,舒适度不断提升。“互联网+交通运输”快速发展,提供实时交通运行状态查询、出行路线规划、线(网)上购票、智能停车等“一站式”服务。12328交通运输服务监督电话全面开通。

助力扶贫脱贫。进入21世纪以来,先后实施乡镇和建制村通达通畅工程、集中连片特困地区交通扶贫等10多个专项建设计划,加大对农村地区、贫困地区交通建设的支持力度。“十二五”期间,投入车购税资金超过5500亿元支持交通扶贫建设,集中连片特困地区83.8%的县城通二级及以上公路,86.2%的建制村实现通硬化路。提高贫困地区农村客运车辆通达率,逐步解决了溜索等特殊问题。

有效应对突发事件。交通运输应急体系在重大自然灾害、安全事故等突发事件应急救援中发挥重要作用。在汶川、玉树等地震灾害和南方雨雪冰冻灾害中,交通运输救援队伍第一时间抢通救灾“生命线”,为抢救生命赢得宝贵时间。海上搜救力量妥善完成多起海上重大突发事件应急处置工作,积极参与马航MH370失事客机搜寻等工作。2010年至2015年,组织协调海上搜救行动12411次,搜救遇险人员108464人,其中外籍人员8070人。

(三)促进生态文明建设

促进节能减排。大力推进绿色交通建设,与2010年相比,2015年国家铁路单位运输工作量综合能耗下降6%,营运车辆单位运输周转量能耗下降6.5%,营运船舶单位运输周转量能耗下降10.5%,民航吨公里油耗下降近5%。实施“公交优先”战略,新能源和清洁能源运输工具不断增加,公共自行车系统快速兴起。在珠三角、长三角、环渤海(京津冀)水域设立了船舶排放控制区。长江干线、京杭运河、部分沿海地区开展水运行业应用液化天然气(LNG)试点示范,部分港口安装了码头油气回收装置,实施了船舶岸电工程。

保护生态环境。在交通运输规划、设计、建设、运营等环节贯彻生态保护理念,逐步建设了一批示范性绿色铁路、公路、港口和航道,探索创新荒漠区、高寒区、围填海区域交通运输基础设施生态修复技术。“十二五”期间,完成交通运输基础设施生态修复总里程近1300公里,修复总面积超过5000万平方米。公路路面废旧料循环利用率达到40%。全国煤炭运输港口、重点矿石运输港口开展粉尘污染控制措施,沿海地区、长江干线布设了溢油应急设备库和配置点。高速铁路采用“以桥代路”,有效节约了耕地,减少了对沿线城镇的切割。

四、对外开放与国际合作

中国政府大力推进与国际间的互联互通,在扩大开放的同时,不断深化与世界合作,构建了全方位、多层次、多渠道的交通运输对外开放和国际合作新格局。

(一)国际客货运输

加强国际互联互通。截至2015年年底,中国与周边14个国家中的5个国家有铁路联通,有11个铁路口岸,开行多条通往欧洲和亚洲国家的中欧、中亚铁路集装箱班列,常年开通的边境公路口岸基本通二级及以上公路,一批具有国际物流功能的物流园区和货运场站建成运营。积极推动航运国际和区域合作,中老缅泰共同推进澜沧江-湄公河国际航运开发。民航利用代码共享、航空联盟、航线联营、股权合作等方式,优化国际航线网络,不断提升航班频次和通达性。2015年国际及港澳台快递业务量达4.3亿件,快递企业服务网络拓展至海外市场。加强与“一带一路”沿线国家合作,积极推动交通基础设施互联互通和运输便利化。2015年,通过各种交通运输方式出境旅游的人次达1.2亿。

支撑对外贸易。中国是世界贸易大国,交通运输加快发展为中国加快构建全方位开放新格局、提升国家竞争力提供了重要保障。海上运输承担了90%以上的外贸货物运输量以及98%的进口铁矿石、91%的进口原油、92%的进口煤炭和99%的进口粮食运输量,成为加快发展外向型经济的重要支撑。中欧班列快速发展,已成为国际货物联运的重要组成部分。

(二)国际交流合作与对外开放

积极参与国际事务。中国政府历来重视并积极参与交通运输国际组织事务,认真履行各项国际义务,在铁路合作组织、国际海事组织、国际民用航空组织和万国邮政联盟等重要交通运输国际组织中发挥着建设性作用。作为铁路合作组织创始国之一,中国在各项标准和规范制订中具有重要影响力;自1972年恢复在万国邮政联盟合法席位以来,一直连任邮政经营理事会理事国,并一直当选行政理事会理事国;自1989年起,已连续14次当选国际海事组织A类理事国;自2004年起,已连续5次担任国际民航组织一类理事国;推进多双边合作和区域合作,与100多个国家签订了铁路、公路、海运、民用航空和邮政政府间协定及双边、区域合作文件;建立了中国-东盟交通部长会议、上海合作组织交通部长会议等多个交通运输合作机制,倡议成立亚太经济合作组织港口服务组织。积极履行国际义务,支持其他发展中国家交通发展,为亚洲、非洲多个国家援建了一批交通工程。

不断扩大对外开放。交通运输业是中国最早对外开放的行业之一。1979年,原交通部驻港企业招商局在深圳创办蛇口工业区,在全国改革开放的棋盘上先行一步。1984年国家设立14个沿海开放城市,沿海港口成为对外开放的“窗口”。目前在交通运输基础设施领域,除了铁路干线和民用机场的建设经营要求中方控股外,所有公路桥梁、港口码头、其他铁路和城市轨道对外资不设限。在运输服务领域,公路货运、国际集装箱多式联运、国际海运辅助服务完全放开。

加快“走出去”步伐。中国铁路、交通工程建设和港口运营领域等向全世界展示了雄厚的产业竞争实力。中国的国际海运量占全世界海运量的三分之一。中国交通运输企业不断加快“走出去”步伐,正在从传统劳务输出和工程承包向资本输出、技术输出、管理输出、标准输出转变,业务涉及交通运输基础设施建设、港口经营、远洋运输、交通运输装备、船舶检验、航海教育等众多领域。

五、未来五年的发展目标

“十三五”时期,中国交通运输发展将按照统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,坚持以人民为中心,提高发展质量和综合效率,积极发挥不同运输方式的比较优势,坚持网络化布局、智能化管理、一体化服务、绿色化发展,建设国内国际通道联通、区域城乡覆盖广泛、枢纽节点功能完善、运输服务一体高效的综合交通运输体系,为全面建成小康社会提供交通运输保障,更好地服务中国经济发展,更好地连通中国与世界。

——全面深化交通运输改革。深入推进综合交通运输改革发展,促进各种运输方式深度融合,加快构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代综合交通运输体系。推进铁路市场化改革,深化投融资体制和财政事权与支出责任改革,加快推进空域管理体制改革。加快政府职能转变,持续推进简政放权、放管结合、优化服务,提高行政效能。

——构建内通外联的运输通道网络。构建横贯东西、纵贯南北、内畅外通的综合运输大通道,推进对外交通走廊和海上丝绸之路走廊建设。打造高品质的快速网络,加快推进高速铁路成网,完善国家高速公路网络,适度建设地方高速公路,增强枢纽机场和干支线机场功能。完善广覆盖的基础网络,加快中西部铁路建设,推进普通国省道提质改造和瓶颈路段建设,提升沿海和内河水运设施专业化水平,加强农村公路、通用机场建设,推进油气管道区域互联。提升邮政网络服务水平,加强快递基础设施建设。到2020年,高速铁路营业里程达到3万公里,覆盖80%以上的大城市。新改建高速公路通车里程约3万公里。具备条件的建制村通硬化路和班车。村村直接通邮。

——建设现代高效的城际城市交通。建设城市群中心城市间、中心城市与周边节点城市间1-2小时交通圈,打造城市群中心城市与周边重要城镇间1小时通勤都市圈。在城镇化地区大力发展城际铁路、市域(郊)铁路,形成多层次轨道交通骨干网络。实行公共交通优先,加快发展城市轨道交通、快速公交等大容量公共交通。到2020年,基本建成京津冀、长三角、珠三角、长江中游、中原、成渝、山东半岛城市群城际铁路网。加快300万以上人口城市轨道交通成网,新增城市轨道交通运营里程约3000公里。加强邮政、快递网络终端建设。

——打造一体衔接的综合交通枢纽。优化枢纽空间布局,建设北京、上海、广州等国际性综合交通枢纽,提升全国性、区域性和地区性综合交通枢纽水平,加强中西部重要枢纽建设,推进沿边重要口岸枢纽建设,提升枢纽内外辐射能力。完善枢纽综合服务功能,优化中转设施和集疏运网络,强化客运零距离换乘和货运无缝化衔接,实现不同运输方式协调高效,发挥综合优势,提升交通物流整体效率。

——推动运输服务绿色智能发展。推进交通运输绿色发展,集约节约利用资源,加强标准化、低碳化、现代化运输装备和节能环保运输工具推广应用。实施“互联网+交通运输”行动计划,加快智能交通发展,推广先进信息技术和智能技术装备应用,加强联程联运系统、智能管理系统、公共信息系统建设,加快发展多式联运,提高交通运输服务质量和效益。

——提升交通运输安全管理水平。完善安全生产法规制度体系,有效落实企业主体责任和管理部门监管责任。加强应急能力建设,全面提升应急处置和救援水平。强化事前预防,开展平安交通专项行动,加大隐患排查治理和风险管控力度,突出重点领域安全监管,全面实施安全生产风险管理,坚决遏制重特大事故多发频发。

结束语

实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦,对交通运输发展提出了新的更高要求。交通推动发展,交流促进合作,通达实现共赢。中国政府将不断提升交通运输服务品质,更好服务经济社会发展,并继续加强与世界各国在交通运输领域的深度合作,共享机遇、共迎挑战,实现共同发展、共同繁荣。

图表:2015年交通运输量分布图

新华社发

运输服务质量全面提升。多式联运、甩挂运输等先进运输组织模式及冷链等专业物流快速发展,集装箱、厢式货车等标准化运载单元加快推广,城乡物流配送信息化、集约化程度明显提升,提高了社会物流运行效率。交通运输安全水平大幅改善,铁路旅客运输总体安全水平居世界前列,2015年道路交通万车事故死亡人数较2005年下降了72.4%,全国运输船舶百万吨港口吞吐量等级以上事故件数平均每年下降5%,民航运输航空百万小时重大事故率10年滚动值为0.018(世界平均水平为0.24)。大力提升客运基本公共服务均等化水平,“公交优先”战略扎实推进,全国公交专用车道达8569公里,快速公交系统(BRT)线路长度达3081公里,定制公交、夜间公交等特色公共交通服务产品的新模式不断丰富,网约出租汽车等新业态快速发展。

运输服务通达性显著增强。高速铁路覆盖百万人口以上城市比例达65%。道路客运线路达18.1万条。全国城市公共汽(电)车运营线路突破4.5万条,城市轨道交通运营线路达105条,运营线路总长度达3195公里。水路国际运输航线和集装箱班轮航线往来100多个国家和地区的1000多个港口。民航定期航班航线达3326条,航线里程超过786.6万公里(按重复距离计算),通达境内204个城市,香港、澳门、台湾地区以及55个国家(地区)的137个城市。全国乡镇快递服务营业网点覆盖率达70%。

运输工具技术水平不断提高。截至2015年年底,铁路主要干线全部实现内燃、电力机车牵引,客货运输车辆品种和结构均实现升级换代。民用汽车数量达到17228万辆,公路客货营运车辆总数达1473万辆,货运车辆平均吨位数由6.3吨增加至7.5吨,专用货车(含甩挂运输车辆)占比由5.1%提高至27.2%,营运客车高档化、舒适化和货运车辆大型化、专业化程度不断提高。水上运输船舶达16.6万艘,海运船队运力总规模达1.6亿吨,内河货运船舶平均吨位超过800吨,高等级航道通航水域船型标准化率达到50%,船舶大型化、专业化和标准化发展趋势明显。民航拥有运输飞机在册架数2650架,通用航空企业拥有在册航空器1904架。邮政业拥有各类汽车24.4万辆、国内快递专用货机71架。

初步建立高效的安全监管和海上应急救助体系。建立和完善国家海上搜救和重大海上溢油应急处置部际联席会议制度,海上搜救打捞力量持续增强,搜救志愿者队伍不断扩大。初步构建了广泛覆盖、反应迅速、立体高效的水上交通安全监管和海上应急保障体系。

(三)科技创新和应用

基础设施建设技术世界领先。高速铁路、高寒铁路、高原铁路、重载铁路技术迈入世界先进行列,高速铁路成为“中国制造”和“走出去”的新名片。高原冻土、膨胀土、沙漠等特殊地质的铁路、公路建设技术克服世界级难题,青藏公路、青藏铁路先后建成通车运营。陆续建成一批世界级特大桥隧,特大桥隧建造技术达到世界先进水平。离岸深水港建设关键技术、巨型河口航道整治技术、长河段航道系统治理技术以及大型机场工程建设技术世界领先,实施港珠澳大桥、洋山港集装箱码头、长江口深水航道治理等系列重大工程。

装备制造技术快速进步。以高速列车、大功率机车为代表的一批具有自主知识产权的高性能铁路装备技术达到世界先进水平,部分达到世界领先水平。新能源道路运输装备初步实现产业化。自主研制的支线客机、通用飞机、直升机已交付使用,C919大型客机总装下线,中国成为世界上为数不多的能够自主研制大飞机的国家。大型专业化码头装卸设备制造、海工机械特种船舶、集装箱成套设备制造技术领先世界,300米饱和潜水取得创新性突破。邮政光学字符识别(OCR)、视频补码、码址校验等分拣技术处于世界领先水平。

信息化智能化技术广泛应用。大数据、云计算、物联网、移动互联网等信息通信技术在交通运输领域广泛应用,线上线下结合的商业模式蓬勃发展。铁路建成了客运联网售票系统,实现了运输生产调度指挥信息化。高速公路电子不停车收费系统(ETC)基本实现了全国联网。港口电子数据交换系统(EDI)、船舶交通管理系统(VTS)、船舶自动识别系统(AIS)在水运管理中广泛应用,开发了长江干线电子航道图技术。民航商务信息系统处于世界先进水平。邮政建立国家、省、市三级联动视频监控体系。无线射频识别技术(RFID)、全球卫星导航系统(GNSS)等现代导航信息技术在民航运输、物流配送中广泛应用。北斗导航系统成为第三个面向国际航海应用的全球卫星导航系统。

(四)改革与法治建设

市场体系不断完善。经过30多年的市场化进程,交通建设、养护、运输不断推向市场。积极推行市场准入负面清单制度,鼓励和引导社会资本参与交通运输投资运营,大力推广社会资本与政府合作模式(PPP)。交通运输全面实现政企分开。不断推进简政放权,创新优化行政审批服务方式。加快市场信用体系建设,市场监管体系逐步完善,统一开放、竞争有序的交通运输市场基本形成。

法律法规体系基本形成。适应改革发展需要,对交通运输法律法规进行了大量的立、改、废工作。目前,共有《铁路法》《公路法》《港口法》《航道法》《海商法》《海上交通安全法》《民用航空法》《邮政法》等8部法律、《铁路安全管理条例》《公路安全保护条例》《道路运输条例》《国际海运条例》《内河交通安全管理条例》《船员条例》《民用机场管理条例》《民用航空安全保卫条例》《邮政法实施细则》等65部行政法规,以及300余件部门规章。

综合交通运输管理体制初步建立。2008年、2013年实施两轮交通运输大部门制改革,形成了由交通运输部管理国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局的大部门管理体制架构。各地积极推进综合交通运输管理体制改革,加快综合交通运输体系建设。

三、发挥基础性先导性服务性作用

着眼全面建成小康社会,中国政府坚持把交通运输摆在先行发展的重要位置,交通运输在推动经济社会发展、服务和改善民生以及促进生态文明建设方面,发挥了基础性先导性服务性作用。

(一)推动经济社会发展

支撑经济增长。交通运输基础设施投资是经济稳定增长的助推器,“十二五”期间,中国交通运输基础设施完成投资12.5万亿元。交通运输网络的完善和服务水平的提高,推动了经济运行效率提升,降低了物流成本,带动了汽车、船舶、冶金、物流、电商、旅游、房地产等相关产业发展,创造了大量就业岗位。2015年,邮政业支撑的国内网购交易额突破3万亿元。

保障物资运输。便捷高效的物流基础设施网络,促进了多种运输方式顺畅衔接和高效中转,提升了物流体系综合服务水平,有力保障了煤炭、原油、铁矿石、粮食等重点物资运输,2015年中国港口完成煤炭一次下水量6.7亿吨、外贸原油接卸量3.2亿吨、外贸铁矿石接卸量10亿吨。开辟鲜活农产品“绿色通道”,有效保障和满足了人民群众的生产生活需求。

促进区域和城乡协调发展。中国政府把推进交通运输先行发展作为支撑“四大板块”“三大战略”等国家区域发展总体战略的重点任务,积极打通发达地区、中等发达地区、欠发达地区之间的联系通道。依托京沪、京广、沿海、沿江等综合运输大通道以及长三角、珠三角、环渤海等港口群形成的经济带、城市群,成为中国经济最具活力、人口最为密集的区域。城际公路客运普及和城际轨道加快建设促进了城市群一体化发展,城乡交通一体化让城乡经济融合更紧密。

(二)服务和改善民生

服务群众安全便捷出行。推动“平安交通”建设,着力构建科学完善的交通运输安全体系,运输结构不断优化,服务水平不断提升,人民群众出行由“走得了”向“走得好”升级发展。“春运”等节假日综合运输服务保障能力显著提升。城市公交出行分担率稳步提高,舒适度不断提升。“互联网+交通运输”快速发展,提供实时交通运行状态查询、出行路线规划、线(网)上购票、智能停车等“一站式”服务。12328交通运输服务监督电话全面开通。

助力扶贫脱贫。进入21世纪以来,先后实施乡镇和建制村通达通畅工程、集中连片特困地区交通扶贫等10多个专项建设计划,加大对农村地区、贫困地区交通建设的支持力度。“十二五”期间,投入车购税资金超过5500亿元支持交通扶贫建设,集中连片特困地区83.8%的县城通二级及以上公路,86.2%的建制村实现通硬化路。提高贫困地区农村客运车辆通达率,逐步解决了溜索等特殊问题。

有效应对突发事件。交通运输应急体系在重大自然灾害、安全事故等突发事件应急救援中发挥重要作用。在汶川、玉树等地震灾害和南方雨雪冰冻灾害中,交通运输救援队伍第一时间抢通救灾“生命线”,为抢救生命赢得宝贵时间。海上搜救力量妥善完成多起海上重大突发事件应急处置工作,积极参与马航MH370失事客机搜寻等工作。2010年至2015年,组织协调海上搜救行动12411次,搜救遇险人员108464人,其中外籍人员8070人。

(三)促进生态文明建设

促进节能减排。大力推进绿色交通建设,与2010年相比,2015年国家铁路单位运输工作量综合能耗下降6%,营运车辆单位运输周转量能耗下降6.5%,营运船舶单位运输周转量能耗下降10.5%,民航吨公里油耗下降近5%。实施“公交优先”战略,新能源和清洁能源运输工具不断增加,公共自行车系统快速兴起。在珠三角、长三角、环渤海(京津冀)水域设立了船舶排放控制区。长江干线、京杭运河、部分沿海地区开展水运行业应用液化天然气(LNG)试点示范,部分港口安装了码头油气回收装置,实施了船舶岸电工程。

保护生态环境。在交通运输规划、设计、建设、运营等环节贯彻生态保护理念,逐步建设了一批示范性绿色铁路、公路、港口和航道,探索创新荒漠区、高寒区、围填海区域交通运输基础设施生态修复技术。“十二五”期间,完成交通运输基础设施生态修复总里程近1300公里,修复总面积超过5000万平方米。公路路面废旧料循环利用率达到40%。全国煤炭运输港口、重点矿石运输港口开展粉尘污染控制措施,沿海地区、长江干线布设了溢油应急设备库和配置点。高速铁路采用“以桥代路”,有效节约了耕地,减少了对沿线城镇的切割。

四、对外开放与国际合作

中国政府大力推进与国际间的互联互通,在扩大开放的同时,不断深化与世界合作,构建了全方位、多层次、多渠道的交通运输对外开放和国际合作新格局。

(一)国际客货运输

加强国际互联互通。截至2015年年底,中国与周边14个国家中的5个国家有铁路联通,有11个铁路口岸,开行多条通往欧洲和亚洲国家的中欧、中亚铁路集装箱班列,常年开通的边境公路口岸基本通二级及以上公路,一批具有国际物流功能的物流园区和货运场站建成运营。积极推动航运国际和区域合作,中老缅泰共同推进澜沧江-湄公河国际航运开发。民航利用代码共享、航空联盟、航线联营、股权合作等方式,优化国际航线网络,不断提升航班频次和通达性。2015年国际及港澳台快递业务量达4.3亿件,快递企业服务网络拓展至海外市场。加强与“一带一路”沿线国家合作,积极推动交通基础设施互联互通和运输便利化。2015年,通过各种交通运输方式出境旅游的人次达1.2亿。

支撑对外贸易。中国是世界贸易大国,交通运输加快发展为中国加快构建全方位开放新格局、提升国家竞争力提供了重要保障。海上运输承担了90%以上的外贸货物运输量以及98%的进口铁矿石、91%的进口原油、92%的进口煤炭和99%的进口粮食运输量,成为加快发展外向型经济的重要支撑。中欧班列快速发展,已成为国际货物联运的重要组成部分。

(二)国际交流合作与对外开放

积极参与国际事务。中国政府历来重视并积极参与交通运输国际组织事务,认真履行各项国际义务,在铁路合作组织、国际海事组织、国际民用航空组织和万国邮政联盟等重要交通运输国际组织中发挥着建设性作用。作为铁路合作组织创始国之一,中国在各项标准和规范制订中具有重要影响力;自1972年恢复在万国邮政联盟合法席位以来,一直连任邮政经营理事会理事国,并一直当选行政理事会理事国;自1989年起,已连续14次当选国际海事组织A类理事国;自2004年起,已连续5次担任国际民航组织一类理事国;推进多双边合作和区域合作,与100多个国家签订了铁路、公路、海运、民用航空和邮政政府间协定及双边、区域合作文件;建立了中国-东盟交通部长会议、上海合作组织交通部长会议等多个交通运输合作机制,倡议成立亚太经济合作组织港口服务组织。积极履行国际义务,支持其他发展中国家交通发展,为亚洲、非洲多个国家援建了一批交通工程。

不断扩大对外开放。交通运输业是中国最早对外开放的行业之一。1979年,原交通部驻港企业招商局在深圳创办蛇口工业区,在全国改革开放的棋盘上先行一步。1984年国家设立14个沿海开放城市,沿海港口成为对外开放的“窗口”。目前在交通运输基础设施领域,除了铁路干线和民用机场的建设经营要求中方控股外,所有公路桥梁、港口码头、其他铁路和城市轨道对外资不设限。在运输服务领域,公路货运、国际集装箱多式联运、国际海运辅助服务完全放开。

加快“走出去”步伐。中国铁路、交通工程建设和港口运营领域等向全世界展示了雄厚的产业竞争实力。中国的国际海运量占全世界海运量的三分之一。中国交通运输企业不断加快“走出去”步伐,正在从传统劳务输出和工程承包向资本输出、技术输出、管理输出、标准输出转变,业务涉及交通运输基础设施建设、港口经营、远洋运输、交通运输装备、船舶检验、航海教育等众多领域。

五、未来五年的发展目标

“十三五”时期,中国交通运输发展将按照统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,坚持以人民为中心,提高发展质量和综合效率,积极发挥不同运输方式的比较优势,坚持网络化布局、智能化管理、一体化服务、绿色化发展,建设国内国际通道联通、区域城乡覆盖广泛、枢纽节点功能完善、运输服务一体高效的综合交通运输体系,为全面建成小康社会提供交通运输保障,更好地服务中国经济发展,更好地连通中国与世界。

——全面深化交通运输改革。深入推进综合交通运输改革发展,促进各种运输方式深度融合,加快构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代综合交通运输体系。推进铁路市场化改革,深化投融资体制和财政事权与支出责任改革,加快推进空域管理体制改革。加快政府职能转变,持续推进简政放权、放管结合、优化服务,提高行政效能。

——构建内通外联的运输通道网络。构建横贯东西、纵贯南北、内畅外通的综合运输大通道,推进对外交通走廊和海上丝绸之路走廊建设。打造高品质的快速网络,加快推进高速铁路成网,完善国家高速公路网络,适度建设地方高速公路,增强枢纽机场和干支线机场功能。完善广覆盖的基础网络,加快中西部铁路建设,推进普通国省道提质改造和瓶颈路段建设,提升沿海和内河水运设施专业化水平,加强农村公路、通用机场建设,推进油气管道区域互联。提升邮政网络服务水平,加强快递基础设施建设。到2020年,高速铁路营业里程达到3万公里,覆盖80%以上的大城市。新改建高速公路通车里程约3万公里。具备条件的建制村通硬化路和班车。村村直接通邮。

——建设现代高效的城际城市交通。建设城市群中心城市间、中心城市与周边节点城市间1-2小时交通圈,打造城市群中心城市与周边重要城镇间1小时通勤都市圈。在城镇化地区大力发展城际铁路、市域(郊)铁路,形成多层次轨道交通骨干网络。实行公共交通优先,加快发展城市轨道交通、快速公交等大容量公共交通。到2020年,基本建成京津冀、长三角、珠三角、长江中游、中原、成渝、山东半岛城市群城际铁路网。加快300万以上人口城市轨道交通成网,新增城市轨道交通运营里程约3000公里。加强邮政、快递网络终端建设。

——打造一体衔接的综合交通枢纽。优化枢纽空间布局,建设北京、上海、广州等国际性综合交通枢纽,提升全国性、区域性和地区性综合交通枢纽水平,加强中西部重要枢纽建设,推进沿边重要口岸枢纽建设,提升枢纽内外辐射能力。完善枢纽综合服务功能,优化中转设施和集疏运网络,强化客运零距离换乘和货运无缝化衔接,实现不同运输方式协调高效,发挥综合优势,提升交通物流整体效率。

——推动运输服务绿色智能发展。推进交通运输绿色发展,集约节约利用资源,加强标准化、低碳化、现代化运输装备和节能环保运输工具推广应用。实施“互联网+交通运输”行动计划,加快智能交通发展,推广先进信息技术和智能技术装备应用,加强联程联运系统、智能管理系统、公共信息系统建设,加快发展多式联运,提高交通运输服务质量和效益。

——提升交通运输安全管理水平。完善安全生产法规制度体系,有效落实企业主体责任和管理部门监管责任。加强应急能力建设,全面提升应急处置和救援水平。强化事前预防,开展平安交通专项行动,加大隐患排查治理和风险管控力度,突出重点领域安全监管,全面实施安全生产风险管理,坚决遏制重特大事故多发频发。

结束语

实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦,对交通运输发展提出了新的更高要求。交通推动发展,交流促进合作,通达实现共赢。中国政府将不断提升交通运输服务品质,更好服务经济社会发展,并继续加强与世界各国在交通运输领域的深度合作,共享机遇、共迎挑战,实现共同发展、共同繁荣。 版权说明:

1.版权归本网站或原作者所有;

2.未经本网或原作者允许不得转载本文内容,否则将视为侵权;

3.转载或者引用本文内容请注明来源及原作者;

4.对于不遵守此声明或者其他违法使用本文内容者,本人依法保留追究权等。