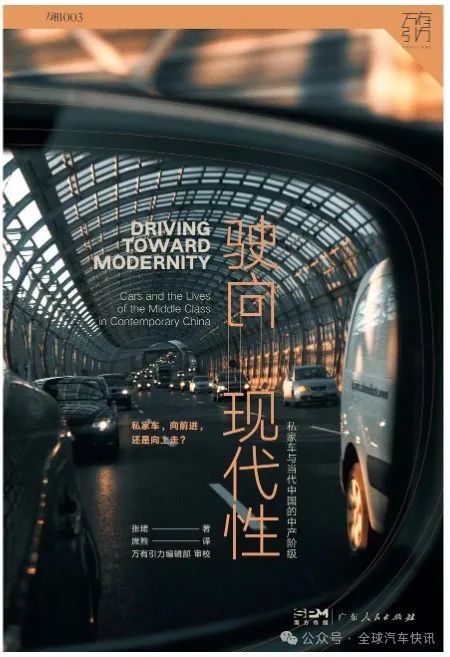

《驶向现代性》的作者——张珺:私家车的作用及对家庭关系的影响

本文转载自公众号《全球汽车快讯》,作者译龙 King Arthur

原文链接:

(本文为编译作品,所用英文原文和图片选自analyticsinsight.net) (中国四川省成都市许多人汽车经过上海大众汽车有限公司的广告牌,摄于1986年,图片版权归于VCG的Jean-Marc Charles/Gamma-Rapho)

当《驶向现代性》的作者——张珺(Zhang Jun)于2006年迈入中国广州市汽车之友(Friend of Cars)经销商时,该经销商的员工都不太确定她的来意。

作为美国耶鲁大学人类学的一名博士生,张珺去店里并非是要购车,而是去调研——蓬勃发展的中国私家车市场是如何改变这个国家的,这个话题不禁把这些极具商业头脑的老板和销售经理们都逗乐了。

这标志着,一场长达近十年的关系就此展开。随着张珺一次又一次重返该经销商并采访其员工和车主后,她更加了解汽车在新兴的中国中产阶层日常生活中的地位/作用。

在中国,汽车拥有权(Car ownership)是一个相对新近的现象(recent phenomenon)。私家车大众市场(mass market)的出现时间仅比张珺实习期早了十几年。

然而,到了2010年,中国就成为了全球最大的(发动机排量在1.5 L以下的)轻型车生产国及售卖国。关联产业(Industry-affiliated)机构也高调地宣布着“汽车社会(car society)”的涌现。

2022年,中国轻型车数量逾2600万辆,近乎是美国轻型车数量的近两倍。中国甚至还将其自身的汽车文化传播到了海外。在一定程度上,这得益于其全球领先的新能源车细分行业。

(中国四川省成都市许多人汽车经过上海大众汽车有限公司的广告牌,摄于1986年,图片版权归于VCG的Jean-Marc Charles/Gamma-Rapho)

当《驶向现代性》的作者——张珺(Zhang Jun)于2006年迈入中国广州市汽车之友(Friend of Cars)经销商时,该经销商的员工都不太确定她的来意。

作为美国耶鲁大学人类学的一名博士生,张珺去店里并非是要购车,而是去调研——蓬勃发展的中国私家车市场是如何改变这个国家的,这个话题不禁把这些极具商业头脑的老板和销售经理们都逗乐了。

这标志着,一场长达近十年的关系就此展开。随着张珺一次又一次重返该经销商并采访其员工和车主后,她更加了解汽车在新兴的中国中产阶层日常生活中的地位/作用。

在中国,汽车拥有权(Car ownership)是一个相对新近的现象(recent phenomenon)。私家车大众市场(mass market)的出现时间仅比张珺实习期早了十几年。

然而,到了2010年,中国就成为了全球最大的(发动机排量在1.5 L以下的)轻型车生产国及售卖国。关联产业(Industry-affiliated)机构也高调地宣布着“汽车社会(car society)”的涌现。

2022年,中国轻型车数量逾2600万辆,近乎是美国轻型车数量的近两倍。中国甚至还将其自身的汽车文化传播到了海外。在一定程度上,这得益于其全球领先的新能源车细分行业。 (中国河南省郑州市早上的交通路况,本图片摄于2023年12月21日,图片版权归于VCG)

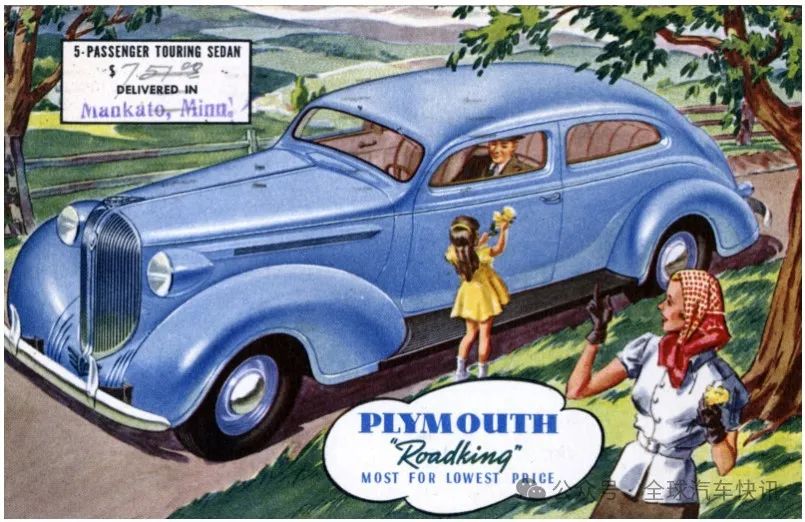

但文化转变的副作用也难以忽视。对于中国绝大多数城市而言,交通拥堵变得稀疏平常。2021年,在逾七成受访的中国城市中,工作通勤时间在一小时以上的居民数量都呈现增长态势,使得居住区和商业区变得愈发泾渭分明。

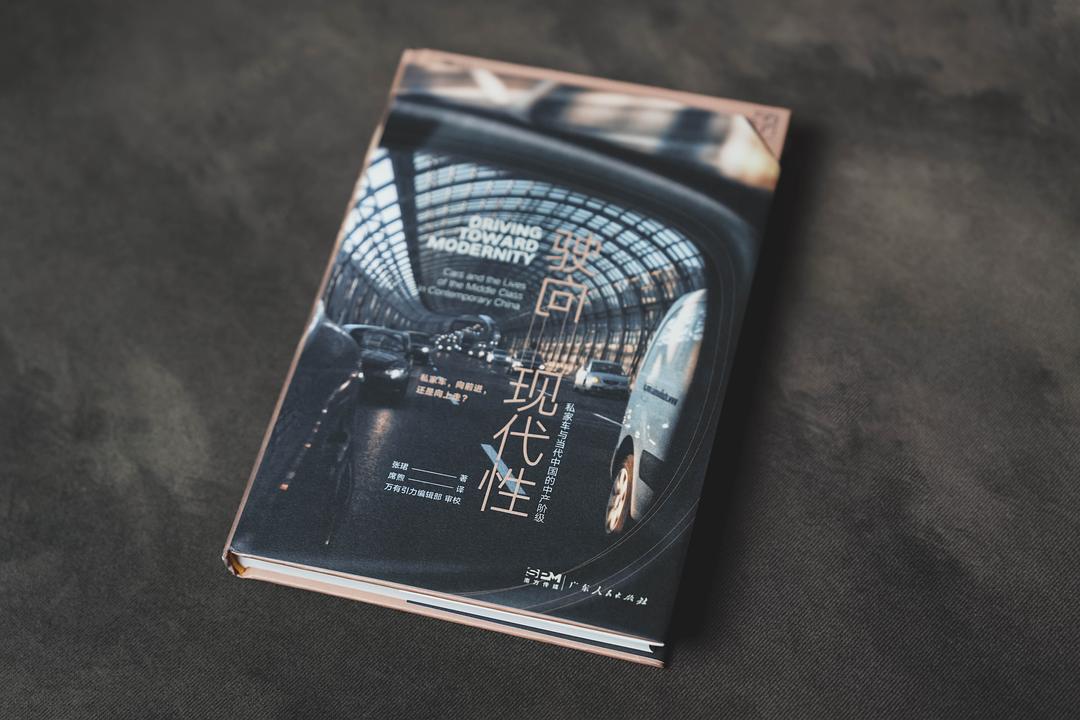

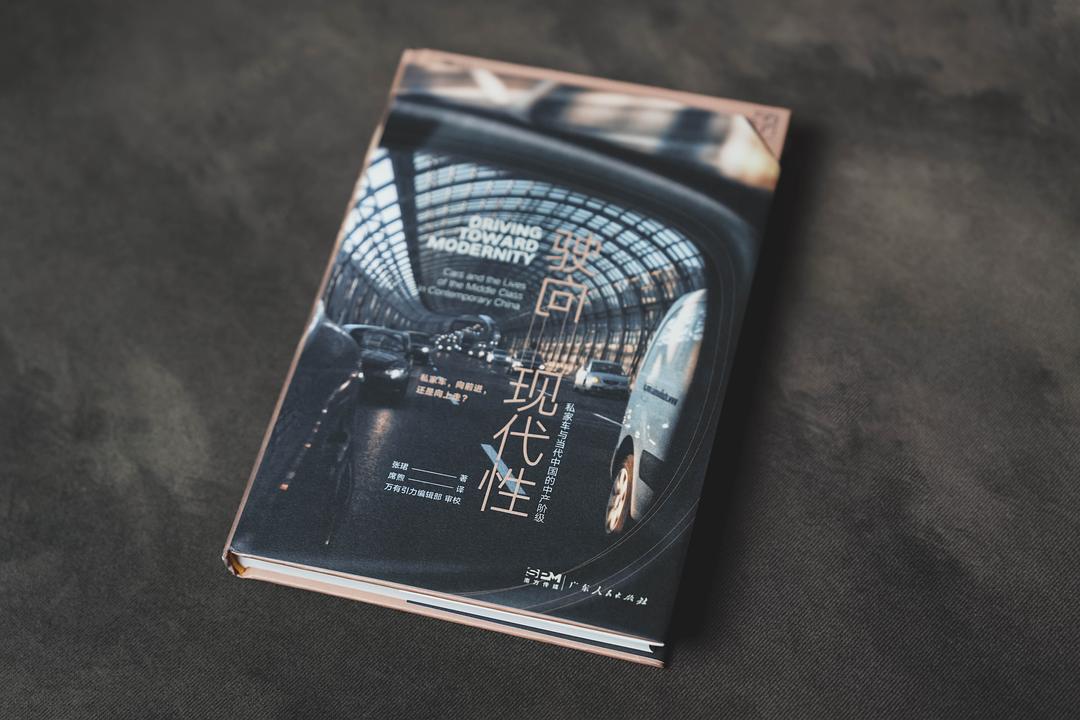

《驶向现代性——私家车与当代中国的中产阶级》已于今年发布了中文版书籍,据其作者——张珺透露,中国的中产阶级已经将汽车拥有权视为其家庭生活和社会生活中的重要组成部分。他(她)们对于不同车企及车型的感官深受消费、体面(decency)及传统的家庭价值观的影响。

第六声(Sixth Tone)在与张珺的访谈中,谈及了私家车在中国的作用及其是如何重塑中国认同(华人认同,Chinese identity)与社会关系。

(中国河南省郑州市早上的交通路况,本图片摄于2023年12月21日,图片版权归于VCG)

但文化转变的副作用也难以忽视。对于中国绝大多数城市而言,交通拥堵变得稀疏平常。2021年,在逾七成受访的中国城市中,工作通勤时间在一小时以上的居民数量都呈现增长态势,使得居住区和商业区变得愈发泾渭分明。

《驶向现代性——私家车与当代中国的中产阶级》已于今年发布了中文版书籍,据其作者——张珺透露,中国的中产阶级已经将汽车拥有权视为其家庭生活和社会生活中的重要组成部分。他(她)们对于不同车企及车型的感官深受消费、体面(decency)及传统的家庭价值观的影响。

第六声(Sixth Tone)在与张珺的访谈中,谈及了私家车在中国的作用及其是如何重塑中国认同(华人认同,Chinese identity)与社会关系。 中文版《驶向现代性——私家车与当代中国的中产阶级》问题1:在中国,汽车是如何从企业资产逐步转变为家居产品的?

张珺:在19世纪末20世纪初(世纪之交,around the turn of the 20th century),私家轿车被引入中国,但仅限于上海及广州等沿海城市使用。那时候,私家车还与黄包车(pulled rickshaws)共享道路。

1953年,中国政府在吉林长春建立了中国第一汽车制造厂。该举措展现了中国工业的强大实力。

此后的许多年,所有的轿车本质上是企业车辆(公司配车,company cars),而汽车行业的产品重心放在卡车及客车等车辆中。

即使是在改革开放(reform and opening-up)之初,即上世纪70年代,私营企业蓬勃发展,而大众、标致和Jeep等外国车企也进军中国市场。私家车拥有权依然是一个颇具争议的话题。

中国的经济学家们认识到,汽车业或将在中国的经济发展中发挥重要作用,该行业的发展将引领石油化工、钢铁及零配件行业的增长。然而,车辆进口及私家车拥有权方面依然存在限制。在所有的商品中,汽车是最后一批取消限制的商品。

到了2000年,“帮助家庭购车(helping households acquire cars)”纳入到中国的第十个五年计划(China’s 10th Five Year Plan,“十五计划”)。不久以后,中国政府最终决定开放中国本土的汽车市场,从而消除了加入世贸组织(WTO)的一大阻碍。中国本土的汽车销量随之猛增。

中文版《驶向现代性——私家车与当代中国的中产阶级》问题1:在中国,汽车是如何从企业资产逐步转变为家居产品的?

张珺:在19世纪末20世纪初(世纪之交,around the turn of the 20th century),私家轿车被引入中国,但仅限于上海及广州等沿海城市使用。那时候,私家车还与黄包车(pulled rickshaws)共享道路。

1953年,中国政府在吉林长春建立了中国第一汽车制造厂。该举措展现了中国工业的强大实力。

此后的许多年,所有的轿车本质上是企业车辆(公司配车,company cars),而汽车行业的产品重心放在卡车及客车等车辆中。

即使是在改革开放(reform and opening-up)之初,即上世纪70年代,私营企业蓬勃发展,而大众、标致和Jeep等外国车企也进军中国市场。私家车拥有权依然是一个颇具争议的话题。

中国的经济学家们认识到,汽车业或将在中国的经济发展中发挥重要作用,该行业的发展将引领石油化工、钢铁及零配件行业的增长。然而,车辆进口及私家车拥有权方面依然存在限制。在所有的商品中,汽车是最后一批取消限制的商品。

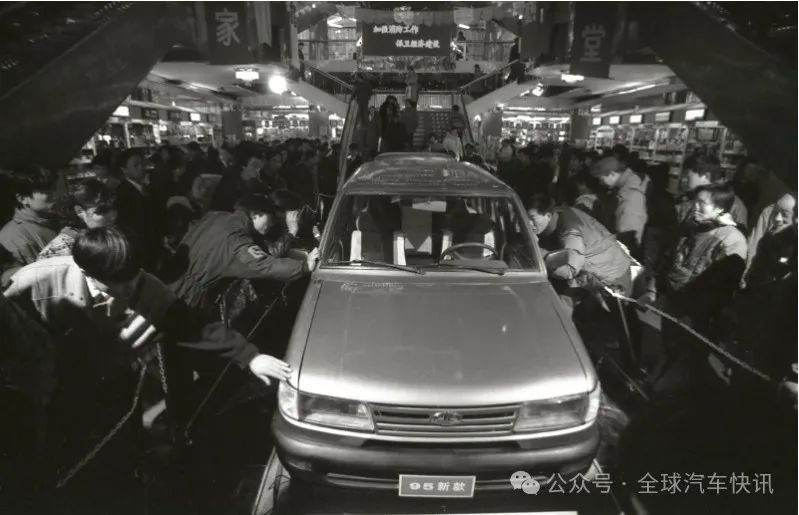

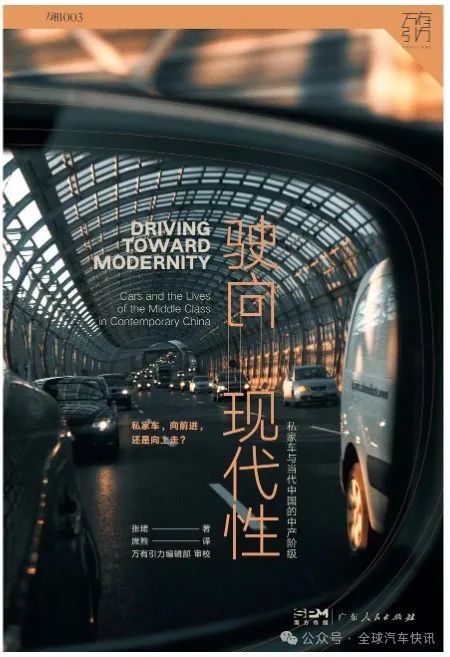

到了2000年,“帮助家庭购车(helping households acquire cars)”纳入到中国的第十个五年计划(China’s 10th Five Year Plan,“十五计划”)。不久以后,中国政府最终决定开放中国本土的汽车市场,从而消除了加入世贸组织(WTO)的一大阻碍。中国本土的汽车销量随之猛增。 (在商场展示的一辆轿车,本图由Zhang Jusheng摄于1994年,图片版权归于VCG)问题2:您的课题研究专注于中国第一代车主。相较于众所周知的美国汽车文化,中国中产阶层的成员想要通过购入私家车来表达什么呢?

张珺:中国与美国汽车文化的兴起环境存在极大的不同。

在我与中国车主们的探讨中,最频繁出现的词汇是“便利性(convenience)”——便于送他(她)们的孩子(们)去上学或驱车去商场,无须依赖公共交通。

《驶向现代性》中提到:“当我问他(她)们(中国的中产阶层车主们),拥有车辆是否使其感到自由自在及移动出行便利性时,其答案通常都是给出肯定的答复。”

我感兴趣的是,有时人们赞赏同一个事物,但用于描述的语句却不尽相同。举个例子,在美国,开车送孩子上学及驱车到商场很可能被解读为对自由的表达,这在很大程度上是因为开车这个行为已经充斥于意识形态意义(ideological significance)中,特别是在二战之后。尽管中国车主也对能完成上述活动而感到赞赏,但其快乐更多地源自于更实际的角度(in more practical terms)。

首次购车时所处的年龄也会对购车所获得的感知体验产生影响。举个例子,在美国的汽车文化中,年满18岁取得驾照可视为一种“成人礼”,这标志着从青年过渡到了成年。

但是,对于中国第一代车主们,购车所获得的感知体验就不同了。在上世纪90年代到本世纪初,很多车主取得驾照并开车时,他(她)们早就已经组建家庭并事业有成了。当他们想到汽车拥有权时,很自然地会从车辆如何改善其家庭生活、载着父母四处转转,尽尽孝心(filial piety)或送孩子上学等方面进行考量。

(在商场展示的一辆轿车,本图由Zhang Jusheng摄于1994年,图片版权归于VCG)问题2:您的课题研究专注于中国第一代车主。相较于众所周知的美国汽车文化,中国中产阶层的成员想要通过购入私家车来表达什么呢?

张珺:中国与美国汽车文化的兴起环境存在极大的不同。

在我与中国车主们的探讨中,最频繁出现的词汇是“便利性(convenience)”——便于送他(她)们的孩子(们)去上学或驱车去商场,无须依赖公共交通。

《驶向现代性》中提到:“当我问他(她)们(中国的中产阶层车主们),拥有车辆是否使其感到自由自在及移动出行便利性时,其答案通常都是给出肯定的答复。”

我感兴趣的是,有时人们赞赏同一个事物,但用于描述的语句却不尽相同。举个例子,在美国,开车送孩子上学及驱车到商场很可能被解读为对自由的表达,这在很大程度上是因为开车这个行为已经充斥于意识形态意义(ideological significance)中,特别是在二战之后。尽管中国车主也对能完成上述活动而感到赞赏,但其快乐更多地源自于更实际的角度(in more practical terms)。

首次购车时所处的年龄也会对购车所获得的感知体验产生影响。举个例子,在美国的汽车文化中,年满18岁取得驾照可视为一种“成人礼”,这标志着从青年过渡到了成年。

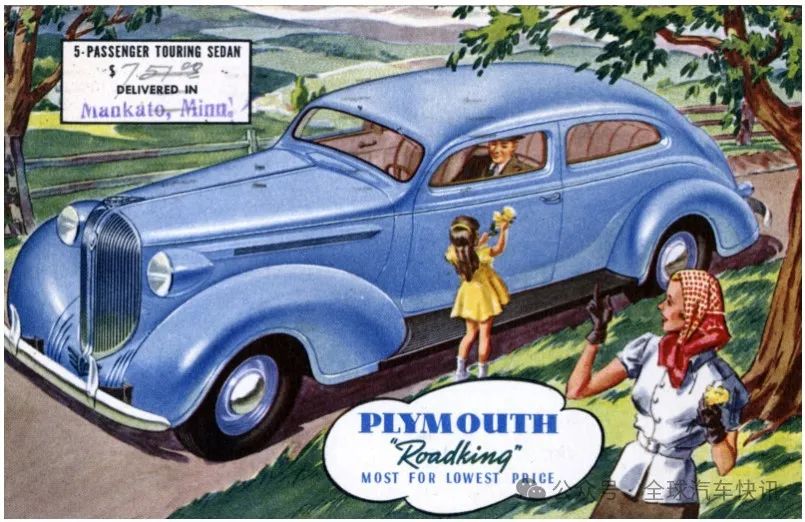

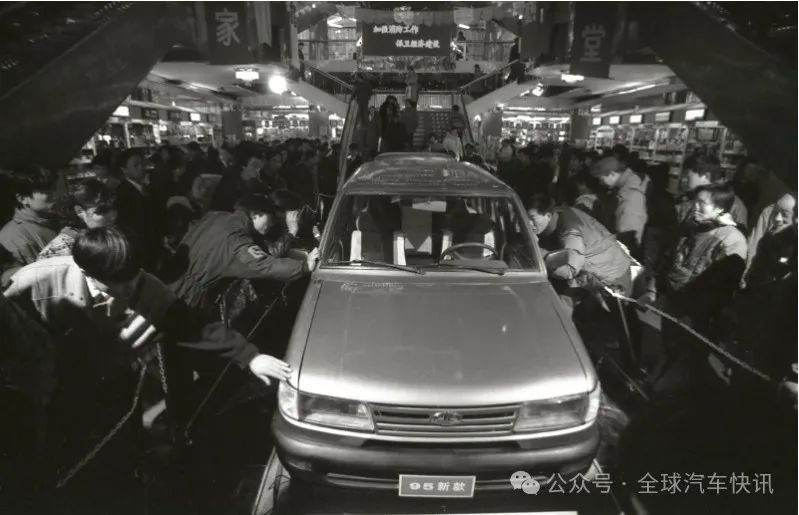

但是,对于中国第一代车主们,购车所获得的感知体验就不同了。在上世纪90年代到本世纪初,很多车主取得驾照并开车时,他(她)们早就已经组建家庭并事业有成了。当他们想到汽车拥有权时,很自然地会从车辆如何改善其家庭生活、载着父母四处转转,尽尽孝心(filial piety)或送孩子上学等方面进行考量。 (普利茅斯双门轿车的明信片广告,摄于1938年,图片版权归于Transcendental Graphics/VCG)问题3:在您的新书中,您观察到中国中产阶层车主们的故事论证了“休闲即结构空间(leisure as a structural space)”观念的兴起。这一改变是如何发生的呢?

张珺:在中国的旧经济体系/制度(economic system)下,特别是在大型工业城市中,许多城市居民在国有生产单位中工作,这类单位通常提供毗邻的住宿区。许多父母甚至计划让其子女在毕业后,就进入其所在的工作单位上班。

结果,整个家庭的生活都以工作单位为中心,活动范围也在周边的有限区域内。此外,其社会生活也是如此:许多同事和朋友通常都住得很近,这意味着走亲访友只需骑着一辆自行车就能完成。

这种以工作单位为中心的生活,在上世纪90年代就解体了。国家分配住房改为住房私有化,而以前的同事和朋友们都搬入了不同的社区。与此同时,都市经济(urban economies)急剧扩大。

举个例子,文化设施和娱乐场所后来纷纷从工作单位中撤出,随后出现在各个购物商场中。在这样的环境背景下,若您还要去城市的另一头去走亲访友,这个时候应该选择何种交通出行呢?如果想要去商场或送小孩子去玩滑冰,应该如何前往呢?这个时候,汽车就成了众多家庭的“便利交通出行工具”。

有些郊区甚至还发展了面向有车一族的休闲产业。因此,单位制(work unit system)的减少促使人们考虑——应该如何充分利用其工作外的空闲时光,对于寻求户外休闲活动的家庭而言,私家车是最高效的出行方案。在某种情况下,私家车甚至成了开展家庭户外休闲活动的先决条件。问题4:您在书中还探讨了“家庭”理念,其中还涉及与美国加州大学洛杉矶分校社会人类学教授——阎云翔(Yan Yunxiang)的对话,后者因其对家庭价值观的研究在国内颇为知名。在您对中国车主的研究中,您对中国家庭文化的感知理解与阎教授的研究成果有哪些异同呢?

张珺:阎教授非常乐于对其观点提出疑问及重塑其观点,这一点令人十分赞叹。2003年,他提出“爱”在中国家庭生活中的重要性愈发提高,家庭关系最初是因为夫妻关系而紧密绑定,而非代际传递(宗族,intergenerational)关系和父母的关系,后者早已成为过去。

换言之,阎教授认为,家庭实践(familial practices)和对家庭生活的理解已经愈发个体化(individualized,从大宗族到小家庭的转变)。

然而,在其后续的研究中,阎教授发现在中国的家庭中,代际传递纽带依然强大,而“个体性(小家庭,individualization)”已无法准确描述其关系演进。我本人的观点在本书中有阐明,与阎教授的观点一致。

我认为,中国家庭是具有多面性的,在大多数情况下,中国家庭发挥着经济主体(economic entities)的作用。举个例子,谁来为子女的教育付费?谁来为家庭中老年人的看病就医及赡养付费?在中国,答案是家庭。然而,这种代际传递关系并不纯粹基于经济层面的原因。

“关怀(Care)”也是一种劳动,意味着一定程度的个人参与,且并不是“有钱就能买到”的行为。举个例子,许多车主开车接送其子女或家中年迈的亲属。可能有人会对这类行为感到很厌倦,然而,他(她)们认为,这一行为是一种道义责任(moral obligation)。

再举一个例子,我注意到,很多人对车型的选择在很大程度上受其家庭考量的影响。这类看似小事的行为通常能确定是否能扮演好自己在家庭中的角色——是否是一个好父亲、好母亲、好女儿或好丈夫。同时,还能确定并强化自身在家庭中的重要性。

(普利茅斯双门轿车的明信片广告,摄于1938年,图片版权归于Transcendental Graphics/VCG)问题3:在您的新书中,您观察到中国中产阶层车主们的故事论证了“休闲即结构空间(leisure as a structural space)”观念的兴起。这一改变是如何发生的呢?

张珺:在中国的旧经济体系/制度(economic system)下,特别是在大型工业城市中,许多城市居民在国有生产单位中工作,这类单位通常提供毗邻的住宿区。许多父母甚至计划让其子女在毕业后,就进入其所在的工作单位上班。

结果,整个家庭的生活都以工作单位为中心,活动范围也在周边的有限区域内。此外,其社会生活也是如此:许多同事和朋友通常都住得很近,这意味着走亲访友只需骑着一辆自行车就能完成。

这种以工作单位为中心的生活,在上世纪90年代就解体了。国家分配住房改为住房私有化,而以前的同事和朋友们都搬入了不同的社区。与此同时,都市经济(urban economies)急剧扩大。

举个例子,文化设施和娱乐场所后来纷纷从工作单位中撤出,随后出现在各个购物商场中。在这样的环境背景下,若您还要去城市的另一头去走亲访友,这个时候应该选择何种交通出行呢?如果想要去商场或送小孩子去玩滑冰,应该如何前往呢?这个时候,汽车就成了众多家庭的“便利交通出行工具”。

有些郊区甚至还发展了面向有车一族的休闲产业。因此,单位制(work unit system)的减少促使人们考虑——应该如何充分利用其工作外的空闲时光,对于寻求户外休闲活动的家庭而言,私家车是最高效的出行方案。在某种情况下,私家车甚至成了开展家庭户外休闲活动的先决条件。问题4:您在书中还探讨了“家庭”理念,其中还涉及与美国加州大学洛杉矶分校社会人类学教授——阎云翔(Yan Yunxiang)的对话,后者因其对家庭价值观的研究在国内颇为知名。在您对中国车主的研究中,您对中国家庭文化的感知理解与阎教授的研究成果有哪些异同呢?

张珺:阎教授非常乐于对其观点提出疑问及重塑其观点,这一点令人十分赞叹。2003年,他提出“爱”在中国家庭生活中的重要性愈发提高,家庭关系最初是因为夫妻关系而紧密绑定,而非代际传递(宗族,intergenerational)关系和父母的关系,后者早已成为过去。

换言之,阎教授认为,家庭实践(familial practices)和对家庭生活的理解已经愈发个体化(individualized,从大宗族到小家庭的转变)。

然而,在其后续的研究中,阎教授发现在中国的家庭中,代际传递纽带依然强大,而“个体性(小家庭,individualization)”已无法准确描述其关系演进。我本人的观点在本书中有阐明,与阎教授的观点一致。

我认为,中国家庭是具有多面性的,在大多数情况下,中国家庭发挥着经济主体(economic entities)的作用。举个例子,谁来为子女的教育付费?谁来为家庭中老年人的看病就医及赡养付费?在中国,答案是家庭。然而,这种代际传递关系并不纯粹基于经济层面的原因。

“关怀(Care)”也是一种劳动,意味着一定程度的个人参与,且并不是“有钱就能买到”的行为。举个例子,许多车主开车接送其子女或家中年迈的亲属。可能有人会对这类行为感到很厌倦,然而,他(她)们认为,这一行为是一种道义责任(moral obligation)。

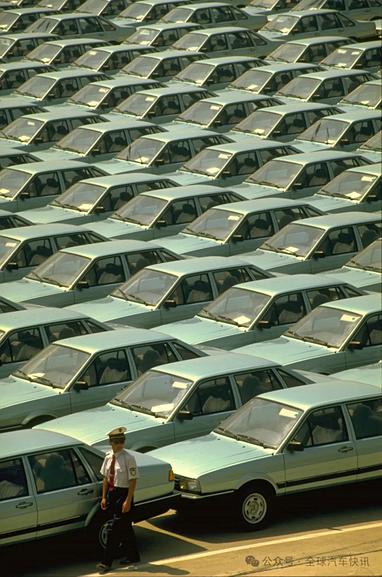

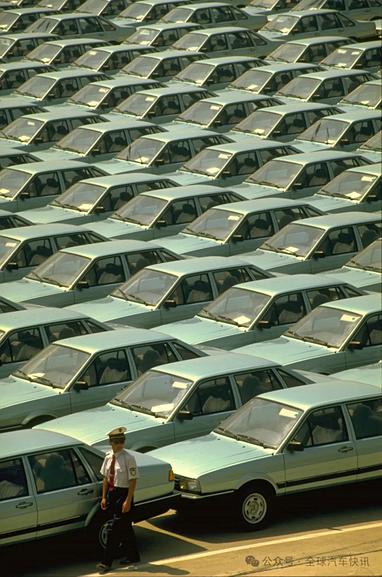

再举一个例子,我注意到,很多人对车型的选择在很大程度上受其家庭考量的影响。这类看似小事的行为通常能确定是否能扮演好自己在家庭中的角色——是否是一个好父亲、好母亲、好女儿或好丈夫。同时,还能确定并强化自身在家庭中的重要性。 (上海市上海大众的室外停车场,摄于1996年,图片版权归于VCG的John van Hasselt/Sygma)问题5:我有个很宽泛的问题。在您对中国轿车市场的研究中,您专注于改革开放阶段对个体/小家庭(individuals)的影响。为何对普通人生活轨迹的分析变得如此重要?

张珺:对于个体经营者而言,他(她)们更关心更实际的问题:应该选择进口哪款车?应该如何提升我的配额(quota)?(最初,购买进口车是需要配额的。)应该如何做才能花最少的钱?应该如何与其他经销商竞争?

有很多渺茫的小机会确实会涌现到眼前,但想要抓住机遇则鼓起勇气。有趣的是,改革开放提供的试验环境实际上给了敢于冒风险的人更大的空间去尝试新事物。据观察,上世纪90年代的不确定性本身就是一个机遇。

社会资本也变得极其重要。个体的状态及社会网络会对其可能获知的信息产生影响,从而意识到这类机遇。所有成功的人都努力工作,但努力工作并不保证一定能取得成功。问题6:自2004年以来,您研究的重心有较大变化吗?

张珺:有一处明显变化——我现在更专注于中国的中产阶层。另一处研究变化在于,我习惯于规避研究城市交通及市内公交通勤等相关问题,尽管我知道这两点也非常重要。

从此之后,我发现这类问题是无法规避的。特别是,当我写到停车问题的时候。我逐渐认识到城市化及城市规划等话题的重要意义。

因此,在我最后的作品中,关于汽车本身的内容相对少些,关于与汽车相关的内容相对多些。

汽车是塑造我们社会诸多方面的力量,从家庭成员间的关系到城市空间的规划乃至于对社会流动及我们如何看待等诸多事项,均有涉及。

(上海市上海大众的室外停车场,摄于1996年,图片版权归于VCG的John van Hasselt/Sygma)问题5:我有个很宽泛的问题。在您对中国轿车市场的研究中,您专注于改革开放阶段对个体/小家庭(individuals)的影响。为何对普通人生活轨迹的分析变得如此重要?

张珺:对于个体经营者而言,他(她)们更关心更实际的问题:应该选择进口哪款车?应该如何提升我的配额(quota)?(最初,购买进口车是需要配额的。)应该如何做才能花最少的钱?应该如何与其他经销商竞争?

有很多渺茫的小机会确实会涌现到眼前,但想要抓住机遇则鼓起勇气。有趣的是,改革开放提供的试验环境实际上给了敢于冒风险的人更大的空间去尝试新事物。据观察,上世纪90年代的不确定性本身就是一个机遇。

社会资本也变得极其重要。个体的状态及社会网络会对其可能获知的信息产生影响,从而意识到这类机遇。所有成功的人都努力工作,但努力工作并不保证一定能取得成功。问题6:自2004年以来,您研究的重心有较大变化吗?

张珺:有一处明显变化——我现在更专注于中国的中产阶层。另一处研究变化在于,我习惯于规避研究城市交通及市内公交通勤等相关问题,尽管我知道这两点也非常重要。

从此之后,我发现这类问题是无法规避的。特别是,当我写到停车问题的时候。我逐渐认识到城市化及城市规划等话题的重要意义。

因此,在我最后的作品中,关于汽车本身的内容相对少些,关于与汽车相关的内容相对多些。

汽车是塑造我们社会诸多方面的力量,从家庭成员间的关系到城市空间的规划乃至于对社会流动及我们如何看待等诸多事项,均有涉及。

(中国四川省成都市许多人汽车经过上海大众汽车有限公司的广告牌,摄于1986年,图片版权归于VCG的Jean-Marc Charles/Gamma-Rapho)

当《驶向现代性》的作者——张珺(Zhang Jun)于2006年迈入中国广州市汽车之友(Friend of Cars)经销商时,该经销商的员工都不太确定她的来意。

作为美国耶鲁大学人类学的一名博士生,张珺去店里并非是要购车,而是去调研——蓬勃发展的中国私家车市场是如何改变这个国家的,这个话题不禁把这些极具商业头脑的老板和销售经理们都逗乐了。

这标志着,一场长达近十年的关系就此展开。随着张珺一次又一次重返该经销商并采访其员工和车主后,她更加了解汽车在新兴的中国中产阶层日常生活中的地位/作用。

在中国,汽车拥有权(Car ownership)是一个相对新近的现象(recent phenomenon)。私家车大众市场(mass market)的出现时间仅比张珺实习期早了十几年。

然而,到了2010年,中国就成为了全球最大的(发动机排量在1.5 L以下的)轻型车生产国及售卖国。关联产业(Industry-affiliated)机构也高调地宣布着“汽车社会(car society)”的涌现。

2022年,中国轻型车数量逾2600万辆,近乎是美国轻型车数量的近两倍。中国甚至还将其自身的汽车文化传播到了海外。在一定程度上,这得益于其全球领先的新能源车细分行业。

(中国四川省成都市许多人汽车经过上海大众汽车有限公司的广告牌,摄于1986年,图片版权归于VCG的Jean-Marc Charles/Gamma-Rapho)

当《驶向现代性》的作者——张珺(Zhang Jun)于2006年迈入中国广州市汽车之友(Friend of Cars)经销商时,该经销商的员工都不太确定她的来意。

作为美国耶鲁大学人类学的一名博士生,张珺去店里并非是要购车,而是去调研——蓬勃发展的中国私家车市场是如何改变这个国家的,这个话题不禁把这些极具商业头脑的老板和销售经理们都逗乐了。

这标志着,一场长达近十年的关系就此展开。随着张珺一次又一次重返该经销商并采访其员工和车主后,她更加了解汽车在新兴的中国中产阶层日常生活中的地位/作用。

在中国,汽车拥有权(Car ownership)是一个相对新近的现象(recent phenomenon)。私家车大众市场(mass market)的出现时间仅比张珺实习期早了十几年。

然而,到了2010年,中国就成为了全球最大的(发动机排量在1.5 L以下的)轻型车生产国及售卖国。关联产业(Industry-affiliated)机构也高调地宣布着“汽车社会(car society)”的涌现。

2022年,中国轻型车数量逾2600万辆,近乎是美国轻型车数量的近两倍。中国甚至还将其自身的汽车文化传播到了海外。在一定程度上,这得益于其全球领先的新能源车细分行业。 (中国河南省郑州市早上的交通路况,本图片摄于2023年12月21日,图片版权归于VCG)

但文化转变的副作用也难以忽视。对于中国绝大多数城市而言,交通拥堵变得稀疏平常。2021年,在逾七成受访的中国城市中,工作通勤时间在一小时以上的居民数量都呈现增长态势,使得居住区和商业区变得愈发泾渭分明。

《驶向现代性——私家车与当代中国的中产阶级》已于今年发布了中文版书籍,据其作者——张珺透露,中国的中产阶级已经将汽车拥有权视为其家庭生活和社会生活中的重要组成部分。他(她)们对于不同车企及车型的感官深受消费、体面(decency)及传统的家庭价值观的影响。

第六声(Sixth Tone)在与张珺的访谈中,谈及了私家车在中国的作用及其是如何重塑中国认同(华人认同,Chinese identity)与社会关系。

(中国河南省郑州市早上的交通路况,本图片摄于2023年12月21日,图片版权归于VCG)

但文化转变的副作用也难以忽视。对于中国绝大多数城市而言,交通拥堵变得稀疏平常。2021年,在逾七成受访的中国城市中,工作通勤时间在一小时以上的居民数量都呈现增长态势,使得居住区和商业区变得愈发泾渭分明。

《驶向现代性——私家车与当代中国的中产阶级》已于今年发布了中文版书籍,据其作者——张珺透露,中国的中产阶级已经将汽车拥有权视为其家庭生活和社会生活中的重要组成部分。他(她)们对于不同车企及车型的感官深受消费、体面(decency)及传统的家庭价值观的影响。

第六声(Sixth Tone)在与张珺的访谈中,谈及了私家车在中国的作用及其是如何重塑中国认同(华人认同,Chinese identity)与社会关系。 中文版《驶向现代性——私家车与当代中国的中产阶级》问题1:在中国,汽车是如何从企业资产逐步转变为家居产品的?

张珺:在19世纪末20世纪初(世纪之交,around the turn of the 20th century),私家轿车被引入中国,但仅限于上海及广州等沿海城市使用。那时候,私家车还与黄包车(pulled rickshaws)共享道路。

1953年,中国政府在吉林长春建立了中国第一汽车制造厂。该举措展现了中国工业的强大实力。

此后的许多年,所有的轿车本质上是企业车辆(公司配车,company cars),而汽车行业的产品重心放在卡车及客车等车辆中。

即使是在改革开放(reform and opening-up)之初,即上世纪70年代,私营企业蓬勃发展,而大众、标致和Jeep等外国车企也进军中国市场。私家车拥有权依然是一个颇具争议的话题。

中国的经济学家们认识到,汽车业或将在中国的经济发展中发挥重要作用,该行业的发展将引领石油化工、钢铁及零配件行业的增长。然而,车辆进口及私家车拥有权方面依然存在限制。在所有的商品中,汽车是最后一批取消限制的商品。

到了2000年,“帮助家庭购车(helping households acquire cars)”纳入到中国的第十个五年计划(China’s 10th Five Year Plan,“十五计划”)。不久以后,中国政府最终决定开放中国本土的汽车市场,从而消除了加入世贸组织(WTO)的一大阻碍。中国本土的汽车销量随之猛增。

中文版《驶向现代性——私家车与当代中国的中产阶级》问题1:在中国,汽车是如何从企业资产逐步转变为家居产品的?

张珺:在19世纪末20世纪初(世纪之交,around the turn of the 20th century),私家轿车被引入中国,但仅限于上海及广州等沿海城市使用。那时候,私家车还与黄包车(pulled rickshaws)共享道路。

1953年,中国政府在吉林长春建立了中国第一汽车制造厂。该举措展现了中国工业的强大实力。

此后的许多年,所有的轿车本质上是企业车辆(公司配车,company cars),而汽车行业的产品重心放在卡车及客车等车辆中。

即使是在改革开放(reform and opening-up)之初,即上世纪70年代,私营企业蓬勃发展,而大众、标致和Jeep等外国车企也进军中国市场。私家车拥有权依然是一个颇具争议的话题。

中国的经济学家们认识到,汽车业或将在中国的经济发展中发挥重要作用,该行业的发展将引领石油化工、钢铁及零配件行业的增长。然而,车辆进口及私家车拥有权方面依然存在限制。在所有的商品中,汽车是最后一批取消限制的商品。

到了2000年,“帮助家庭购车(helping households acquire cars)”纳入到中国的第十个五年计划(China’s 10th Five Year Plan,“十五计划”)。不久以后,中国政府最终决定开放中国本土的汽车市场,从而消除了加入世贸组织(WTO)的一大阻碍。中国本土的汽车销量随之猛增。 (在商场展示的一辆轿车,本图由Zhang Jusheng摄于1994年,图片版权归于VCG)问题2:您的课题研究专注于中国第一代车主。相较于众所周知的美国汽车文化,中国中产阶层的成员想要通过购入私家车来表达什么呢?

张珺:中国与美国汽车文化的兴起环境存在极大的不同。

在我与中国车主们的探讨中,最频繁出现的词汇是“便利性(convenience)”——便于送他(她)们的孩子(们)去上学或驱车去商场,无须依赖公共交通。

《驶向现代性》中提到:“当我问他(她)们(中国的中产阶层车主们),拥有车辆是否使其感到自由自在及移动出行便利性时,其答案通常都是给出肯定的答复。”

我感兴趣的是,有时人们赞赏同一个事物,但用于描述的语句却不尽相同。举个例子,在美国,开车送孩子上学及驱车到商场很可能被解读为对自由的表达,这在很大程度上是因为开车这个行为已经充斥于意识形态意义(ideological significance)中,特别是在二战之后。尽管中国车主也对能完成上述活动而感到赞赏,但其快乐更多地源自于更实际的角度(in more practical terms)。

首次购车时所处的年龄也会对购车所获得的感知体验产生影响。举个例子,在美国的汽车文化中,年满18岁取得驾照可视为一种“成人礼”,这标志着从青年过渡到了成年。

但是,对于中国第一代车主们,购车所获得的感知体验就不同了。在上世纪90年代到本世纪初,很多车主取得驾照并开车时,他(她)们早就已经组建家庭并事业有成了。当他们想到汽车拥有权时,很自然地会从车辆如何改善其家庭生活、载着父母四处转转,尽尽孝心(filial piety)或送孩子上学等方面进行考量。

(在商场展示的一辆轿车,本图由Zhang Jusheng摄于1994年,图片版权归于VCG)问题2:您的课题研究专注于中国第一代车主。相较于众所周知的美国汽车文化,中国中产阶层的成员想要通过购入私家车来表达什么呢?

张珺:中国与美国汽车文化的兴起环境存在极大的不同。

在我与中国车主们的探讨中,最频繁出现的词汇是“便利性(convenience)”——便于送他(她)们的孩子(们)去上学或驱车去商场,无须依赖公共交通。

《驶向现代性》中提到:“当我问他(她)们(中国的中产阶层车主们),拥有车辆是否使其感到自由自在及移动出行便利性时,其答案通常都是给出肯定的答复。”

我感兴趣的是,有时人们赞赏同一个事物,但用于描述的语句却不尽相同。举个例子,在美国,开车送孩子上学及驱车到商场很可能被解读为对自由的表达,这在很大程度上是因为开车这个行为已经充斥于意识形态意义(ideological significance)中,特别是在二战之后。尽管中国车主也对能完成上述活动而感到赞赏,但其快乐更多地源自于更实际的角度(in more practical terms)。

首次购车时所处的年龄也会对购车所获得的感知体验产生影响。举个例子,在美国的汽车文化中,年满18岁取得驾照可视为一种“成人礼”,这标志着从青年过渡到了成年。

但是,对于中国第一代车主们,购车所获得的感知体验就不同了。在上世纪90年代到本世纪初,很多车主取得驾照并开车时,他(她)们早就已经组建家庭并事业有成了。当他们想到汽车拥有权时,很自然地会从车辆如何改善其家庭生活、载着父母四处转转,尽尽孝心(filial piety)或送孩子上学等方面进行考量。 (普利茅斯双门轿车的明信片广告,摄于1938年,图片版权归于Transcendental Graphics/VCG)问题3:在您的新书中,您观察到中国中产阶层车主们的故事论证了“休闲即结构空间(leisure as a structural space)”观念的兴起。这一改变是如何发生的呢?

张珺:在中国的旧经济体系/制度(economic system)下,特别是在大型工业城市中,许多城市居民在国有生产单位中工作,这类单位通常提供毗邻的住宿区。许多父母甚至计划让其子女在毕业后,就进入其所在的工作单位上班。

结果,整个家庭的生活都以工作单位为中心,活动范围也在周边的有限区域内。此外,其社会生活也是如此:许多同事和朋友通常都住得很近,这意味着走亲访友只需骑着一辆自行车就能完成。

这种以工作单位为中心的生活,在上世纪90年代就解体了。国家分配住房改为住房私有化,而以前的同事和朋友们都搬入了不同的社区。与此同时,都市经济(urban economies)急剧扩大。

举个例子,文化设施和娱乐场所后来纷纷从工作单位中撤出,随后出现在各个购物商场中。在这样的环境背景下,若您还要去城市的另一头去走亲访友,这个时候应该选择何种交通出行呢?如果想要去商场或送小孩子去玩滑冰,应该如何前往呢?这个时候,汽车就成了众多家庭的“便利交通出行工具”。

有些郊区甚至还发展了面向有车一族的休闲产业。因此,单位制(work unit system)的减少促使人们考虑——应该如何充分利用其工作外的空闲时光,对于寻求户外休闲活动的家庭而言,私家车是最高效的出行方案。在某种情况下,私家车甚至成了开展家庭户外休闲活动的先决条件。问题4:您在书中还探讨了“家庭”理念,其中还涉及与美国加州大学洛杉矶分校社会人类学教授——阎云翔(Yan Yunxiang)的对话,后者因其对家庭价值观的研究在国内颇为知名。在您对中国车主的研究中,您对中国家庭文化的感知理解与阎教授的研究成果有哪些异同呢?

张珺:阎教授非常乐于对其观点提出疑问及重塑其观点,这一点令人十分赞叹。2003年,他提出“爱”在中国家庭生活中的重要性愈发提高,家庭关系最初是因为夫妻关系而紧密绑定,而非代际传递(宗族,intergenerational)关系和父母的关系,后者早已成为过去。

换言之,阎教授认为,家庭实践(familial practices)和对家庭生活的理解已经愈发个体化(individualized,从大宗族到小家庭的转变)。

然而,在其后续的研究中,阎教授发现在中国的家庭中,代际传递纽带依然强大,而“个体性(小家庭,individualization)”已无法准确描述其关系演进。我本人的观点在本书中有阐明,与阎教授的观点一致。

我认为,中国家庭是具有多面性的,在大多数情况下,中国家庭发挥着经济主体(economic entities)的作用。举个例子,谁来为子女的教育付费?谁来为家庭中老年人的看病就医及赡养付费?在中国,答案是家庭。然而,这种代际传递关系并不纯粹基于经济层面的原因。

“关怀(Care)”也是一种劳动,意味着一定程度的个人参与,且并不是“有钱就能买到”的行为。举个例子,许多车主开车接送其子女或家中年迈的亲属。可能有人会对这类行为感到很厌倦,然而,他(她)们认为,这一行为是一种道义责任(moral obligation)。

再举一个例子,我注意到,很多人对车型的选择在很大程度上受其家庭考量的影响。这类看似小事的行为通常能确定是否能扮演好自己在家庭中的角色——是否是一个好父亲、好母亲、好女儿或好丈夫。同时,还能确定并强化自身在家庭中的重要性。

(普利茅斯双门轿车的明信片广告,摄于1938年,图片版权归于Transcendental Graphics/VCG)问题3:在您的新书中,您观察到中国中产阶层车主们的故事论证了“休闲即结构空间(leisure as a structural space)”观念的兴起。这一改变是如何发生的呢?

张珺:在中国的旧经济体系/制度(economic system)下,特别是在大型工业城市中,许多城市居民在国有生产单位中工作,这类单位通常提供毗邻的住宿区。许多父母甚至计划让其子女在毕业后,就进入其所在的工作单位上班。

结果,整个家庭的生活都以工作单位为中心,活动范围也在周边的有限区域内。此外,其社会生活也是如此:许多同事和朋友通常都住得很近,这意味着走亲访友只需骑着一辆自行车就能完成。

这种以工作单位为中心的生活,在上世纪90年代就解体了。国家分配住房改为住房私有化,而以前的同事和朋友们都搬入了不同的社区。与此同时,都市经济(urban economies)急剧扩大。

举个例子,文化设施和娱乐场所后来纷纷从工作单位中撤出,随后出现在各个购物商场中。在这样的环境背景下,若您还要去城市的另一头去走亲访友,这个时候应该选择何种交通出行呢?如果想要去商场或送小孩子去玩滑冰,应该如何前往呢?这个时候,汽车就成了众多家庭的“便利交通出行工具”。

有些郊区甚至还发展了面向有车一族的休闲产业。因此,单位制(work unit system)的减少促使人们考虑——应该如何充分利用其工作外的空闲时光,对于寻求户外休闲活动的家庭而言,私家车是最高效的出行方案。在某种情况下,私家车甚至成了开展家庭户外休闲活动的先决条件。问题4:您在书中还探讨了“家庭”理念,其中还涉及与美国加州大学洛杉矶分校社会人类学教授——阎云翔(Yan Yunxiang)的对话,后者因其对家庭价值观的研究在国内颇为知名。在您对中国车主的研究中,您对中国家庭文化的感知理解与阎教授的研究成果有哪些异同呢?

张珺:阎教授非常乐于对其观点提出疑问及重塑其观点,这一点令人十分赞叹。2003年,他提出“爱”在中国家庭生活中的重要性愈发提高,家庭关系最初是因为夫妻关系而紧密绑定,而非代际传递(宗族,intergenerational)关系和父母的关系,后者早已成为过去。

换言之,阎教授认为,家庭实践(familial practices)和对家庭生活的理解已经愈发个体化(individualized,从大宗族到小家庭的转变)。

然而,在其后续的研究中,阎教授发现在中国的家庭中,代际传递纽带依然强大,而“个体性(小家庭,individualization)”已无法准确描述其关系演进。我本人的观点在本书中有阐明,与阎教授的观点一致。

我认为,中国家庭是具有多面性的,在大多数情况下,中国家庭发挥着经济主体(economic entities)的作用。举个例子,谁来为子女的教育付费?谁来为家庭中老年人的看病就医及赡养付费?在中国,答案是家庭。然而,这种代际传递关系并不纯粹基于经济层面的原因。

“关怀(Care)”也是一种劳动,意味着一定程度的个人参与,且并不是“有钱就能买到”的行为。举个例子,许多车主开车接送其子女或家中年迈的亲属。可能有人会对这类行为感到很厌倦,然而,他(她)们认为,这一行为是一种道义责任(moral obligation)。

再举一个例子,我注意到,很多人对车型的选择在很大程度上受其家庭考量的影响。这类看似小事的行为通常能确定是否能扮演好自己在家庭中的角色——是否是一个好父亲、好母亲、好女儿或好丈夫。同时,还能确定并强化自身在家庭中的重要性。 (上海市上海大众的室外停车场,摄于1996年,图片版权归于VCG的John van Hasselt/Sygma)问题5:我有个很宽泛的问题。在您对中国轿车市场的研究中,您专注于改革开放阶段对个体/小家庭(individuals)的影响。为何对普通人生活轨迹的分析变得如此重要?

张珺:对于个体经营者而言,他(她)们更关心更实际的问题:应该选择进口哪款车?应该如何提升我的配额(quota)?(最初,购买进口车是需要配额的。)应该如何做才能花最少的钱?应该如何与其他经销商竞争?

有很多渺茫的小机会确实会涌现到眼前,但想要抓住机遇则鼓起勇气。有趣的是,改革开放提供的试验环境实际上给了敢于冒风险的人更大的空间去尝试新事物。据观察,上世纪90年代的不确定性本身就是一个机遇。

社会资本也变得极其重要。个体的状态及社会网络会对其可能获知的信息产生影响,从而意识到这类机遇。所有成功的人都努力工作,但努力工作并不保证一定能取得成功。问题6:自2004年以来,您研究的重心有较大变化吗?

张珺:有一处明显变化——我现在更专注于中国的中产阶层。另一处研究变化在于,我习惯于规避研究城市交通及市内公交通勤等相关问题,尽管我知道这两点也非常重要。

从此之后,我发现这类问题是无法规避的。特别是,当我写到停车问题的时候。我逐渐认识到城市化及城市规划等话题的重要意义。

因此,在我最后的作品中,关于汽车本身的内容相对少些,关于与汽车相关的内容相对多些。

汽车是塑造我们社会诸多方面的力量,从家庭成员间的关系到城市空间的规划乃至于对社会流动及我们如何看待等诸多事项,均有涉及。

(上海市上海大众的室外停车场,摄于1996年,图片版权归于VCG的John van Hasselt/Sygma)问题5:我有个很宽泛的问题。在您对中国轿车市场的研究中,您专注于改革开放阶段对个体/小家庭(individuals)的影响。为何对普通人生活轨迹的分析变得如此重要?

张珺:对于个体经营者而言,他(她)们更关心更实际的问题:应该选择进口哪款车?应该如何提升我的配额(quota)?(最初,购买进口车是需要配额的。)应该如何做才能花最少的钱?应该如何与其他经销商竞争?

有很多渺茫的小机会确实会涌现到眼前,但想要抓住机遇则鼓起勇气。有趣的是,改革开放提供的试验环境实际上给了敢于冒风险的人更大的空间去尝试新事物。据观察,上世纪90年代的不确定性本身就是一个机遇。

社会资本也变得极其重要。个体的状态及社会网络会对其可能获知的信息产生影响,从而意识到这类机遇。所有成功的人都努力工作,但努力工作并不保证一定能取得成功。问题6:自2004年以来,您研究的重心有较大变化吗?

张珺:有一处明显变化——我现在更专注于中国的中产阶层。另一处研究变化在于,我习惯于规避研究城市交通及市内公交通勤等相关问题,尽管我知道这两点也非常重要。

从此之后,我发现这类问题是无法规避的。特别是,当我写到停车问题的时候。我逐渐认识到城市化及城市规划等话题的重要意义。

因此,在我最后的作品中,关于汽车本身的内容相对少些,关于与汽车相关的内容相对多些。

汽车是塑造我们社会诸多方面的力量,从家庭成员间的关系到城市空间的规划乃至于对社会流动及我们如何看待等诸多事项,均有涉及。

Tags: 现代诗驶向春天的列车

版权说明:

1.版权归本网站或原作者所有;

2.未经本网或原作者允许不得转载本文内容,否则将视为侵权;

3.转载或者引用本文内容请注明来源及原作者;

4.对于不遵守此声明或者其他违法使用本文内容者,本人依法保留追究权等。