私家车对PM2.5的贡献到底有多少?

在雾霾的笼罩下,我国已经有北京、杭州、成都、天津等10个以上的城市,在实行机动车限行措施,而限行标准多以尾号来划分。这些限行政策一直广受争议。

由于目前源解析技术的局限,对PM2.5来源的分类,大多只能到达“机动车”这种大项,还无法解析出更精细的来源。

但我们可以做个估算:

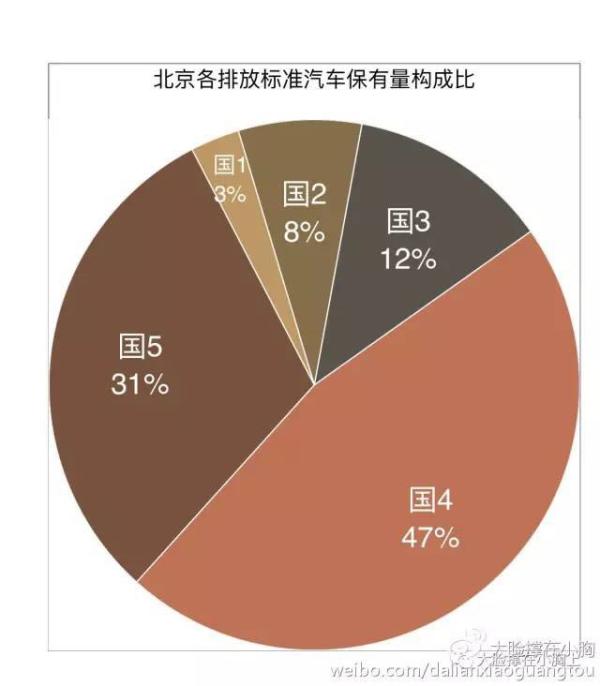

2015年,“国123”对PM2.5的贡献,至少在“国45”的10倍以上,但在北京,前者数量还不到后者的1/3。

估算过程如下:

1.尚未被广泛认识到的“二次反应”

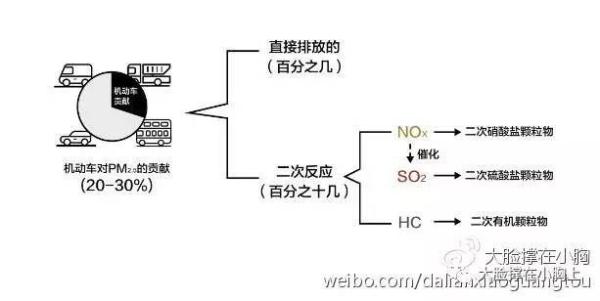

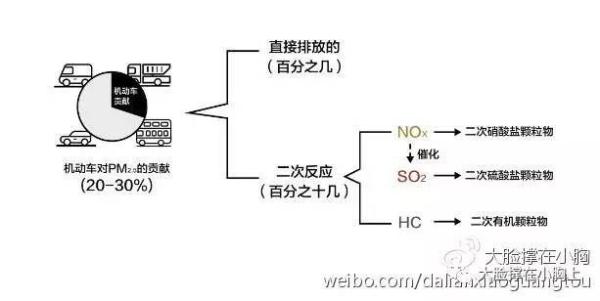

机动车对PM2.5的贡献,分为两部分:

1)直接排放出的颗粒物,这部分其实非常少,只占PM2.5的百分之几。

2)“二次反应”后生成的二次颗粒物,这部分才是大头儿,占PM2.5的百分之十几。

对“二次反应”,你可以这么简单理解:尾气中排放出的气态污染物,进入大气后不会闲着,而会继续发生各种复杂的化合反应,最终形成颗粒物。

它包括两大部分:

一是氮氧化物NOx,转化为二次硝酸盐颗粒物,同时催化SO2生成二次硫酸盐颗粒物;

二是碳氢化合物HC,转化为二次有机碳颗粒物。

北京机动车对PM2.5的贡献示意

所以,直接排放出的PM2.5,加上二次反应生成的PM2.5,两者合起来,机动车总体上对PM2.5的贡献就是20-30%。*1

注意的是,这个值,即使在同一城市,也会随着不同年份、季节、取样站点不同,而有所变化。所以给出的是个范围。

“二次反应”是很专业的知识,大部分人都不知道,官方科普也不够,造成很多老百姓在直观感受上难以相信机动车竟然贡献那么多PM2.5。

说到这里,想起前几天热传的一附图:

北京机动车对PM2.5的贡献示意

所以,直接排放出的PM2.5,加上二次反应生成的PM2.5,两者合起来,机动车总体上对PM2.5的贡献就是20-30%。*1

注意的是,这个值,即使在同一城市,也会随着不同年份、季节、取样站点不同,而有所变化。所以给出的是个范围。

“二次反应”是很专业的知识,大部分人都不知道,官方科普也不够,造成很多老百姓在直观感受上难以相信机动车竟然贡献那么多PM2.5。

说到这里,想起前几天热传的一附图:

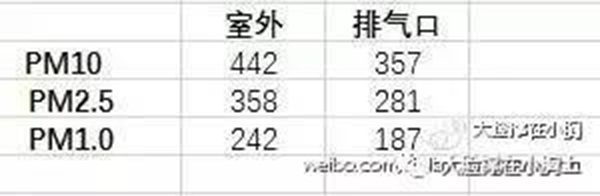

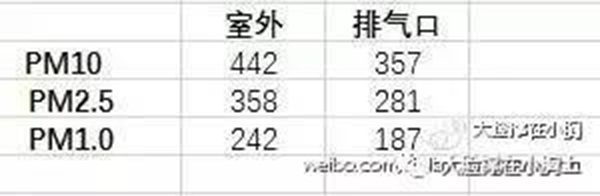

然后他得出结论:开车是搞环保,吸进去的是脏空气,排出来的尾气更清洁。

如果当时你还觉得颇有点道理的话,看到这里你应该意识到问题在哪里了。

他只测了尾气中直接排放出的PM,这确实非常少。而尾气中污染排放的大头儿,并不是直接排放出的颗粒物,而是即将发生二次反应的NOx和HC。

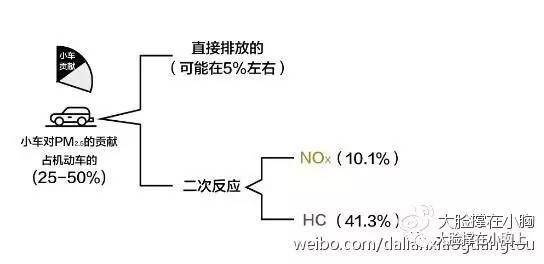

2.小车对PM2.5的贡献有多少?

以现有的源解析技术,我们没办法把PM2.5的来源细分到这个程度。

但我们可以根据排放源做个初步估算。

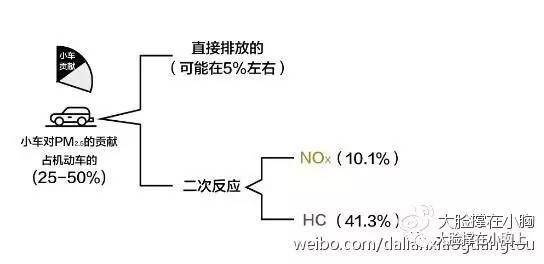

根据环保部公布的《机动车管理年报2016》,小型载客车(以下简称小车)对PM、NOx、HC的贡献分别占机动车的:5.1%,10.1%,41.3%。

需要注意的是,“二次反应”的过程非常复杂,NOx、HC向二次颗粒物的转化,并非线性关系,不是说乘个系数就能得到二次颗粒物的比例,所以迄今为止还算不出一个具体的数值,只能依照上述数据做个大概估算——应该在25%-50%之间。

然后他得出结论:开车是搞环保,吸进去的是脏空气,排出来的尾气更清洁。

如果当时你还觉得颇有点道理的话,看到这里你应该意识到问题在哪里了。

他只测了尾气中直接排放出的PM,这确实非常少。而尾气中污染排放的大头儿,并不是直接排放出的颗粒物,而是即将发生二次反应的NOx和HC。

2.小车对PM2.5的贡献有多少?

以现有的源解析技术,我们没办法把PM2.5的来源细分到这个程度。

但我们可以根据排放源做个初步估算。

根据环保部公布的《机动车管理年报2016》,小型载客车(以下简称小车)对PM、NOx、HC的贡献分别占机动车的:5.1%,10.1%,41.3%。

需要注意的是,“二次反应”的过程非常复杂,NOx、HC向二次颗粒物的转化,并非线性关系,不是说乘个系数就能得到二次颗粒物的比例,所以迄今为止还算不出一个具体的数值,只能依照上述数据做个大概估算——应该在25%-50%之间。

机动车贡献PM2.5中的小车占比示意图

而机动车对PM2.5的贡献为20-30%,也就是说,小车对PM2.5的贡献,应该在5-15%之间。

这个数字并不高,如果独立出来看的话,在北京PM2.5来源中,大概也就排个第四、第五位吧。

请注意:正如前述,限于目前的技术手段,这只是个非常宽泛的估值。大家期待的更精确的来源比例,还有待于源解析技术的继续发展和探究。

注:前段时间,有人在网上算小车对PM2.5的贡献,用机动车占PM2.5的20+%,乘上小车占机动车PM排放的5.1%,得出小车对PM2.5的贡献只有大概1%!

现在大家也不难看出问题在哪儿。这种算法的错误就在于没有“二次反应”,他算出来的其实只是小车直排对PM2.5的贡献,而完全忽略了更大比例的二次颗粒物。

小车对PM2.5的贡献虽然很低,但也绝不可能低到1%这个程度。

3.不同排放标准的车辆对PM2.5的贡献有多少?

不同排放标准的车辆的污染物排放分担率*2如下:

机动车贡献PM2.5中的小车占比示意图

而机动车对PM2.5的贡献为20-30%,也就是说,小车对PM2.5的贡献,应该在5-15%之间。

这个数字并不高,如果独立出来看的话,在北京PM2.5来源中,大概也就排个第四、第五位吧。

请注意:正如前述,限于目前的技术手段,这只是个非常宽泛的估值。大家期待的更精确的来源比例,还有待于源解析技术的继续发展和探究。

注:前段时间,有人在网上算小车对PM2.5的贡献,用机动车占PM2.5的20+%,乘上小车占机动车PM排放的5.1%,得出小车对PM2.5的贡献只有大概1%!

现在大家也不难看出问题在哪儿。这种算法的错误就在于没有“二次反应”,他算出来的其实只是小车直排对PM2.5的贡献,而完全忽略了更大比例的二次颗粒物。

小车对PM2.5的贡献虽然很低,但也绝不可能低到1%这个程度。

3.不同排放标准的车辆对PM2.5的贡献有多少?

不同排放标准的车辆的污染物排放分担率*2如下:

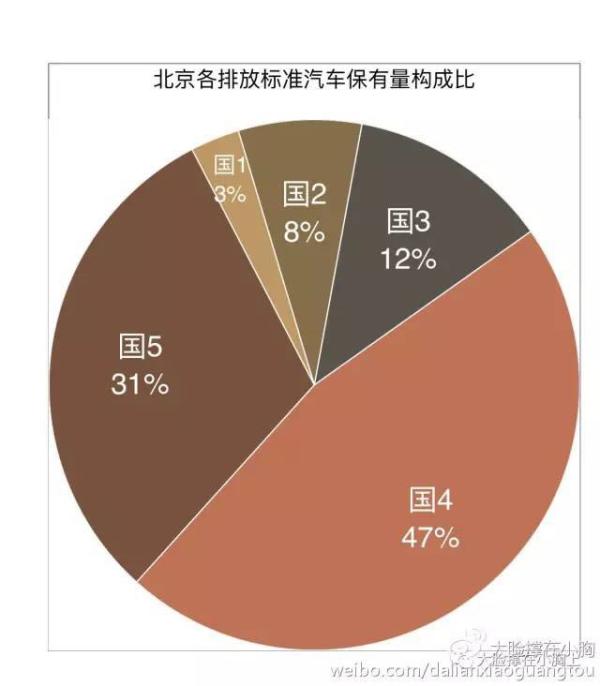

结合2015年《北京市环境状况公报》,北京市不同排放标准车辆的保有量如下:

结合2015年《北京市环境状况公报》,北京市不同排放标准车辆的保有量如下:

如果我们把国1、2、3归为一类,把国4、5归为另一类,会发现:在北京,【国123】直接排放的PM是【国45】的66倍多,排放出的NOx是15倍多,HC是近9倍!

如下:

如果我们把国1、2、3归为一类,把国4、5归为另一类,会发现:在北京,【国123】直接排放的PM是【国45】的66倍多,排放出的NOx是15倍多,HC是近9倍!

如下:

按照这个来进一步估算,【国123】对PM2.5的贡献,至少比【国45】高出10倍以上。

【国123】以其不及【国45】三分之一的数量,却贡献了至少10倍以上的PM2.5。

这种情况下,把这些车辆笼统混在一起,平时按尾号来限行、重污染预警时也按尾号来单双号限行,这公平吗?

有人在讨论时,以私家车为一类,我认为这种分法依然含混。

北京市的机动车里,虽然国4、国5占了近80%,但国3还有12%呢,其它城市可能更多。

而且,国3现有的污染排放分担率并不低,如上图可见,其中PM直排占机动车的27.3%,HC占27.9%,NOx最高,占到42.3%,这是不能被忽视的。

你说把一个开国5标准的车主,和一个开国3标准的车主,按照同一标准限行,仅仅因为两者身份都是“私家车主”?这同样是不公平的。

因此,正如我在过去也多次明确表示的:反对一刀切的限行政策,应该按不同排放标准来划分级别。

话题延伸:

治理雾霾,并不是一个单一的科学问题,而是科学问题+管理问题+经济问题。

科学上,我们需要找出PM2.5的来源,而且对来源的划分得越细越好。现在我们已经知道,北京的机动车总体上贡献了20-30%的PM2.5,这里面有相当大额比例来自于二次反应生成的二次颗粒物。

当然,现有的源解析技术还非常有限,有时需要结合源清单进行估算,这会带来一定误差。但对于治理思路而言,现有结论已经具备了比较确定的方向性指导。

但需要强调的是,一项公共政策的制定,需要始于科学判断,但不应止于科学判断。

不能说,既然科学都已经认定机动车有20-30%的贡献了,那来个一刀切,削一半,不就少掉10-15%的PM2.5了吗?

这虽然也会有用,但这样的措施,无疑是粗暴的;而这样的政策设计,至少是懒惰的。

当然,精细化的政策设计,会带来成本上升的问题。

比如说,如果我们要按不同排放标准来限行,前期肯定要做大量的统计排查、成本与收益核算、具体条款设计等。还会涉及到如何监管的问题:单双号限行当然查起来相对容易,而如果按排量分类的话,稽查成本会大大提升。

难度确实增加了,成本确实上升了,但是否意味着这些代价毫无意义?

参考国外其它城市的分类办法。

比如伦敦,设立了“低排放区域”,只有达到一定排放标准的车辆才能免费进入,超标车进入的话要额外收费。

再比如德国,一些城市,根据汽车排放情况分类,贴上不同颜色的环保贴,不同颜色的车可以进入不同区域,如果高排放的车进入低排放区域,将被处以40欧的罚款。

这些按排量分类限制的方法,一方面更符合大众“谁污染、谁受限”的认知;另一方面还有个好处,就是间接敦促车主更换为低排放的车,安装更高效的过滤设备,总体上降低排放到大气中的污染物。

而一刀切的限行方法,就没有这个激励作用。反正是按尾号限,大可不必去在乎排放了多少污染,尤其对于很多拥有两辆车的家庭来说,换着开就行了。

另外,对于公共政策而言,还要考虑公众接受度,毕竟你的政策要向公众推行,不应设计太让人反感的方案。

同样的道理,在其它限排政策上也一样。

现在某些治霾措施的简单粗暴,不仅表现在 机动车的 “一刀切”限行上。

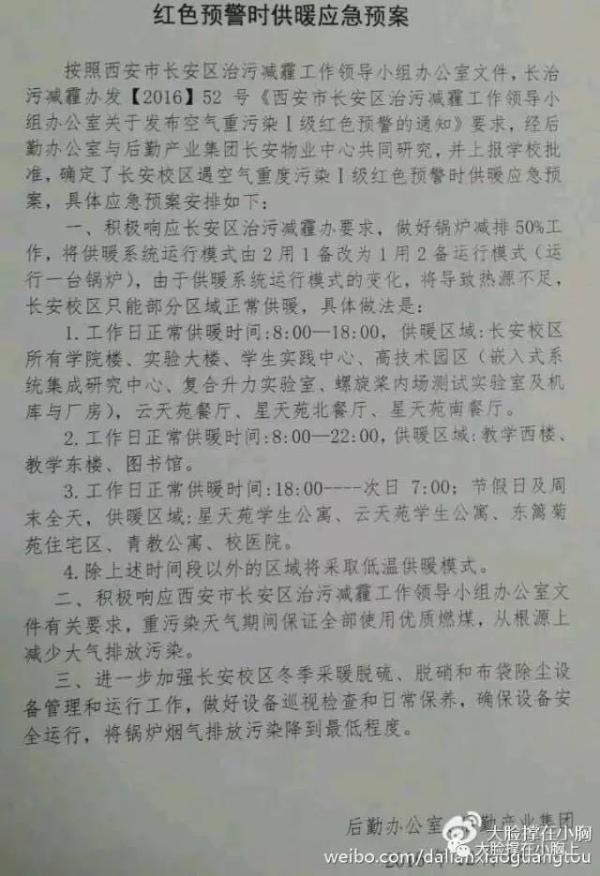

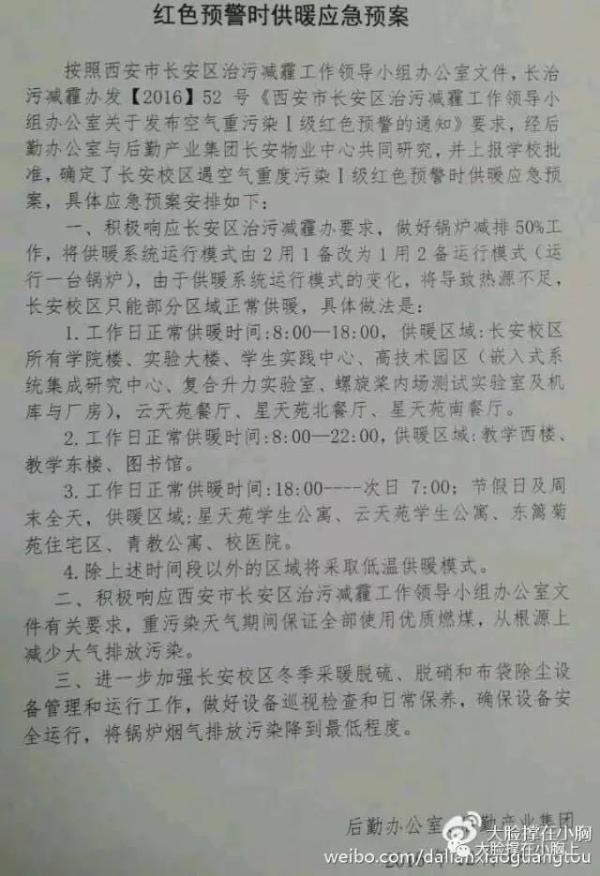

前段时间有人说西安某大学对重污染的应急预案,说是为了做好减排工作,在特定时段和某些区域,实行低温供暖。该校学生跟我说,暖气在白天几乎没温度,晚上温热。

按照这个来进一步估算,【国123】对PM2.5的贡献,至少比【国45】高出10倍以上。

【国123】以其不及【国45】三分之一的数量,却贡献了至少10倍以上的PM2.5。

这种情况下,把这些车辆笼统混在一起,平时按尾号来限行、重污染预警时也按尾号来单双号限行,这公平吗?

有人在讨论时,以私家车为一类,我认为这种分法依然含混。

北京市的机动车里,虽然国4、国5占了近80%,但国3还有12%呢,其它城市可能更多。

而且,国3现有的污染排放分担率并不低,如上图可见,其中PM直排占机动车的27.3%,HC占27.9%,NOx最高,占到42.3%,这是不能被忽视的。

你说把一个开国5标准的车主,和一个开国3标准的车主,按照同一标准限行,仅仅因为两者身份都是“私家车主”?这同样是不公平的。

因此,正如我在过去也多次明确表示的:反对一刀切的限行政策,应该按不同排放标准来划分级别。

话题延伸:

治理雾霾,并不是一个单一的科学问题,而是科学问题+管理问题+经济问题。

科学上,我们需要找出PM2.5的来源,而且对来源的划分得越细越好。现在我们已经知道,北京的机动车总体上贡献了20-30%的PM2.5,这里面有相当大额比例来自于二次反应生成的二次颗粒物。

当然,现有的源解析技术还非常有限,有时需要结合源清单进行估算,这会带来一定误差。但对于治理思路而言,现有结论已经具备了比较确定的方向性指导。

但需要强调的是,一项公共政策的制定,需要始于科学判断,但不应止于科学判断。

不能说,既然科学都已经认定机动车有20-30%的贡献了,那来个一刀切,削一半,不就少掉10-15%的PM2.5了吗?

这虽然也会有用,但这样的措施,无疑是粗暴的;而这样的政策设计,至少是懒惰的。

当然,精细化的政策设计,会带来成本上升的问题。

比如说,如果我们要按不同排放标准来限行,前期肯定要做大量的统计排查、成本与收益核算、具体条款设计等。还会涉及到如何监管的问题:单双号限行当然查起来相对容易,而如果按排量分类的话,稽查成本会大大提升。

难度确实增加了,成本确实上升了,但是否意味着这些代价毫无意义?

参考国外其它城市的分类办法。

比如伦敦,设立了“低排放区域”,只有达到一定排放标准的车辆才能免费进入,超标车进入的话要额外收费。

再比如德国,一些城市,根据汽车排放情况分类,贴上不同颜色的环保贴,不同颜色的车可以进入不同区域,如果高排放的车进入低排放区域,将被处以40欧的罚款。

这些按排量分类限制的方法,一方面更符合大众“谁污染、谁受限”的认知;另一方面还有个好处,就是间接敦促车主更换为低排放的车,安装更高效的过滤设备,总体上降低排放到大气中的污染物。

而一刀切的限行方法,就没有这个激励作用。反正是按尾号限,大可不必去在乎排放了多少污染,尤其对于很多拥有两辆车的家庭来说,换着开就行了。

另外,对于公共政策而言,还要考虑公众接受度,毕竟你的政策要向公众推行,不应设计太让人反感的方案。

同样的道理,在其它限排政策上也一样。

现在某些治霾措施的简单粗暴,不仅表现在 机动车的 “一刀切”限行上。

前段时间有人说西安某大学对重污染的应急预案,说是为了做好减排工作,在特定时段和某些区域,实行低温供暖。该校学生跟我说,暖气在白天几乎没温度,晚上温热。

这可以说是燃煤版的“一刀切”。

燃煤在冬季采暖期确实是个污染大项,对西安PM2.5的贡献应该在30%以上,但这也应该细分:在我国,散煤只占煤炭消费的10%不到,却贡献了燃煤中50%的大气污染。

想要降低燃煤排放,到底是应该尽可能采用优质燃煤,还是把供暖这样的基础生活保障直接削掉?

还有河北某县,在重霾期间,要求早点摊和饭店停业。

在整个河北的PM2.5来源中,餐饮只占8%,这其中一个县的早点摊和饭店能占多大比例?

这道理应该这么说:一些来自于小摊和饭店的油烟,常年不加过滤地大量排放,虽然对整个城市的PM2.5贡献非常小,但会极大影响周围小范围内的空气状况。近距离居住的居民,被迫承受高出城市平均状态的污染物浓度。本来河北的空气质量就全国倒数,楼下再白天来个早点摊、晚上来个烧烤摊,倒霉催的附近居民,等于一家伙搬到了新德里。

为了这些居民的身体健康和居住环境,治理小摊和饭店的油烟排放当然无可厚非,而且早就应该治理。但你平常置之不理,等到预警时,打着治理雾霾的旗号猛来一波,真不怪人反感你。

现在,政府迫于治霾压力,匆忙上阵了一些措施,有的在收效上没有经过严谨的科学核算,有的在具体的条款上简单粗暴。

因此,来自民间的反馈非常必要。

正如《洛杉矶雾霾启示录》中所写:在洛杉矶长达60多年的抗霾史中,如果回过头去看,你会发现普通民众对这项事业的推动。

不过我要声明一点:我上面的所有讨论,前提是在科学结论的基础上。

美国规定的PM2.5浓度日均上限是35μg/m3,日均超过50μg/m3就大惊失色。但在京津冀和我国一些主要城市,大家已经在日均100+μg/m3中泰然处之。

在雾霾笼罩之下,每个人都在承受着健康风险;而任何一种限排政策,最终都会多多少少地给某个群体造成不便,或者付出经济代价。

以北京市为例,机动车总体贡献了20-30%的PM2.5,但其中【国123】的数量只有【国45】的三分之一不到,对PM2.5的贡献却是后者的10倍以上。这种前提下,仅用尾号进行限行是非常粗暴和懒惰的。我们需要对不同排放标准的车辆做出区分,限排应该精细化操作。

公共政策的设计是一门精妙的学问。治理雾霾不仅要立足于科学,同时也需要综合考量成本收益比和公众接受度等方面。不仅对机动车如此,对燃煤、工业等污染来源的其它大项,也是同理。

对PM2.5进行源解析、研究反应过程、找到科学结论,这很难;但更难的是,在各方利益的博弈中,寻求一套在成本、效率和群众接受度上,达到三方平衡的公共政策。

*1:中科院《大气灰霾追因与控制》专项报告与环保部公布的《机动车管理年报2016》等数据综合

*2:《机动车管理年报2016》

(原文发自于中国科学院大气物理研究所李汀的个人微信公众号“大脸撑在小胸”(dlczxx),澎湃新闻(www.thepaper.cn)经李汀授权转载。李汀的个人微博ID:大脸撑在小胸)

这可以说是燃煤版的“一刀切”。

燃煤在冬季采暖期确实是个污染大项,对西安PM2.5的贡献应该在30%以上,但这也应该细分:在我国,散煤只占煤炭消费的10%不到,却贡献了燃煤中50%的大气污染。

想要降低燃煤排放,到底是应该尽可能采用优质燃煤,还是把供暖这样的基础生活保障直接削掉?

还有河北某县,在重霾期间,要求早点摊和饭店停业。

在整个河北的PM2.5来源中,餐饮只占8%,这其中一个县的早点摊和饭店能占多大比例?

这道理应该这么说:一些来自于小摊和饭店的油烟,常年不加过滤地大量排放,虽然对整个城市的PM2.5贡献非常小,但会极大影响周围小范围内的空气状况。近距离居住的居民,被迫承受高出城市平均状态的污染物浓度。本来河北的空气质量就全国倒数,楼下再白天来个早点摊、晚上来个烧烤摊,倒霉催的附近居民,等于一家伙搬到了新德里。

为了这些居民的身体健康和居住环境,治理小摊和饭店的油烟排放当然无可厚非,而且早就应该治理。但你平常置之不理,等到预警时,打着治理雾霾的旗号猛来一波,真不怪人反感你。

现在,政府迫于治霾压力,匆忙上阵了一些措施,有的在收效上没有经过严谨的科学核算,有的在具体的条款上简单粗暴。

因此,来自民间的反馈非常必要。

正如《洛杉矶雾霾启示录》中所写:在洛杉矶长达60多年的抗霾史中,如果回过头去看,你会发现普通民众对这项事业的推动。

不过我要声明一点:我上面的所有讨论,前提是在科学结论的基础上。

美国规定的PM2.5浓度日均上限是35μg/m3,日均超过50μg/m3就大惊失色。但在京津冀和我国一些主要城市,大家已经在日均100+μg/m3中泰然处之。

在雾霾笼罩之下,每个人都在承受着健康风险;而任何一种限排政策,最终都会多多少少地给某个群体造成不便,或者付出经济代价。

以北京市为例,机动车总体贡献了20-30%的PM2.5,但其中【国123】的数量只有【国45】的三分之一不到,对PM2.5的贡献却是后者的10倍以上。这种前提下,仅用尾号进行限行是非常粗暴和懒惰的。我们需要对不同排放标准的车辆做出区分,限排应该精细化操作。

公共政策的设计是一门精妙的学问。治理雾霾不仅要立足于科学,同时也需要综合考量成本收益比和公众接受度等方面。不仅对机动车如此,对燃煤、工业等污染来源的其它大项,也是同理。

对PM2.5进行源解析、研究反应过程、找到科学结论,这很难;但更难的是,在各方利益的博弈中,寻求一套在成本、效率和群众接受度上,达到三方平衡的公共政策。

*1:中科院《大气灰霾追因与控制》专项报告与环保部公布的《机动车管理年报2016》等数据综合

*2:《机动车管理年报2016》

(原文发自于中国科学院大气物理研究所李汀的个人微信公众号“大脸撑在小胸”(dlczxx),澎湃新闻(www.thepaper.cn)经李汀授权转载。李汀的个人微博ID:大脸撑在小胸)

北京机动车对PM2.5的贡献示意

所以,直接排放出的PM2.5,加上二次反应生成的PM2.5,两者合起来,机动车总体上对PM2.5的贡献就是20-30%。*1

注意的是,这个值,即使在同一城市,也会随着不同年份、季节、取样站点不同,而有所变化。所以给出的是个范围。

“二次反应”是很专业的知识,大部分人都不知道,官方科普也不够,造成很多老百姓在直观感受上难以相信机动车竟然贡献那么多PM2.5。

说到这里,想起前几天热传的一附图:

北京机动车对PM2.5的贡献示意

所以,直接排放出的PM2.5,加上二次反应生成的PM2.5,两者合起来,机动车总体上对PM2.5的贡献就是20-30%。*1

注意的是,这个值,即使在同一城市,也会随着不同年份、季节、取样站点不同,而有所变化。所以给出的是个范围。

“二次反应”是很专业的知识,大部分人都不知道,官方科普也不够,造成很多老百姓在直观感受上难以相信机动车竟然贡献那么多PM2.5。

说到这里,想起前几天热传的一附图:

然后他得出结论:开车是搞环保,吸进去的是脏空气,排出来的尾气更清洁。

如果当时你还觉得颇有点道理的话,看到这里你应该意识到问题在哪里了。

他只测了尾气中直接排放出的PM,这确实非常少。而尾气中污染排放的大头儿,并不是直接排放出的颗粒物,而是即将发生二次反应的NOx和HC。

2.小车对PM2.5的贡献有多少?

以现有的源解析技术,我们没办法把PM2.5的来源细分到这个程度。

但我们可以根据排放源做个初步估算。

根据环保部公布的《机动车管理年报2016》,小型载客车(以下简称小车)对PM、NOx、HC的贡献分别占机动车的:5.1%,10.1%,41.3%。

需要注意的是,“二次反应”的过程非常复杂,NOx、HC向二次颗粒物的转化,并非线性关系,不是说乘个系数就能得到二次颗粒物的比例,所以迄今为止还算不出一个具体的数值,只能依照上述数据做个大概估算——应该在25%-50%之间。

然后他得出结论:开车是搞环保,吸进去的是脏空气,排出来的尾气更清洁。

如果当时你还觉得颇有点道理的话,看到这里你应该意识到问题在哪里了。

他只测了尾气中直接排放出的PM,这确实非常少。而尾气中污染排放的大头儿,并不是直接排放出的颗粒物,而是即将发生二次反应的NOx和HC。

2.小车对PM2.5的贡献有多少?

以现有的源解析技术,我们没办法把PM2.5的来源细分到这个程度。

但我们可以根据排放源做个初步估算。

根据环保部公布的《机动车管理年报2016》,小型载客车(以下简称小车)对PM、NOx、HC的贡献分别占机动车的:5.1%,10.1%,41.3%。

需要注意的是,“二次反应”的过程非常复杂,NOx、HC向二次颗粒物的转化,并非线性关系,不是说乘个系数就能得到二次颗粒物的比例,所以迄今为止还算不出一个具体的数值,只能依照上述数据做个大概估算——应该在25%-50%之间。

机动车贡献PM2.5中的小车占比示意图

而机动车对PM2.5的贡献为20-30%,也就是说,小车对PM2.5的贡献,应该在5-15%之间。

这个数字并不高,如果独立出来看的话,在北京PM2.5来源中,大概也就排个第四、第五位吧。

请注意:正如前述,限于目前的技术手段,这只是个非常宽泛的估值。大家期待的更精确的来源比例,还有待于源解析技术的继续发展和探究。

注:前段时间,有人在网上算小车对PM2.5的贡献,用机动车占PM2.5的20+%,乘上小车占机动车PM排放的5.1%,得出小车对PM2.5的贡献只有大概1%!

现在大家也不难看出问题在哪儿。这种算法的错误就在于没有“二次反应”,他算出来的其实只是小车直排对PM2.5的贡献,而完全忽略了更大比例的二次颗粒物。

小车对PM2.5的贡献虽然很低,但也绝不可能低到1%这个程度。

3.不同排放标准的车辆对PM2.5的贡献有多少?

不同排放标准的车辆的污染物排放分担率*2如下:

机动车贡献PM2.5中的小车占比示意图

而机动车对PM2.5的贡献为20-30%,也就是说,小车对PM2.5的贡献,应该在5-15%之间。

这个数字并不高,如果独立出来看的话,在北京PM2.5来源中,大概也就排个第四、第五位吧。

请注意:正如前述,限于目前的技术手段,这只是个非常宽泛的估值。大家期待的更精确的来源比例,还有待于源解析技术的继续发展和探究。

注:前段时间,有人在网上算小车对PM2.5的贡献,用机动车占PM2.5的20+%,乘上小车占机动车PM排放的5.1%,得出小车对PM2.5的贡献只有大概1%!

现在大家也不难看出问题在哪儿。这种算法的错误就在于没有“二次反应”,他算出来的其实只是小车直排对PM2.5的贡献,而完全忽略了更大比例的二次颗粒物。

小车对PM2.5的贡献虽然很低,但也绝不可能低到1%这个程度。

3.不同排放标准的车辆对PM2.5的贡献有多少?

不同排放标准的车辆的污染物排放分担率*2如下:

结合2015年《北京市环境状况公报》,北京市不同排放标准车辆的保有量如下:

结合2015年《北京市环境状况公报》,北京市不同排放标准车辆的保有量如下:

如果我们把国1、2、3归为一类,把国4、5归为另一类,会发现:在北京,【国123】直接排放的PM是【国45】的66倍多,排放出的NOx是15倍多,HC是近9倍!

如下:

如果我们把国1、2、3归为一类,把国4、5归为另一类,会发现:在北京,【国123】直接排放的PM是【国45】的66倍多,排放出的NOx是15倍多,HC是近9倍!

如下:

按照这个来进一步估算,【国123】对PM2.5的贡献,至少比【国45】高出10倍以上。

【国123】以其不及【国45】三分之一的数量,却贡献了至少10倍以上的PM2.5。

这种情况下,把这些车辆笼统混在一起,平时按尾号来限行、重污染预警时也按尾号来单双号限行,这公平吗?

有人在讨论时,以私家车为一类,我认为这种分法依然含混。

北京市的机动车里,虽然国4、国5占了近80%,但国3还有12%呢,其它城市可能更多。

而且,国3现有的污染排放分担率并不低,如上图可见,其中PM直排占机动车的27.3%,HC占27.9%,NOx最高,占到42.3%,这是不能被忽视的。

你说把一个开国5标准的车主,和一个开国3标准的车主,按照同一标准限行,仅仅因为两者身份都是“私家车主”?这同样是不公平的。

因此,正如我在过去也多次明确表示的:反对一刀切的限行政策,应该按不同排放标准来划分级别。

话题延伸:

治理雾霾,并不是一个单一的科学问题,而是科学问题+管理问题+经济问题。

科学上,我们需要找出PM2.5的来源,而且对来源的划分得越细越好。现在我们已经知道,北京的机动车总体上贡献了20-30%的PM2.5,这里面有相当大额比例来自于二次反应生成的二次颗粒物。

当然,现有的源解析技术还非常有限,有时需要结合源清单进行估算,这会带来一定误差。但对于治理思路而言,现有结论已经具备了比较确定的方向性指导。

但需要强调的是,一项公共政策的制定,需要始于科学判断,但不应止于科学判断。

不能说,既然科学都已经认定机动车有20-30%的贡献了,那来个一刀切,削一半,不就少掉10-15%的PM2.5了吗?

这虽然也会有用,但这样的措施,无疑是粗暴的;而这样的政策设计,至少是懒惰的。

当然,精细化的政策设计,会带来成本上升的问题。

比如说,如果我们要按不同排放标准来限行,前期肯定要做大量的统计排查、成本与收益核算、具体条款设计等。还会涉及到如何监管的问题:单双号限行当然查起来相对容易,而如果按排量分类的话,稽查成本会大大提升。

难度确实增加了,成本确实上升了,但是否意味着这些代价毫无意义?

参考国外其它城市的分类办法。

比如伦敦,设立了“低排放区域”,只有达到一定排放标准的车辆才能免费进入,超标车进入的话要额外收费。

再比如德国,一些城市,根据汽车排放情况分类,贴上不同颜色的环保贴,不同颜色的车可以进入不同区域,如果高排放的车进入低排放区域,将被处以40欧的罚款。

这些按排量分类限制的方法,一方面更符合大众“谁污染、谁受限”的认知;另一方面还有个好处,就是间接敦促车主更换为低排放的车,安装更高效的过滤设备,总体上降低排放到大气中的污染物。

而一刀切的限行方法,就没有这个激励作用。反正是按尾号限,大可不必去在乎排放了多少污染,尤其对于很多拥有两辆车的家庭来说,换着开就行了。

另外,对于公共政策而言,还要考虑公众接受度,毕竟你的政策要向公众推行,不应设计太让人反感的方案。

同样的道理,在其它限排政策上也一样。

现在某些治霾措施的简单粗暴,不仅表现在 机动车的 “一刀切”限行上。

前段时间有人说西安某大学对重污染的应急预案,说是为了做好减排工作,在特定时段和某些区域,实行低温供暖。该校学生跟我说,暖气在白天几乎没温度,晚上温热。

按照这个来进一步估算,【国123】对PM2.5的贡献,至少比【国45】高出10倍以上。

【国123】以其不及【国45】三分之一的数量,却贡献了至少10倍以上的PM2.5。

这种情况下,把这些车辆笼统混在一起,平时按尾号来限行、重污染预警时也按尾号来单双号限行,这公平吗?

有人在讨论时,以私家车为一类,我认为这种分法依然含混。

北京市的机动车里,虽然国4、国5占了近80%,但国3还有12%呢,其它城市可能更多。

而且,国3现有的污染排放分担率并不低,如上图可见,其中PM直排占机动车的27.3%,HC占27.9%,NOx最高,占到42.3%,这是不能被忽视的。

你说把一个开国5标准的车主,和一个开国3标准的车主,按照同一标准限行,仅仅因为两者身份都是“私家车主”?这同样是不公平的。

因此,正如我在过去也多次明确表示的:反对一刀切的限行政策,应该按不同排放标准来划分级别。

话题延伸:

治理雾霾,并不是一个单一的科学问题,而是科学问题+管理问题+经济问题。

科学上,我们需要找出PM2.5的来源,而且对来源的划分得越细越好。现在我们已经知道,北京的机动车总体上贡献了20-30%的PM2.5,这里面有相当大额比例来自于二次反应生成的二次颗粒物。

当然,现有的源解析技术还非常有限,有时需要结合源清单进行估算,这会带来一定误差。但对于治理思路而言,现有结论已经具备了比较确定的方向性指导。

但需要强调的是,一项公共政策的制定,需要始于科学判断,但不应止于科学判断。

不能说,既然科学都已经认定机动车有20-30%的贡献了,那来个一刀切,削一半,不就少掉10-15%的PM2.5了吗?

这虽然也会有用,但这样的措施,无疑是粗暴的;而这样的政策设计,至少是懒惰的。

当然,精细化的政策设计,会带来成本上升的问题。

比如说,如果我们要按不同排放标准来限行,前期肯定要做大量的统计排查、成本与收益核算、具体条款设计等。还会涉及到如何监管的问题:单双号限行当然查起来相对容易,而如果按排量分类的话,稽查成本会大大提升。

难度确实增加了,成本确实上升了,但是否意味着这些代价毫无意义?

参考国外其它城市的分类办法。

比如伦敦,设立了“低排放区域”,只有达到一定排放标准的车辆才能免费进入,超标车进入的话要额外收费。

再比如德国,一些城市,根据汽车排放情况分类,贴上不同颜色的环保贴,不同颜色的车可以进入不同区域,如果高排放的车进入低排放区域,将被处以40欧的罚款。

这些按排量分类限制的方法,一方面更符合大众“谁污染、谁受限”的认知;另一方面还有个好处,就是间接敦促车主更换为低排放的车,安装更高效的过滤设备,总体上降低排放到大气中的污染物。

而一刀切的限行方法,就没有这个激励作用。反正是按尾号限,大可不必去在乎排放了多少污染,尤其对于很多拥有两辆车的家庭来说,换着开就行了。

另外,对于公共政策而言,还要考虑公众接受度,毕竟你的政策要向公众推行,不应设计太让人反感的方案。

同样的道理,在其它限排政策上也一样。

现在某些治霾措施的简单粗暴,不仅表现在 机动车的 “一刀切”限行上。

前段时间有人说西安某大学对重污染的应急预案,说是为了做好减排工作,在特定时段和某些区域,实行低温供暖。该校学生跟我说,暖气在白天几乎没温度,晚上温热。

这可以说是燃煤版的“一刀切”。

燃煤在冬季采暖期确实是个污染大项,对西安PM2.5的贡献应该在30%以上,但这也应该细分:在我国,散煤只占煤炭消费的10%不到,却贡献了燃煤中50%的大气污染。

想要降低燃煤排放,到底是应该尽可能采用优质燃煤,还是把供暖这样的基础生活保障直接削掉?

还有河北某县,在重霾期间,要求早点摊和饭店停业。

在整个河北的PM2.5来源中,餐饮只占8%,这其中一个县的早点摊和饭店能占多大比例?

这道理应该这么说:一些来自于小摊和饭店的油烟,常年不加过滤地大量排放,虽然对整个城市的PM2.5贡献非常小,但会极大影响周围小范围内的空气状况。近距离居住的居民,被迫承受高出城市平均状态的污染物浓度。本来河北的空气质量就全国倒数,楼下再白天来个早点摊、晚上来个烧烤摊,倒霉催的附近居民,等于一家伙搬到了新德里。

为了这些居民的身体健康和居住环境,治理小摊和饭店的油烟排放当然无可厚非,而且早就应该治理。但你平常置之不理,等到预警时,打着治理雾霾的旗号猛来一波,真不怪人反感你。

现在,政府迫于治霾压力,匆忙上阵了一些措施,有的在收效上没有经过严谨的科学核算,有的在具体的条款上简单粗暴。

因此,来自民间的反馈非常必要。

正如《洛杉矶雾霾启示录》中所写:在洛杉矶长达60多年的抗霾史中,如果回过头去看,你会发现普通民众对这项事业的推动。

不过我要声明一点:我上面的所有讨论,前提是在科学结论的基础上。

美国规定的PM2.5浓度日均上限是35μg/m3,日均超过50μg/m3就大惊失色。但在京津冀和我国一些主要城市,大家已经在日均100+μg/m3中泰然处之。

在雾霾笼罩之下,每个人都在承受着健康风险;而任何一种限排政策,最终都会多多少少地给某个群体造成不便,或者付出经济代价。

以北京市为例,机动车总体贡献了20-30%的PM2.5,但其中【国123】的数量只有【国45】的三分之一不到,对PM2.5的贡献却是后者的10倍以上。这种前提下,仅用尾号进行限行是非常粗暴和懒惰的。我们需要对不同排放标准的车辆做出区分,限排应该精细化操作。

公共政策的设计是一门精妙的学问。治理雾霾不仅要立足于科学,同时也需要综合考量成本收益比和公众接受度等方面。不仅对机动车如此,对燃煤、工业等污染来源的其它大项,也是同理。

对PM2.5进行源解析、研究反应过程、找到科学结论,这很难;但更难的是,在各方利益的博弈中,寻求一套在成本、效率和群众接受度上,达到三方平衡的公共政策。

*1:中科院《大气灰霾追因与控制》专项报告与环保部公布的《机动车管理年报2016》等数据综合

*2:《机动车管理年报2016》

(原文发自于中国科学院大气物理研究所李汀的个人微信公众号“大脸撑在小胸”(dlczxx),澎湃新闻(www.thepaper.cn)经李汀授权转载。李汀的个人微博ID:大脸撑在小胸)

这可以说是燃煤版的“一刀切”。

燃煤在冬季采暖期确实是个污染大项,对西安PM2.5的贡献应该在30%以上,但这也应该细分:在我国,散煤只占煤炭消费的10%不到,却贡献了燃煤中50%的大气污染。

想要降低燃煤排放,到底是应该尽可能采用优质燃煤,还是把供暖这样的基础生活保障直接削掉?

还有河北某县,在重霾期间,要求早点摊和饭店停业。

在整个河北的PM2.5来源中,餐饮只占8%,这其中一个县的早点摊和饭店能占多大比例?

这道理应该这么说:一些来自于小摊和饭店的油烟,常年不加过滤地大量排放,虽然对整个城市的PM2.5贡献非常小,但会极大影响周围小范围内的空气状况。近距离居住的居民,被迫承受高出城市平均状态的污染物浓度。本来河北的空气质量就全国倒数,楼下再白天来个早点摊、晚上来个烧烤摊,倒霉催的附近居民,等于一家伙搬到了新德里。

为了这些居民的身体健康和居住环境,治理小摊和饭店的油烟排放当然无可厚非,而且早就应该治理。但你平常置之不理,等到预警时,打着治理雾霾的旗号猛来一波,真不怪人反感你。

现在,政府迫于治霾压力,匆忙上阵了一些措施,有的在收效上没有经过严谨的科学核算,有的在具体的条款上简单粗暴。

因此,来自民间的反馈非常必要。

正如《洛杉矶雾霾启示录》中所写:在洛杉矶长达60多年的抗霾史中,如果回过头去看,你会发现普通民众对这项事业的推动。

不过我要声明一点:我上面的所有讨论,前提是在科学结论的基础上。

美国规定的PM2.5浓度日均上限是35μg/m3,日均超过50μg/m3就大惊失色。但在京津冀和我国一些主要城市,大家已经在日均100+μg/m3中泰然处之。

在雾霾笼罩之下,每个人都在承受着健康风险;而任何一种限排政策,最终都会多多少少地给某个群体造成不便,或者付出经济代价。

以北京市为例,机动车总体贡献了20-30%的PM2.5,但其中【国123】的数量只有【国45】的三分之一不到,对PM2.5的贡献却是后者的10倍以上。这种前提下,仅用尾号进行限行是非常粗暴和懒惰的。我们需要对不同排放标准的车辆做出区分,限排应该精细化操作。

公共政策的设计是一门精妙的学问。治理雾霾不仅要立足于科学,同时也需要综合考量成本收益比和公众接受度等方面。不仅对机动车如此,对燃煤、工业等污染来源的其它大项,也是同理。

对PM2.5进行源解析、研究反应过程、找到科学结论,这很难;但更难的是,在各方利益的博弈中,寻求一套在成本、效率和群众接受度上,达到三方平衡的公共政策。

*1:中科院《大气灰霾追因与控制》专项报告与环保部公布的《机动车管理年报2016》等数据综合

*2:《机动车管理年报2016》

(原文发自于中国科学院大气物理研究所李汀的个人微信公众号“大脸撑在小胸”(dlczxx),澎湃新闻(www.thepaper.cn)经李汀授权转载。李汀的个人微博ID:大脸撑在小胸) 版权说明:

1.版权归本网站或原作者所有;

2.未经本网或原作者允许不得转载本文内容,否则将视为侵权;

3.转载或者引用本文内容请注明来源及原作者;

4.对于不遵守此声明或者其他违法使用本文内容者,本人依法保留追究权等。