一、共享汽车对汽车销量的巨大“吞噬”潜力已经使车企不得不关注

编者按:本文来自2030出行研究室,作者:Walt,未来汽车日报经授权转载。

车市还会更糟吗?

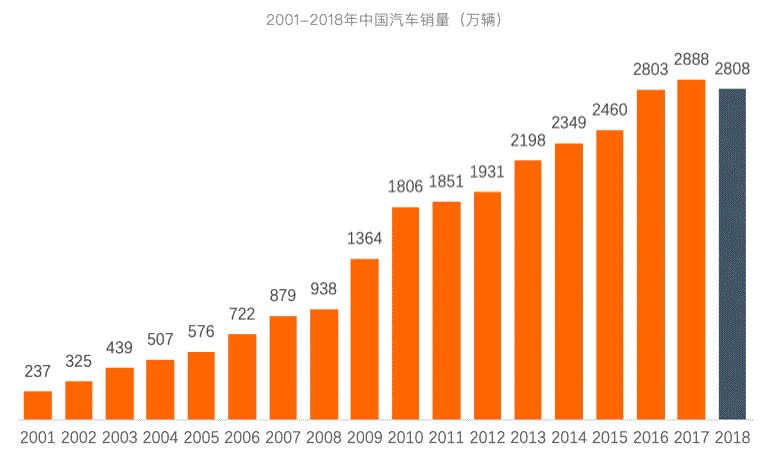

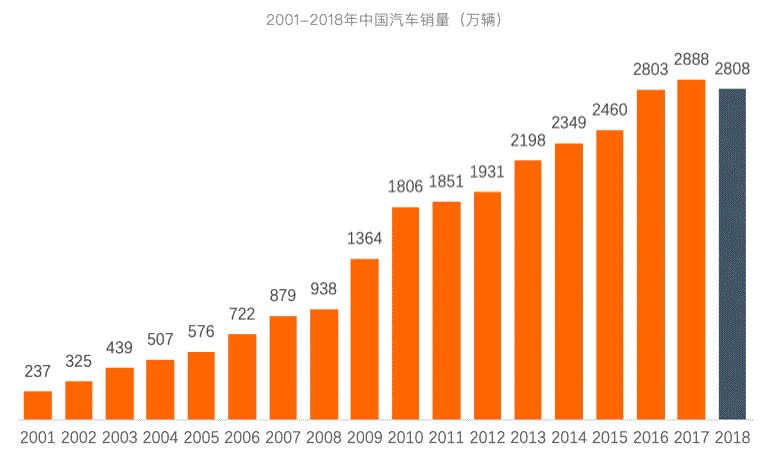

2018年下半年以来,全球汽车行业进入寒冬的现实早已不是新闻。尽管如此,进入2019年之后,惨淡的销售数字与不断的裁员消息依然触目惊心。

关于车市的未来,我们认为,中国车市已经从以增量为主的市场,进入以存量更替为主的市场,在2018-2019年乘用车销量急转直下以后,再难有过去28年的强劲增长势头。即使2020年车市出现反弹,其增长曲线也将趋近平缓,并将在未来15-20年内某个时间点,受科技与出行方式的变革影响,出现结构性下滑。

大趋势下总有小趋势

然而,我们也在“寒冬”大趋势下寻找到了“嫩芽”小趋势。在整体车市萎靡不振的环境下,各产业巨头和资本市场却大举杀入出行市场,争相布局未来出行服务。乱局中,“共享出行定制汽车”(以下简称“共享汽车”)这个概念逐渐浮出了水面。

车企与出行公司为何不约而同地启动了“共享出行定制汽车”这一概念?各个玩家在这方面的策略又有何不同?这要从共享出行在汽车销售市场上投射出的巨大阴影说起。

随着Uber与滴滴们在全球的兴起,共享出行这只“巨兽”已然破壳而出,并疯狂生长。不管是大众、丰田们,还是特斯拉们,甚至是谷歌们,都将目光投向了它,观察它,研究它。虽然它现在还很“弱小”,但它拥有的成长潜力足以让整个汽车市场心生寒意,“细思极恐”。

今天的一粒种子,明天的一片森林

滴滴副总裁杨峻曾大胆预测,到2040年,全球共享汽车的保有量将超过私家车。2018年,中国的小型载客汽车保有量突破2亿辆,但中国的共享汽车(这里按全职网约车+分时租赁车辆计算,不包括出租车与长短租汽车)不到100万辆,不足全量的0.5%。这个占比数字在全球范围内只会更小。

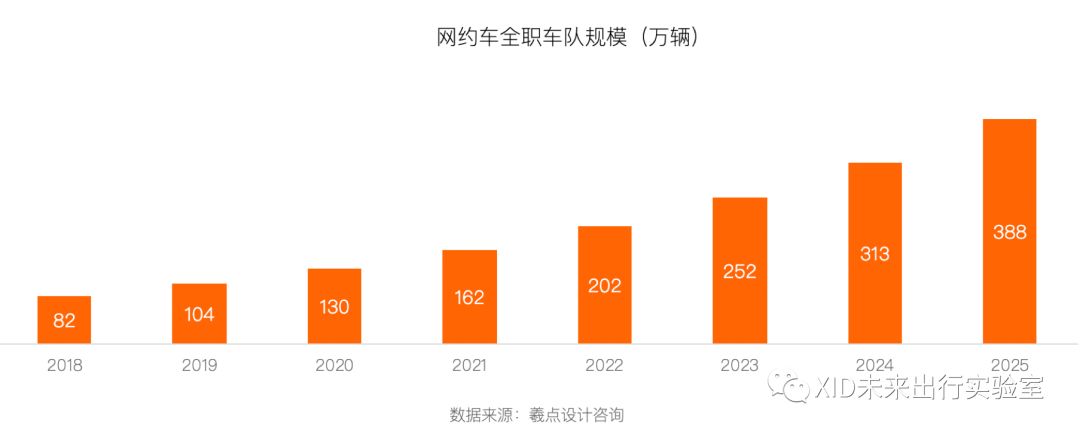

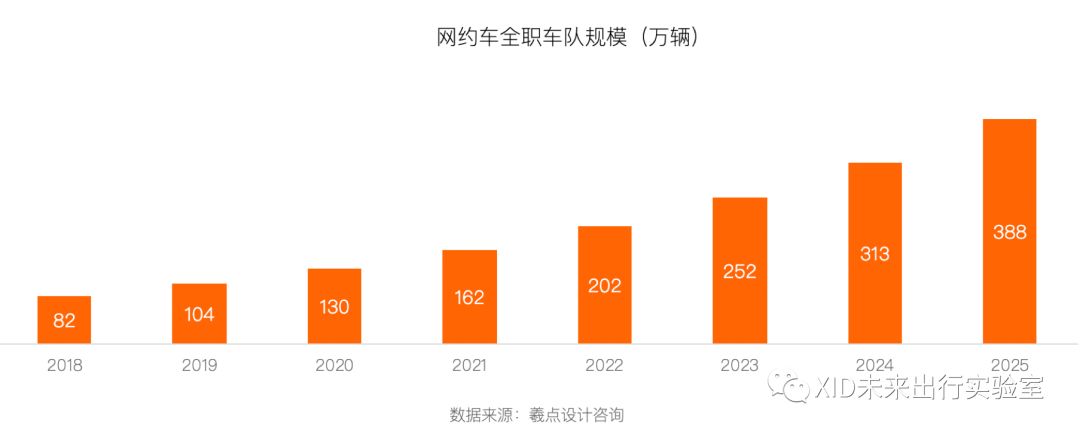

尽管基数很小,但共享汽车市场的增长飞快。XID根据中国共享出行市场的数据预测,中国的共享汽车未来10年的

“基本”

年增长率将达到30%左右,并可能受到无人驾驶商用化的“爆炸式增长”催化。

关于车市的未来,我们认为,中国车市已经从以增量为主的市场,进入以存量更替为主的市场,在2018-2019年乘用车销量急转直下以后,再难有过去28年的强劲增长势头。即使2020年车市出现反弹,其增长曲线也将趋近平缓,并将在未来15-20年内某个时间点,受科技与出行方式的变革影响,出现结构性下滑。

大趋势下总有小趋势

然而,我们也在“寒冬”大趋势下寻找到了“嫩芽”小趋势。在整体车市萎靡不振的环境下,各产业巨头和资本市场却大举杀入出行市场,争相布局未来出行服务。乱局中,“共享出行定制汽车”(以下简称“共享汽车”)这个概念逐渐浮出了水面。

车企与出行公司为何不约而同地启动了“共享出行定制汽车”这一概念?各个玩家在这方面的策略又有何不同?这要从共享出行在汽车销售市场上投射出的巨大阴影说起。

随着Uber与滴滴们在全球的兴起,共享出行这只“巨兽”已然破壳而出,并疯狂生长。不管是大众、丰田们,还是特斯拉们,甚至是谷歌们,都将目光投向了它,观察它,研究它。虽然它现在还很“弱小”,但它拥有的成长潜力足以让整个汽车市场心生寒意,“细思极恐”。

今天的一粒种子,明天的一片森林

滴滴副总裁杨峻曾大胆预测,到2040年,全球共享汽车的保有量将超过私家车。2018年,中国的小型载客汽车保有量突破2亿辆,但中国的共享汽车(这里按全职网约车+分时租赁车辆计算,不包括出租车与长短租汽车)不到100万辆,不足全量的0.5%。这个占比数字在全球范围内只会更小。

尽管基数很小,但共享汽车市场的增长飞快。XID根据中国共享出行市场的数据预测,中国的共享汽车未来10年的

“基本”

年增长率将达到30%左右,并可能受到无人驾驶商用化的“爆炸式增长”催化。

不仅增长迅速,而且会成倍吞噬私家车市场

共享出行对私家车的替代,会从那些纯粹代步工具类汽车开始。这一类别的汽车,正是汽车销量的主力军。我们看一下国内2019年6月最畅销的Top 10车型,基本都是入门低价小轿车/紧凑SUV。用户对这些车既没有功能上的特殊需求,也很难有精神上的羁绊,替换成本很低(相反,像保时捷、劳斯莱斯或者牧马人被共享汽车替换掉的可能性则要小很多)。

不仅增长迅速,而且会成倍吞噬私家车市场

共享出行对私家车的替代,会从那些纯粹代步工具类汽车开始。这一类别的汽车,正是汽车销量的主力军。我们看一下国内2019年6月最畅销的Top 10车型,基本都是入门低价小轿车/紧凑SUV。用户对这些车既没有功能上的特殊需求,也很难有精神上的羁绊,替换成本很低(相反,像保时捷、劳斯莱斯或者牧马人被共享汽车替换掉的可能性则要小很多)。

更恐怖的是,每增加一辆共享汽车,其替代的不止是一辆私家车。一辆共享汽车的运力是一辆私家车的10-20倍(全职共享汽车每天可接20-30单,私家车平均每天出行不到2次),也就是说在运力需求总量不变的情况下,每多增加一辆共享汽车可以减少10-20辆私家车需求。

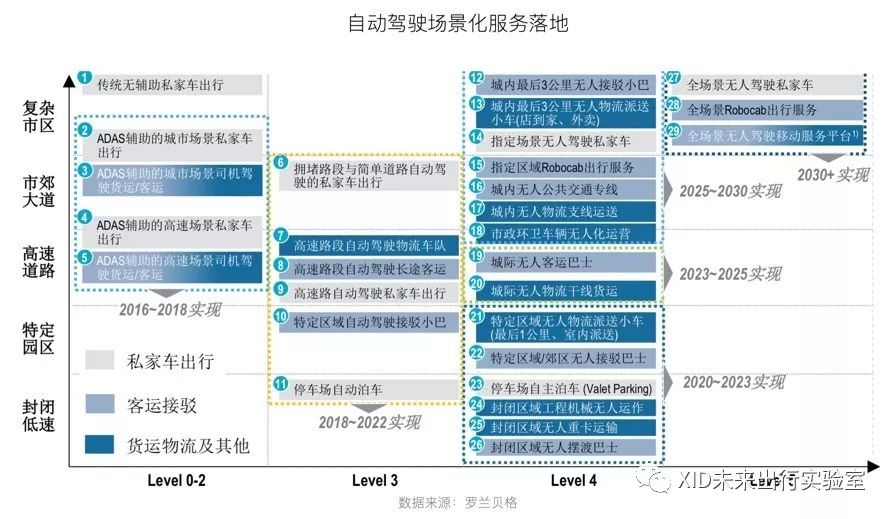

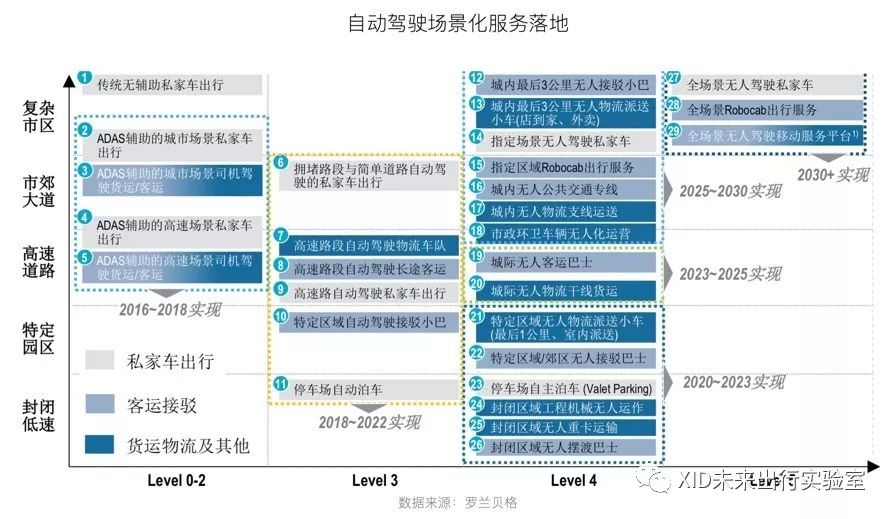

目前仍是潜伏期,3-10年内可能爆发

我们预计2022年无人驾驶车将陆续开始商业化的探索,最先落地的场景之一就是共享出行市场。目前网约车每公里总成本中,司机成本可以占到40%-50%,无人驾驶将会从本质上改变共享出行的成本结构,让人们的出行成本大大降低,让购买一辆私家车成为一件非常不划算的事情。

此外,无人驾驶的高可控性与更优算法会促使“拼车”更加普遍。XID在一项未来技术趋势研究报告中分析指出,预计到2030年,“无人驾驶商用化+拼车效率的提高”可以使共享出行的成本降低一半以上。届时,不要说私家车市场,就连公共交通领域都将受到共享汽车的巨大冲击(想象一下网约车价格减半后有多少人会放弃乘坐地铁上下班)。

更恐怖的是,每增加一辆共享汽车,其替代的不止是一辆私家车。一辆共享汽车的运力是一辆私家车的10-20倍(全职共享汽车每天可接20-30单,私家车平均每天出行不到2次),也就是说在运力需求总量不变的情况下,每多增加一辆共享汽车可以减少10-20辆私家车需求。

目前仍是潜伏期,3-10年内可能爆发

我们预计2022年无人驾驶车将陆续开始商业化的探索,最先落地的场景之一就是共享出行市场。目前网约车每公里总成本中,司机成本可以占到40%-50%,无人驾驶将会从本质上改变共享出行的成本结构,让人们的出行成本大大降低,让购买一辆私家车成为一件非常不划算的事情。

此外,无人驾驶的高可控性与更优算法会促使“拼车”更加普遍。XID在一项未来技术趋势研究报告中分析指出,预计到2030年,“无人驾驶商用化+拼车效率的提高”可以使共享出行的成本降低一半以上。届时,不要说私家车市场,就连公共交通领域都将受到共享汽车的巨大冲击(想象一下网约车价格减半后有多少人会放弃乘坐地铁上下班)。

这样一个市场,对于车企来说,你不跳进来玩,早晚会被它玩死。

既然车越来越难卖,而共享出行越来越流行,那么车企何不“自产自销”,组建出行服务车队赚钱呢?没错,这也是各大车企当下热衷于做的事情,因为除了直接赚钱以外,这件事对车企实在是好处多多。

这样一个市场,对于车企来说,你不跳进来玩,早晚会被它玩死。

既然车越来越难卖,而共享出行越来越流行,那么车企何不“自产自销”,组建出行服务车队赚钱呢?没错,这也是各大车企当下热衷于做的事情,因为除了直接赚钱以外,这件事对车企实在是好处多多。

短期利益:解决销量问题

车企组建出行服务车队,最直接的好处就是有了一个可控的销量“出口”。对于月销不过一两千辆的造车新势力来说(蔚来汽车2019年1-6月平均月销量为1200多辆),一个每月可以采购几百辆新车的运营车队,无异于衣食父母。哪怕是年销量上百万辆的“大厂”,某些单一车型(尤其是新能源车型)的月销量也不过几千或几百辆,一个中大型运营车队的采购量足以拯救一款车。

问题是,车企把车卖给车队后,车队能否盈利呢?根据XID对中国网约车市场的数据研究,网约车市场是一个一直“供小于需”,且需求“深不见底”的市场。也就是说,在一个成熟的网约车平台上,只要投入足够多的车辆与司机,保证稳定的体验与对应的市场价格,就一定有市场需求。车企自建车队,将运力接入滴滴、美团、高德等聚合出行平台,就可以获得源源不断的订单与收入。

XID曾经对目前市场上的网约车租赁公司进行过广泛调研,网约车车队运营虽然利润较薄,但仍能盈利,比起分时租赁或者共享单车来,已经算得上是一门“好生意”。对于购车成本、金融成本与牌照获取成本更低的车企自营车队来说,只要运营效率不算太坏,车队运营收支平衡乃至盈利并不是遥不可及的事情。

降低用户体验新产品的门槛

对于那些“不怕货比三家,就怕没人尝试”的好产品来说,最好的销售办法就是把产品给到潜在消费者试用。中国的头部造车新势力大多精于产品,弱于渠道,且受制于消费者对做工品质的担心。自建车队并让用户们以很低的价格体验产品,恰恰是一种高效的市场营销策略。比如宝马就将旗下新锐电动车i3投入分时租赁市场,以获得更多的市场认知。

对于新兴事物,让消费者掏几十万元买回家,他们大概率会犹豫再三,但是花个几十块钱体验一下,大家的好奇心还是有的。当然,如果一个产品的产品力很差,这一招就会有反效果。

数据获取与产品迭代

每一个面向未来的车企,都将是大数据公司。但提到数据,隐私永远是一个绕不开的话题。运营车辆的所有权归属于运营者,且运营车内场景通常不被定义为隐私空间,因此无论从法规还是道德层面,获取用户在车内的行为以及司机的驾驶习惯等数据将会更加容易被接受。一旦围绕车辆形成以出行服务为核心的生态,那将为生态平台带来海量数据。而车企无疑是这些数据的最大价值拥有者。

同时,共享汽车的使用强度很大,行驶里程积累非常快速。私家车平均每年行驶里程不足1万公里,而共享汽车一年可以跑10万公里以上。同时,由于数据的可获取性,共享汽车的使用场景、工况信息等更易辨别,因此车辆各个零部件耐久性、质量以及用户体验等问题可以快速暴露并精准地反馈到车企,这将帮助车企获得通过大数据快速迭代产品的能力(这一直是车企羡慕互联网企业的一个点)。

出行服务生态的建立

共享场景天然比私家车场景更容易衍生出行生态服务需求——乘客不需要驾车,双手双眼与大脑被完全解放,在出行的几十分钟内,乘客确实存在更有效利用这段时间的需求。实际上,这与未来无人驾驶场景下的乘客需求很相似。

司机作为车辆的长期使用者,同样对加油/充电、维修、保养、清洁、后装产品等有着不同程度的需求。在过去,“前装”和“后装”两大市场被清晰地划分开来,但这一界限正逐渐模糊,后市场成为出行服务生态的重要组成部分。

对车企来说,共享汽车本身就是这个全新的生态网络中至关重要的价值节点,其下是3000家出行服务运营商和几家出行服务平台,其上则会构建以车机OS为基础的一整套服务生态,它有别于私家车市场以车辆售后和娱乐为主的生态服务,而是融合新零售,新媒体,新娱乐等为一体的更加多元的生态,有着更加丰富变现渠道。

这一点对于车企来说极具长期价值,也是车企真正从“汽车制造商”转型成为“出行服务商”的必由之路。一个汽车企业,如何能够像苹果一样,在销售iPhone赚取硬件利润之后,仍然能够持续通过软件与服务赚取利润?这是摆在任何有野心的车企掌门人面前的一道必答题。

车企陆续自建共享出行运营车队似乎有其道理,可是为什么还需要专为共享出行定制汽车呢?实际上,当车企预期运营车队将成长到一定规模时,定制化生产是车企自然而然的选择,其原因主要是以下四个方面:

重塑成本结构

这一点最容易理解,车企首先考虑到的往往是可以通过减配降低成本。但简单的降低配置将会影响用户体验,因此究竟配置应该降到什么程度?是否有其他优化成本的方法?共享出行成本结构应该如何计算?成本与体验之间如何平衡?这是车企很快遇到的问题,

而这些问题的解决方法,需要深度定制共享汽车方能解决。

重塑出行体验

车企当前拿私家车来做共享出行运营车,往往都有体验方面的问题,比如乘客座椅不够舒适,后排空间不足、车机系统不适用出行业务等。但是

共享汽车与私家车有着更深层次的属性差异。当用户不再拥有一辆车,而只是暂时使用一辆车时,用户对这辆车的需求产生了根本变化。XID曾经在共享汽车量产项目中负责产品定义与设计,我们发现,当以用户体验为驱动力去重新设计一辆共享出行汽车时,我们得到是一个全新的汽车“物种”。

重塑安全标准

安全作为体验的一个环节,在这里被单独列为一项,是因为安全对于共享出行这一商业形态极为重要。汽车公司绝不是安全领域的外行人,

但共享汽车的安全拥有更多维度,包括行车主被动安全、业务安全、资产安全、信息安全等。要实现更高层级的安全,必然意味着对车辆电子电器架构、内外饰设计方面更深度的定制。

打造服务生态

想象一辆共享汽车,可以将加油/充电、保养、维修等服务,像“派单”一样,指派给司机执行,而不需要司机费心规划。同时,车内提供零售、影音娱乐、按摩放松等各类服务,乘客可以按需消费。还可以根据当前地理位置/出行目的地及用户画像,向用户推送诸如餐厅点评信息、商场优惠券、影院预告片、游戏试玩、机场航班情况等对用户可能有价值的信息。甚至脑洞再大一点,汽车本身可以成为众多非出行类的服务载体,满足用户购物、娱乐、餐饮、休息、办公等多方面的需求。

这些想象距离我们并不遥远,实现它们并不需要高深的技术突破,而需要汽车领域真正能够把产品与运营打通的团队。事实上,我们观察到有不少初创公司已经在共享汽车座舱内尝试新零售、影音娱乐、车身投影广告等创新商业模式,其中有一些已经实现了不错的盈利。通过与这些公司创始团队的深度访谈,并初步了解其业务数据,我们发现这些创新商业模式的优化潜力很大,而优化的核心便是“定制车”——通过车辆定制,提供更好的软硬件体验与数据运营闭环——这才是未来出行服务生态应该有的模样。

短期利益:解决销量问题

车企组建出行服务车队,最直接的好处就是有了一个可控的销量“出口”。对于月销不过一两千辆的造车新势力来说(蔚来汽车2019年1-6月平均月销量为1200多辆),一个每月可以采购几百辆新车的运营车队,无异于衣食父母。哪怕是年销量上百万辆的“大厂”,某些单一车型(尤其是新能源车型)的月销量也不过几千或几百辆,一个中大型运营车队的采购量足以拯救一款车。

问题是,车企把车卖给车队后,车队能否盈利呢?根据XID对中国网约车市场的数据研究,网约车市场是一个一直“供小于需”,且需求“深不见底”的市场。也就是说,在一个成熟的网约车平台上,只要投入足够多的车辆与司机,保证稳定的体验与对应的市场价格,就一定有市场需求。车企自建车队,将运力接入滴滴、美团、高德等聚合出行平台,就可以获得源源不断的订单与收入。

XID曾经对目前市场上的网约车租赁公司进行过广泛调研,网约车车队运营虽然利润较薄,但仍能盈利,比起分时租赁或者共享单车来,已经算得上是一门“好生意”。对于购车成本、金融成本与牌照获取成本更低的车企自营车队来说,只要运营效率不算太坏,车队运营收支平衡乃至盈利并不是遥不可及的事情。

降低用户体验新产品的门槛

对于那些“不怕货比三家,就怕没人尝试”的好产品来说,最好的销售办法就是把产品给到潜在消费者试用。中国的头部造车新势力大多精于产品,弱于渠道,且受制于消费者对做工品质的担心。自建车队并让用户们以很低的价格体验产品,恰恰是一种高效的市场营销策略。比如宝马就将旗下新锐电动车i3投入分时租赁市场,以获得更多的市场认知。

对于新兴事物,让消费者掏几十万元买回家,他们大概率会犹豫再三,但是花个几十块钱体验一下,大家的好奇心还是有的。当然,如果一个产品的产品力很差,这一招就会有反效果。

数据获取与产品迭代

每一个面向未来的车企,都将是大数据公司。但提到数据,隐私永远是一个绕不开的话题。运营车辆的所有权归属于运营者,且运营车内场景通常不被定义为隐私空间,因此无论从法规还是道德层面,获取用户在车内的行为以及司机的驾驶习惯等数据将会更加容易被接受。一旦围绕车辆形成以出行服务为核心的生态,那将为生态平台带来海量数据。而车企无疑是这些数据的最大价值拥有者。

同时,共享汽车的使用强度很大,行驶里程积累非常快速。私家车平均每年行驶里程不足1万公里,而共享汽车一年可以跑10万公里以上。同时,由于数据的可获取性,共享汽车的使用场景、工况信息等更易辨别,因此车辆各个零部件耐久性、质量以及用户体验等问题可以快速暴露并精准地反馈到车企,这将帮助车企获得通过大数据快速迭代产品的能力(这一直是车企羡慕互联网企业的一个点)。

出行服务生态的建立

共享场景天然比私家车场景更容易衍生出行生态服务需求——乘客不需要驾车,双手双眼与大脑被完全解放,在出行的几十分钟内,乘客确实存在更有效利用这段时间的需求。实际上,这与未来无人驾驶场景下的乘客需求很相似。

司机作为车辆的长期使用者,同样对加油/充电、维修、保养、清洁、后装产品等有着不同程度的需求。在过去,“前装”和“后装”两大市场被清晰地划分开来,但这一界限正逐渐模糊,后市场成为出行服务生态的重要组成部分。

对车企来说,共享汽车本身就是这个全新的生态网络中至关重要的价值节点,其下是3000家出行服务运营商和几家出行服务平台,其上则会构建以车机OS为基础的一整套服务生态,它有别于私家车市场以车辆售后和娱乐为主的生态服务,而是融合新零售,新媒体,新娱乐等为一体的更加多元的生态,有着更加丰富变现渠道。

这一点对于车企来说极具长期价值,也是车企真正从“汽车制造商”转型成为“出行服务商”的必由之路。一个汽车企业,如何能够像苹果一样,在销售iPhone赚取硬件利润之后,仍然能够持续通过软件与服务赚取利润?这是摆在任何有野心的车企掌门人面前的一道必答题。

车企陆续自建共享出行运营车队似乎有其道理,可是为什么还需要专为共享出行定制汽车呢?实际上,当车企预期运营车队将成长到一定规模时,定制化生产是车企自然而然的选择,其原因主要是以下四个方面:

重塑成本结构

这一点最容易理解,车企首先考虑到的往往是可以通过减配降低成本。但简单的降低配置将会影响用户体验,因此究竟配置应该降到什么程度?是否有其他优化成本的方法?共享出行成本结构应该如何计算?成本与体验之间如何平衡?这是车企很快遇到的问题,

而这些问题的解决方法,需要深度定制共享汽车方能解决。

重塑出行体验

车企当前拿私家车来做共享出行运营车,往往都有体验方面的问题,比如乘客座椅不够舒适,后排空间不足、车机系统不适用出行业务等。但是

共享汽车与私家车有着更深层次的属性差异。当用户不再拥有一辆车,而只是暂时使用一辆车时,用户对这辆车的需求产生了根本变化。XID曾经在共享汽车量产项目中负责产品定义与设计,我们发现,当以用户体验为驱动力去重新设计一辆共享出行汽车时,我们得到是一个全新的汽车“物种”。

重塑安全标准

安全作为体验的一个环节,在这里被单独列为一项,是因为安全对于共享出行这一商业形态极为重要。汽车公司绝不是安全领域的外行人,

但共享汽车的安全拥有更多维度,包括行车主被动安全、业务安全、资产安全、信息安全等。要实现更高层级的安全,必然意味着对车辆电子电器架构、内外饰设计方面更深度的定制。

打造服务生态

想象一辆共享汽车,可以将加油/充电、保养、维修等服务,像“派单”一样,指派给司机执行,而不需要司机费心规划。同时,车内提供零售、影音娱乐、按摩放松等各类服务,乘客可以按需消费。还可以根据当前地理位置/出行目的地及用户画像,向用户推送诸如餐厅点评信息、商场优惠券、影院预告片、游戏试玩、机场航班情况等对用户可能有价值的信息。甚至脑洞再大一点,汽车本身可以成为众多非出行类的服务载体,满足用户购物、娱乐、餐饮、休息、办公等多方面的需求。

这些想象距离我们并不遥远,实现它们并不需要高深的技术突破,而需要汽车领域真正能够把产品与运营打通的团队。事实上,我们观察到有不少初创公司已经在共享汽车座舱内尝试新零售、影音娱乐、车身投影广告等创新商业模式,其中有一些已经实现了不错的盈利。通过与这些公司创始团队的深度访谈,并初步了解其业务数据,我们发现这些创新商业模式的优化潜力很大,而优化的核心便是“定制车”——通过车辆定制,提供更好的软硬件体验与数据运营闭环——这才是未来出行服务生态应该有的模样。

各家车企对共享出行定制车的思路与策略确有不同。根据XID实际接触国内外车企与出行公司的一手信息,目前已经推出或正在研发中的“共享汽车”分为以下几类:

第1类:将现有私家车产品进行减配,并加上醒目的外饰涂装。

第2类:除第1点以外,对现有私家车的车联网系统进行少量定制,对部分车辆易损件进行特别设计。

第3类:在设计之初就考虑车辆的私有、共享两种使用场景,并专为共享出行场景定义一种配置,其相应的配置清单、外观、内饰、动力系统、车联网系统都会有不同程度的定制化设计。

第4类:完全为共享出行场景开发一款全新车型,包括全新的外观、内饰、车机系统、电子电器架构等,该车型将不再适用私人用车场景。

其中第1、2类共享汽车定制化不深,目前市场上大量存在这两类运营车辆(实际上大部分出租车采用的就是第1类“定制”);第3类共享汽车已经有着整车层面的正向开发定制,目前虽然市面上还很少看到(仅有最新款BYD E5和吉利几何A运营款算是),但大多数出行领域已有布局的车企,实际均已启动这类车型的开发,在未来2-5年将会陆续发布;第4类定制化最深,也最为激进,目前来看仅有滴滴以及与滴滴深度合作的车企,押注这一类创新车型。

XID认为,四种不同深度的定制化是车企根据自身业务不同阶段的需要而做出的自然选择。深度定制汽车的前提是有足够大的量级需求,对于当前任何一家车企来说,其车队规模往往不足以支撑全新定制一款车型,因此减配或者“小改款”在当前阶段更合理。拥有足够规模的玩家,目前国内就只有滴滴,这也是为什么滴滴选择了第4类定制。

但随着共享出行市场的爆发,这一情况正在迅速改变。一旦市场产生每年3万辆以上的定制车需求,全新定制一款共享汽车就变得非常有意义。考虑到一款全新车型的研发周期在3-5年,定制车计划必须要考虑3-5年后的市场规模。

本质上,共享出行场景与私家车使用场景,有着足够大的区别,任何希望用同一款车型覆盖两个场景的产品策略,都将面临要么产品设计冗余,要么某一场景下体验不佳的困境。

长期来看,第4类定制,也就是深度定制化的共享汽车,将会在“纯共享出行市场”上拥有最强大的产品力,而其他类型的定制车放在更大时间维度上看,都将是“过渡形态”。

各家车企对共享出行定制车的思路与策略确有不同。根据XID实际接触国内外车企与出行公司的一手信息,目前已经推出或正在研发中的“共享汽车”分为以下几类:

第1类:将现有私家车产品进行减配,并加上醒目的外饰涂装。

第2类:除第1点以外,对现有私家车的车联网系统进行少量定制,对部分车辆易损件进行特别设计。

第3类:在设计之初就考虑车辆的私有、共享两种使用场景,并专为共享出行场景定义一种配置,其相应的配置清单、外观、内饰、动力系统、车联网系统都会有不同程度的定制化设计。

第4类:完全为共享出行场景开发一款全新车型,包括全新的外观、内饰、车机系统、电子电器架构等,该车型将不再适用私人用车场景。

其中第1、2类共享汽车定制化不深,目前市场上大量存在这两类运营车辆(实际上大部分出租车采用的就是第1类“定制”);第3类共享汽车已经有着整车层面的正向开发定制,目前虽然市面上还很少看到(仅有最新款BYD E5和吉利几何A运营款算是),但大多数出行领域已有布局的车企,实际均已启动这类车型的开发,在未来2-5年将会陆续发布;第4类定制化最深,也最为激进,目前来看仅有滴滴以及与滴滴深度合作的车企,押注这一类创新车型。

XID认为,四种不同深度的定制化是车企根据自身业务不同阶段的需要而做出的自然选择。深度定制汽车的前提是有足够大的量级需求,对于当前任何一家车企来说,其车队规模往往不足以支撑全新定制一款车型,因此减配或者“小改款”在当前阶段更合理。拥有足够规模的玩家,目前国内就只有滴滴,这也是为什么滴滴选择了第4类定制。

但随着共享出行市场的爆发,这一情况正在迅速改变。一旦市场产生每年3万辆以上的定制车需求,全新定制一款共享汽车就变得非常有意义。考虑到一款全新车型的研发周期在3-5年,定制车计划必须要考虑3-5年后的市场规模。

本质上,共享出行场景与私家车使用场景,有着足够大的区别,任何希望用同一款车型覆盖两个场景的产品策略,都将面临要么产品设计冗余,要么某一场景下体验不佳的困境。

长期来看,第4类定制,也就是深度定制化的共享汽车,将会在“纯共享出行市场”上拥有最强大的产品力,而其他类型的定制车放在更大时间维度上看,都将是“过渡形态”。

关于车市的未来,我们认为,中国车市已经从以增量为主的市场,进入以存量更替为主的市场,在2018-2019年乘用车销量急转直下以后,再难有过去28年的强劲增长势头。即使2020年车市出现反弹,其增长曲线也将趋近平缓,并将在未来15-20年内某个时间点,受科技与出行方式的变革影响,出现结构性下滑。

大趋势下总有小趋势

然而,我们也在“寒冬”大趋势下寻找到了“嫩芽”小趋势。在整体车市萎靡不振的环境下,各产业巨头和资本市场却大举杀入出行市场,争相布局未来出行服务。乱局中,“共享出行定制汽车”(以下简称“共享汽车”)这个概念逐渐浮出了水面。

车企与出行公司为何不约而同地启动了“共享出行定制汽车”这一概念?各个玩家在这方面的策略又有何不同?这要从共享出行在汽车销售市场上投射出的巨大阴影说起。

随着Uber与滴滴们在全球的兴起,共享出行这只“巨兽”已然破壳而出,并疯狂生长。不管是大众、丰田们,还是特斯拉们,甚至是谷歌们,都将目光投向了它,观察它,研究它。虽然它现在还很“弱小”,但它拥有的成长潜力足以让整个汽车市场心生寒意,“细思极恐”。

今天的一粒种子,明天的一片森林

滴滴副总裁杨峻曾大胆预测,到2040年,全球共享汽车的保有量将超过私家车。2018年,中国的小型载客汽车保有量突破2亿辆,但中国的共享汽车(这里按全职网约车+分时租赁车辆计算,不包括出租车与长短租汽车)不到100万辆,不足全量的0.5%。这个占比数字在全球范围内只会更小。

尽管基数很小,但共享汽车市场的增长飞快。XID根据中国共享出行市场的数据预测,中国的共享汽车未来10年的

“基本”

年增长率将达到30%左右,并可能受到无人驾驶商用化的“爆炸式增长”催化。

关于车市的未来,我们认为,中国车市已经从以增量为主的市场,进入以存量更替为主的市场,在2018-2019年乘用车销量急转直下以后,再难有过去28年的强劲增长势头。即使2020年车市出现反弹,其增长曲线也将趋近平缓,并将在未来15-20年内某个时间点,受科技与出行方式的变革影响,出现结构性下滑。

大趋势下总有小趋势

然而,我们也在“寒冬”大趋势下寻找到了“嫩芽”小趋势。在整体车市萎靡不振的环境下,各产业巨头和资本市场却大举杀入出行市场,争相布局未来出行服务。乱局中,“共享出行定制汽车”(以下简称“共享汽车”)这个概念逐渐浮出了水面。

车企与出行公司为何不约而同地启动了“共享出行定制汽车”这一概念?各个玩家在这方面的策略又有何不同?这要从共享出行在汽车销售市场上投射出的巨大阴影说起。

随着Uber与滴滴们在全球的兴起,共享出行这只“巨兽”已然破壳而出,并疯狂生长。不管是大众、丰田们,还是特斯拉们,甚至是谷歌们,都将目光投向了它,观察它,研究它。虽然它现在还很“弱小”,但它拥有的成长潜力足以让整个汽车市场心生寒意,“细思极恐”。

今天的一粒种子,明天的一片森林

滴滴副总裁杨峻曾大胆预测,到2040年,全球共享汽车的保有量将超过私家车。2018年,中国的小型载客汽车保有量突破2亿辆,但中国的共享汽车(这里按全职网约车+分时租赁车辆计算,不包括出租车与长短租汽车)不到100万辆,不足全量的0.5%。这个占比数字在全球范围内只会更小。

尽管基数很小,但共享汽车市场的增长飞快。XID根据中国共享出行市场的数据预测,中国的共享汽车未来10年的

“基本”

年增长率将达到30%左右,并可能受到无人驾驶商用化的“爆炸式增长”催化。

不仅增长迅速,而且会成倍吞噬私家车市场

共享出行对私家车的替代,会从那些纯粹代步工具类汽车开始。这一类别的汽车,正是汽车销量的主力军。我们看一下国内2019年6月最畅销的Top 10车型,基本都是入门低价小轿车/紧凑SUV。用户对这些车既没有功能上的特殊需求,也很难有精神上的羁绊,替换成本很低(相反,像保时捷、劳斯莱斯或者牧马人被共享汽车替换掉的可能性则要小很多)。

不仅增长迅速,而且会成倍吞噬私家车市场

共享出行对私家车的替代,会从那些纯粹代步工具类汽车开始。这一类别的汽车,正是汽车销量的主力军。我们看一下国内2019年6月最畅销的Top 10车型,基本都是入门低价小轿车/紧凑SUV。用户对这些车既没有功能上的特殊需求,也很难有精神上的羁绊,替换成本很低(相反,像保时捷、劳斯莱斯或者牧马人被共享汽车替换掉的可能性则要小很多)。

更恐怖的是,每增加一辆共享汽车,其替代的不止是一辆私家车。一辆共享汽车的运力是一辆私家车的10-20倍(全职共享汽车每天可接20-30单,私家车平均每天出行不到2次),也就是说在运力需求总量不变的情况下,每多增加一辆共享汽车可以减少10-20辆私家车需求。

目前仍是潜伏期,3-10年内可能爆发

我们预计2022年无人驾驶车将陆续开始商业化的探索,最先落地的场景之一就是共享出行市场。目前网约车每公里总成本中,司机成本可以占到40%-50%,无人驾驶将会从本质上改变共享出行的成本结构,让人们的出行成本大大降低,让购买一辆私家车成为一件非常不划算的事情。

此外,无人驾驶的高可控性与更优算法会促使“拼车”更加普遍。XID在一项未来技术趋势研究报告中分析指出,预计到2030年,“无人驾驶商用化+拼车效率的提高”可以使共享出行的成本降低一半以上。届时,不要说私家车市场,就连公共交通领域都将受到共享汽车的巨大冲击(想象一下网约车价格减半后有多少人会放弃乘坐地铁上下班)。

更恐怖的是,每增加一辆共享汽车,其替代的不止是一辆私家车。一辆共享汽车的运力是一辆私家车的10-20倍(全职共享汽车每天可接20-30单,私家车平均每天出行不到2次),也就是说在运力需求总量不变的情况下,每多增加一辆共享汽车可以减少10-20辆私家车需求。

目前仍是潜伏期,3-10年内可能爆发

我们预计2022年无人驾驶车将陆续开始商业化的探索,最先落地的场景之一就是共享出行市场。目前网约车每公里总成本中,司机成本可以占到40%-50%,无人驾驶将会从本质上改变共享出行的成本结构,让人们的出行成本大大降低,让购买一辆私家车成为一件非常不划算的事情。

此外,无人驾驶的高可控性与更优算法会促使“拼车”更加普遍。XID在一项未来技术趋势研究报告中分析指出,预计到2030年,“无人驾驶商用化+拼车效率的提高”可以使共享出行的成本降低一半以上。届时,不要说私家车市场,就连公共交通领域都将受到共享汽车的巨大冲击(想象一下网约车价格减半后有多少人会放弃乘坐地铁上下班)。

这样一个市场,对于车企来说,你不跳进来玩,早晚会被它玩死。

既然车越来越难卖,而共享出行越来越流行,那么车企何不“自产自销”,组建出行服务车队赚钱呢?没错,这也是各大车企当下热衷于做的事情,因为除了直接赚钱以外,这件事对车企实在是好处多多。

这样一个市场,对于车企来说,你不跳进来玩,早晚会被它玩死。

既然车越来越难卖,而共享出行越来越流行,那么车企何不“自产自销”,组建出行服务车队赚钱呢?没错,这也是各大车企当下热衷于做的事情,因为除了直接赚钱以外,这件事对车企实在是好处多多。

短期利益:解决销量问题

车企组建出行服务车队,最直接的好处就是有了一个可控的销量“出口”。对于月销不过一两千辆的造车新势力来说(蔚来汽车2019年1-6月平均月销量为1200多辆),一个每月可以采购几百辆新车的运营车队,无异于衣食父母。哪怕是年销量上百万辆的“大厂”,某些单一车型(尤其是新能源车型)的月销量也不过几千或几百辆,一个中大型运营车队的采购量足以拯救一款车。

问题是,车企把车卖给车队后,车队能否盈利呢?根据XID对中国网约车市场的数据研究,网约车市场是一个一直“供小于需”,且需求“深不见底”的市场。也就是说,在一个成熟的网约车平台上,只要投入足够多的车辆与司机,保证稳定的体验与对应的市场价格,就一定有市场需求。车企自建车队,将运力接入滴滴、美团、高德等聚合出行平台,就可以获得源源不断的订单与收入。

XID曾经对目前市场上的网约车租赁公司进行过广泛调研,网约车车队运营虽然利润较薄,但仍能盈利,比起分时租赁或者共享单车来,已经算得上是一门“好生意”。对于购车成本、金融成本与牌照获取成本更低的车企自营车队来说,只要运营效率不算太坏,车队运营收支平衡乃至盈利并不是遥不可及的事情。

降低用户体验新产品的门槛

对于那些“不怕货比三家,就怕没人尝试”的好产品来说,最好的销售办法就是把产品给到潜在消费者试用。中国的头部造车新势力大多精于产品,弱于渠道,且受制于消费者对做工品质的担心。自建车队并让用户们以很低的价格体验产品,恰恰是一种高效的市场营销策略。比如宝马就将旗下新锐电动车i3投入分时租赁市场,以获得更多的市场认知。

对于新兴事物,让消费者掏几十万元买回家,他们大概率会犹豫再三,但是花个几十块钱体验一下,大家的好奇心还是有的。当然,如果一个产品的产品力很差,这一招就会有反效果。

数据获取与产品迭代

每一个面向未来的车企,都将是大数据公司。但提到数据,隐私永远是一个绕不开的话题。运营车辆的所有权归属于运营者,且运营车内场景通常不被定义为隐私空间,因此无论从法规还是道德层面,获取用户在车内的行为以及司机的驾驶习惯等数据将会更加容易被接受。一旦围绕车辆形成以出行服务为核心的生态,那将为生态平台带来海量数据。而车企无疑是这些数据的最大价值拥有者。

同时,共享汽车的使用强度很大,行驶里程积累非常快速。私家车平均每年行驶里程不足1万公里,而共享汽车一年可以跑10万公里以上。同时,由于数据的可获取性,共享汽车的使用场景、工况信息等更易辨别,因此车辆各个零部件耐久性、质量以及用户体验等问题可以快速暴露并精准地反馈到车企,这将帮助车企获得通过大数据快速迭代产品的能力(这一直是车企羡慕互联网企业的一个点)。

出行服务生态的建立

共享场景天然比私家车场景更容易衍生出行生态服务需求——乘客不需要驾车,双手双眼与大脑被完全解放,在出行的几十分钟内,乘客确实存在更有效利用这段时间的需求。实际上,这与未来无人驾驶场景下的乘客需求很相似。

司机作为车辆的长期使用者,同样对加油/充电、维修、保养、清洁、后装产品等有着不同程度的需求。在过去,“前装”和“后装”两大市场被清晰地划分开来,但这一界限正逐渐模糊,后市场成为出行服务生态的重要组成部分。

对车企来说,共享汽车本身就是这个全新的生态网络中至关重要的价值节点,其下是3000家出行服务运营商和几家出行服务平台,其上则会构建以车机OS为基础的一整套服务生态,它有别于私家车市场以车辆售后和娱乐为主的生态服务,而是融合新零售,新媒体,新娱乐等为一体的更加多元的生态,有着更加丰富变现渠道。

这一点对于车企来说极具长期价值,也是车企真正从“汽车制造商”转型成为“出行服务商”的必由之路。一个汽车企业,如何能够像苹果一样,在销售iPhone赚取硬件利润之后,仍然能够持续通过软件与服务赚取利润?这是摆在任何有野心的车企掌门人面前的一道必答题。

车企陆续自建共享出行运营车队似乎有其道理,可是为什么还需要专为共享出行定制汽车呢?实际上,当车企预期运营车队将成长到一定规模时,定制化生产是车企自然而然的选择,其原因主要是以下四个方面:

重塑成本结构

这一点最容易理解,车企首先考虑到的往往是可以通过减配降低成本。但简单的降低配置将会影响用户体验,因此究竟配置应该降到什么程度?是否有其他优化成本的方法?共享出行成本结构应该如何计算?成本与体验之间如何平衡?这是车企很快遇到的问题,

而这些问题的解决方法,需要深度定制共享汽车方能解决。

重塑出行体验

车企当前拿私家车来做共享出行运营车,往往都有体验方面的问题,比如乘客座椅不够舒适,后排空间不足、车机系统不适用出行业务等。但是

共享汽车与私家车有着更深层次的属性差异。当用户不再拥有一辆车,而只是暂时使用一辆车时,用户对这辆车的需求产生了根本变化。XID曾经在共享汽车量产项目中负责产品定义与设计,我们发现,当以用户体验为驱动力去重新设计一辆共享出行汽车时,我们得到是一个全新的汽车“物种”。

重塑安全标准

安全作为体验的一个环节,在这里被单独列为一项,是因为安全对于共享出行这一商业形态极为重要。汽车公司绝不是安全领域的外行人,

但共享汽车的安全拥有更多维度,包括行车主被动安全、业务安全、资产安全、信息安全等。要实现更高层级的安全,必然意味着对车辆电子电器架构、内外饰设计方面更深度的定制。

打造服务生态

想象一辆共享汽车,可以将加油/充电、保养、维修等服务,像“派单”一样,指派给司机执行,而不需要司机费心规划。同时,车内提供零售、影音娱乐、按摩放松等各类服务,乘客可以按需消费。还可以根据当前地理位置/出行目的地及用户画像,向用户推送诸如餐厅点评信息、商场优惠券、影院预告片、游戏试玩、机场航班情况等对用户可能有价值的信息。甚至脑洞再大一点,汽车本身可以成为众多非出行类的服务载体,满足用户购物、娱乐、餐饮、休息、办公等多方面的需求。

这些想象距离我们并不遥远,实现它们并不需要高深的技术突破,而需要汽车领域真正能够把产品与运营打通的团队。事实上,我们观察到有不少初创公司已经在共享汽车座舱内尝试新零售、影音娱乐、车身投影广告等创新商业模式,其中有一些已经实现了不错的盈利。通过与这些公司创始团队的深度访谈,并初步了解其业务数据,我们发现这些创新商业模式的优化潜力很大,而优化的核心便是“定制车”——通过车辆定制,提供更好的软硬件体验与数据运营闭环——这才是未来出行服务生态应该有的模样。

短期利益:解决销量问题

车企组建出行服务车队,最直接的好处就是有了一个可控的销量“出口”。对于月销不过一两千辆的造车新势力来说(蔚来汽车2019年1-6月平均月销量为1200多辆),一个每月可以采购几百辆新车的运营车队,无异于衣食父母。哪怕是年销量上百万辆的“大厂”,某些单一车型(尤其是新能源车型)的月销量也不过几千或几百辆,一个中大型运营车队的采购量足以拯救一款车。

问题是,车企把车卖给车队后,车队能否盈利呢?根据XID对中国网约车市场的数据研究,网约车市场是一个一直“供小于需”,且需求“深不见底”的市场。也就是说,在一个成熟的网约车平台上,只要投入足够多的车辆与司机,保证稳定的体验与对应的市场价格,就一定有市场需求。车企自建车队,将运力接入滴滴、美团、高德等聚合出行平台,就可以获得源源不断的订单与收入。

XID曾经对目前市场上的网约车租赁公司进行过广泛调研,网约车车队运营虽然利润较薄,但仍能盈利,比起分时租赁或者共享单车来,已经算得上是一门“好生意”。对于购车成本、金融成本与牌照获取成本更低的车企自营车队来说,只要运营效率不算太坏,车队运营收支平衡乃至盈利并不是遥不可及的事情。

降低用户体验新产品的门槛

对于那些“不怕货比三家,就怕没人尝试”的好产品来说,最好的销售办法就是把产品给到潜在消费者试用。中国的头部造车新势力大多精于产品,弱于渠道,且受制于消费者对做工品质的担心。自建车队并让用户们以很低的价格体验产品,恰恰是一种高效的市场营销策略。比如宝马就将旗下新锐电动车i3投入分时租赁市场,以获得更多的市场认知。

对于新兴事物,让消费者掏几十万元买回家,他们大概率会犹豫再三,但是花个几十块钱体验一下,大家的好奇心还是有的。当然,如果一个产品的产品力很差,这一招就会有反效果。

数据获取与产品迭代

每一个面向未来的车企,都将是大数据公司。但提到数据,隐私永远是一个绕不开的话题。运营车辆的所有权归属于运营者,且运营车内场景通常不被定义为隐私空间,因此无论从法规还是道德层面,获取用户在车内的行为以及司机的驾驶习惯等数据将会更加容易被接受。一旦围绕车辆形成以出行服务为核心的生态,那将为生态平台带来海量数据。而车企无疑是这些数据的最大价值拥有者。

同时,共享汽车的使用强度很大,行驶里程积累非常快速。私家车平均每年行驶里程不足1万公里,而共享汽车一年可以跑10万公里以上。同时,由于数据的可获取性,共享汽车的使用场景、工况信息等更易辨别,因此车辆各个零部件耐久性、质量以及用户体验等问题可以快速暴露并精准地反馈到车企,这将帮助车企获得通过大数据快速迭代产品的能力(这一直是车企羡慕互联网企业的一个点)。

出行服务生态的建立

共享场景天然比私家车场景更容易衍生出行生态服务需求——乘客不需要驾车,双手双眼与大脑被完全解放,在出行的几十分钟内,乘客确实存在更有效利用这段时间的需求。实际上,这与未来无人驾驶场景下的乘客需求很相似。

司机作为车辆的长期使用者,同样对加油/充电、维修、保养、清洁、后装产品等有着不同程度的需求。在过去,“前装”和“后装”两大市场被清晰地划分开来,但这一界限正逐渐模糊,后市场成为出行服务生态的重要组成部分。

对车企来说,共享汽车本身就是这个全新的生态网络中至关重要的价值节点,其下是3000家出行服务运营商和几家出行服务平台,其上则会构建以车机OS为基础的一整套服务生态,它有别于私家车市场以车辆售后和娱乐为主的生态服务,而是融合新零售,新媒体,新娱乐等为一体的更加多元的生态,有着更加丰富变现渠道。

这一点对于车企来说极具长期价值,也是车企真正从“汽车制造商”转型成为“出行服务商”的必由之路。一个汽车企业,如何能够像苹果一样,在销售iPhone赚取硬件利润之后,仍然能够持续通过软件与服务赚取利润?这是摆在任何有野心的车企掌门人面前的一道必答题。

车企陆续自建共享出行运营车队似乎有其道理,可是为什么还需要专为共享出行定制汽车呢?实际上,当车企预期运营车队将成长到一定规模时,定制化生产是车企自然而然的选择,其原因主要是以下四个方面:

重塑成本结构

这一点最容易理解,车企首先考虑到的往往是可以通过减配降低成本。但简单的降低配置将会影响用户体验,因此究竟配置应该降到什么程度?是否有其他优化成本的方法?共享出行成本结构应该如何计算?成本与体验之间如何平衡?这是车企很快遇到的问题,

而这些问题的解决方法,需要深度定制共享汽车方能解决。

重塑出行体验

车企当前拿私家车来做共享出行运营车,往往都有体验方面的问题,比如乘客座椅不够舒适,后排空间不足、车机系统不适用出行业务等。但是

共享汽车与私家车有着更深层次的属性差异。当用户不再拥有一辆车,而只是暂时使用一辆车时,用户对这辆车的需求产生了根本变化。XID曾经在共享汽车量产项目中负责产品定义与设计,我们发现,当以用户体验为驱动力去重新设计一辆共享出行汽车时,我们得到是一个全新的汽车“物种”。

重塑安全标准

安全作为体验的一个环节,在这里被单独列为一项,是因为安全对于共享出行这一商业形态极为重要。汽车公司绝不是安全领域的外行人,

但共享汽车的安全拥有更多维度,包括行车主被动安全、业务安全、资产安全、信息安全等。要实现更高层级的安全,必然意味着对车辆电子电器架构、内外饰设计方面更深度的定制。

打造服务生态

想象一辆共享汽车,可以将加油/充电、保养、维修等服务,像“派单”一样,指派给司机执行,而不需要司机费心规划。同时,车内提供零售、影音娱乐、按摩放松等各类服务,乘客可以按需消费。还可以根据当前地理位置/出行目的地及用户画像,向用户推送诸如餐厅点评信息、商场优惠券、影院预告片、游戏试玩、机场航班情况等对用户可能有价值的信息。甚至脑洞再大一点,汽车本身可以成为众多非出行类的服务载体,满足用户购物、娱乐、餐饮、休息、办公等多方面的需求。

这些想象距离我们并不遥远,实现它们并不需要高深的技术突破,而需要汽车领域真正能够把产品与运营打通的团队。事实上,我们观察到有不少初创公司已经在共享汽车座舱内尝试新零售、影音娱乐、车身投影广告等创新商业模式,其中有一些已经实现了不错的盈利。通过与这些公司创始团队的深度访谈,并初步了解其业务数据,我们发现这些创新商业模式的优化潜力很大,而优化的核心便是“定制车”——通过车辆定制,提供更好的软硬件体验与数据运营闭环——这才是未来出行服务生态应该有的模样。

各家车企对共享出行定制车的思路与策略确有不同。根据XID实际接触国内外车企与出行公司的一手信息,目前已经推出或正在研发中的“共享汽车”分为以下几类:

第1类:将现有私家车产品进行减配,并加上醒目的外饰涂装。

第2类:除第1点以外,对现有私家车的车联网系统进行少量定制,对部分车辆易损件进行特别设计。

第3类:在设计之初就考虑车辆的私有、共享两种使用场景,并专为共享出行场景定义一种配置,其相应的配置清单、外观、内饰、动力系统、车联网系统都会有不同程度的定制化设计。

第4类:完全为共享出行场景开发一款全新车型,包括全新的外观、内饰、车机系统、电子电器架构等,该车型将不再适用私人用车场景。

其中第1、2类共享汽车定制化不深,目前市场上大量存在这两类运营车辆(实际上大部分出租车采用的就是第1类“定制”);第3类共享汽车已经有着整车层面的正向开发定制,目前虽然市面上还很少看到(仅有最新款BYD E5和吉利几何A运营款算是),但大多数出行领域已有布局的车企,实际均已启动这类车型的开发,在未来2-5年将会陆续发布;第4类定制化最深,也最为激进,目前来看仅有滴滴以及与滴滴深度合作的车企,押注这一类创新车型。

XID认为,四种不同深度的定制化是车企根据自身业务不同阶段的需要而做出的自然选择。深度定制汽车的前提是有足够大的量级需求,对于当前任何一家车企来说,其车队规模往往不足以支撑全新定制一款车型,因此减配或者“小改款”在当前阶段更合理。拥有足够规模的玩家,目前国内就只有滴滴,这也是为什么滴滴选择了第4类定制。

但随着共享出行市场的爆发,这一情况正在迅速改变。一旦市场产生每年3万辆以上的定制车需求,全新定制一款共享汽车就变得非常有意义。考虑到一款全新车型的研发周期在3-5年,定制车计划必须要考虑3-5年后的市场规模。

本质上,共享出行场景与私家车使用场景,有着足够大的区别,任何希望用同一款车型覆盖两个场景的产品策略,都将面临要么产品设计冗余,要么某一场景下体验不佳的困境。

长期来看,第4类定制,也就是深度定制化的共享汽车,将会在“纯共享出行市场”上拥有最强大的产品力,而其他类型的定制车放在更大时间维度上看,都将是“过渡形态”。

各家车企对共享出行定制车的思路与策略确有不同。根据XID实际接触国内外车企与出行公司的一手信息,目前已经推出或正在研发中的“共享汽车”分为以下几类:

第1类:将现有私家车产品进行减配,并加上醒目的外饰涂装。

第2类:除第1点以外,对现有私家车的车联网系统进行少量定制,对部分车辆易损件进行特别设计。

第3类:在设计之初就考虑车辆的私有、共享两种使用场景,并专为共享出行场景定义一种配置,其相应的配置清单、外观、内饰、动力系统、车联网系统都会有不同程度的定制化设计。

第4类:完全为共享出行场景开发一款全新车型,包括全新的外观、内饰、车机系统、电子电器架构等,该车型将不再适用私人用车场景。

其中第1、2类共享汽车定制化不深,目前市场上大量存在这两类运营车辆(实际上大部分出租车采用的就是第1类“定制”);第3类共享汽车已经有着整车层面的正向开发定制,目前虽然市面上还很少看到(仅有最新款BYD E5和吉利几何A运营款算是),但大多数出行领域已有布局的车企,实际均已启动这类车型的开发,在未来2-5年将会陆续发布;第4类定制化最深,也最为激进,目前来看仅有滴滴以及与滴滴深度合作的车企,押注这一类创新车型。

XID认为,四种不同深度的定制化是车企根据自身业务不同阶段的需要而做出的自然选择。深度定制汽车的前提是有足够大的量级需求,对于当前任何一家车企来说,其车队规模往往不足以支撑全新定制一款车型,因此减配或者“小改款”在当前阶段更合理。拥有足够规模的玩家,目前国内就只有滴滴,这也是为什么滴滴选择了第4类定制。

但随着共享出行市场的爆发,这一情况正在迅速改变。一旦市场产生每年3万辆以上的定制车需求,全新定制一款共享汽车就变得非常有意义。考虑到一款全新车型的研发周期在3-5年,定制车计划必须要考虑3-5年后的市场规模。

本质上,共享出行场景与私家车使用场景,有着足够大的区别,任何希望用同一款车型覆盖两个场景的产品策略,都将面临要么产品设计冗余,要么某一场景下体验不佳的困境。

长期来看,第4类定制,也就是深度定制化的共享汽车,将会在“纯共享出行市场”上拥有最强大的产品力,而其他类型的定制车放在更大时间维度上看,都将是“过渡形态”。 版权说明:

1.版权归本网站或原作者所有;

2.未经本网或原作者允许不得转载本文内容,否则将视为侵权;

3.转载或者引用本文内容请注明来源及原作者;

4.对于不遵守此声明或者其他违法使用本文内容者,本人依法保留追究权等。