重建、复建与再建:看待中国文物古迹物质性再造问题的新思路

对于文物古迹的物质性再造,近年来在国际、国内都得到了特别的关注与讨论。虽然《文物法》从法理上禁止物质性再造,但此行为却仍然在中国大范围存在。

这类工程在实施层面存在四个共性的问题,即对原始遗址的破坏、阐释不明、复建设计和决策过程中对内部梁架的忽视、以及公众参与度不足。目前,在各方无法就术语及理念达成共识的情况下,当务之急是建立一套全新的定义标准和理论体系,对这种行为进行界定和评估。

前言

对物质存在(或某种支配性非物质价值)已经灭失的文物古迹所进行的物质性再造——也即 “复建”、“再建”、“重建”,也许是“文物古迹”这个概念诞生以来,人类历史上实施最广泛、历史最悠久、又最广遭非议的一种遗产行为。

1964年,奠定当今世界文物修复理念基础的《威尼斯宪章》问世。出于对时间之不可逆性、以及文物古迹的材料真实性的崇拜,物质性再造遭遇了最严重的否定和压制。然而,最近一段时间,关于文物古迹的物质性再造这个问题,在国际、国内的文化遗产领域都得到了突出的关注与讨论。

这一来是因为,在全球范围内随着地震、战乱损毁的文物古迹数量大增,或者反全球化、泛民族主义的政治诉求高涨,物质性再造的呼声不断扩大;二来是因为“复建”“再建”“重建”长期以来被主流话语划为禁区,讨论不足且远未达成共识,理论认识的匮乏与实际应用上的大量需求产生矛盾,迫使人们不得不重新审视这个问题,尤其是在比较核心而基本的道德伦理角度。

什么是文物?为什么要保护文物?如何保护文物?这三个“what”“why”和“how”的命题,可以说,碰触了文化遗产保护事业最为基本的、涉及其正当性和必要性的命脉所在。物质性再造的问题,恰好与这三个命题密切相关。比如说:“复建”“再建”“重建”后的古迹遗址,还能算文物吗?“复建”“再建”“重建”的行为本身,是否具有文物保护的意义?修复古迹遗址,是否可以“复建”“再建”“重建”其中已经完全消失的部分?此类探讨的突出、普遍意义,由此可见一斑。

然而,对这个问题的讨论,不论在国际还是国内,都是不太容易的。这里面当然有文化政策上的敏感因素,但最主要的原因,首先还是定义与术语的不明确;其次则是现有的理论框架局限性太大,思考的角度很难推陈出新。本文试图提出一个明确的中文分类定义,并在回顾国际、国内相关政策、理论变迁之后,针对中国文物古迹物质性再造的问题,提出可能的新的理论框架,以更好地理解这个命题。

术语与定义

关于物质性再造之具体定义与术语的表述不清,不论在中国还是国际文化遗产界,都是有效讨论相关问题的一个重要障碍。

比如,笔者参加的一次以“reconstruction”为主题的德国海德堡大学文化遗产暑期班,其中的课程设计、主题报告和专题讨论部分,就包含了建筑考古、文保科技、环境修复、测绘记录与三维建模、战后城市的社区再造、博物馆藏品的安全与管理、甚至文物的走私与偷盗等诸多问题,有时大家的讨论很难推进,原因是主题限定太过泛泛,每个人的理解都有不同,话题很难聚拢。

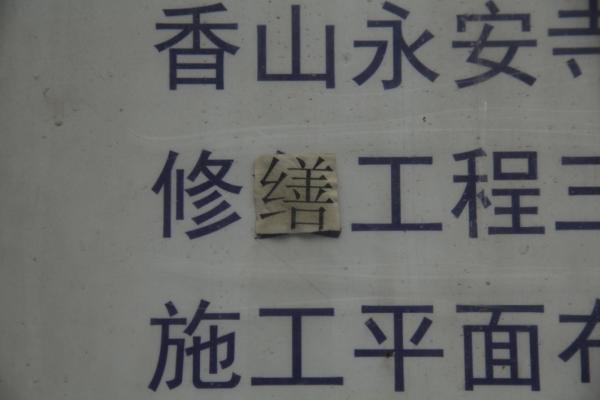

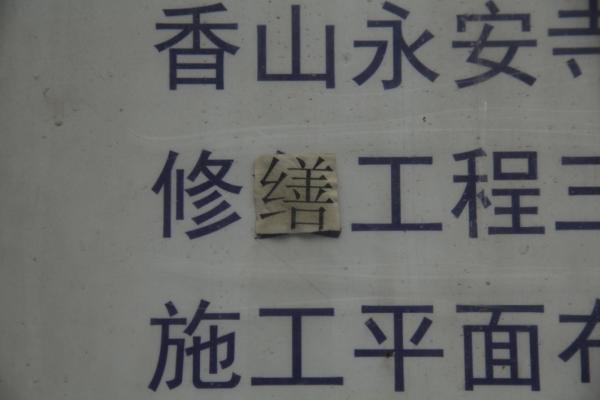

国内情况更是如此。笔者每每进行调查采访,不论在文物行政部门、专家学者、新闻媒体、还是普通公众面前,几乎都无法找到达成共识的词汇,来明确指代不同类型的物质性再造行为。比如,北京市文物局的行政审批职能中,有一项就是关于文物保护单位的“重建”,然而,笔者在2015年底进行调查时却发现,该项自启用以来的十多年中,审批过的项目数是零。与此同时,北京市、区(县)两级文物保护单位的物质性再造工程数不胜数,如香山静宜园系列工程中,2012年正式启动的永安寺复建项目,就是以“修缮”的名义完成报批手续。 而现场的施工组织标牌上显示,项目名称还曾专门从“修复”改为“修缮”(图1)(图2),避重就轻的意图不言自明。

图1:北京香山永安寺重建现场的施工组织标牌,可见项目名称由“修复”改为“修缮”。笔者摄于2015年11月。

中文语境中的分类定义和术语,在2000年版的《中国古迹遗址保护准则》(以下简称《准则》)中,曾有较详细的规定。该版《准则》的“汉语—英语词汇表”中,有“重建”一条,其对应的英文翻译为“reconstruction”,注释写道:“‘重建’是指以现存遗物及档案资料为依据,重新建造建筑物恢复其原状;其含义与‘再建’、‘复建’不同。‘再建’、‘复建’均为一种不允许的干预手段,因此没有列入《准则》。” 遗憾的是,这一定义并没有进一步厘清所谓“复建”与“再建”的具体指代。

2015年修订版的《准则》,词汇表中将“重建”一词的注释内容全部删除,正文中关于“重建”的第43条之阐释部分则提到:“……只有在特殊的情况下,如缺失建筑对现存建筑群具有特别重要的意义,并且缺失建筑形象和文字资料充分,依据充足,能够准确复原,方可考虑这一措施。”可见“重建”的定义与2000年版没有太大出入。 而“复建”与“再建”两个词,则完全退出了《准则》构建起的话语体系。

但其中“复建”一词,却持续在主流的文化遗产话语中流行。在国家文物局的公文档案中,从1980年到2014年底之间,使用“重建”“复建”作为关键词,共搜索到350个有效文件,这些文件大多数为与地方文物行政部门的往来文书,包括具体项目的批复意见等。其中“重建”出现111次,53次与文物古迹本身的物质性再造无关(多指现代建筑的拆除改造、区域性的灾后重建等);“复建”出现256次,23次无关(多指现代建筑的拆除改造)。部分文件同时使用两个词汇。

由此可见,即便是在国家文物局的官方话语中,“复建”也与“重建”混用,而且与《准则》的定义相反的是,“复建”一词更为常用,针对文物古迹物质性再造的专用性、特殊指代性更强,“重建”一词则更多见于与文化遗产无关的其他工、民建设领域。

其实,关于物质性再造行为的准确分类定义和术语,在欧洲早有明确的厘清。德国艺术史及文化遗产保护专家米夏尔•佩蔡特(Michael Petzet)早在1999年就撰文指出, 此行为可分为三类。

第一类为在图像、文字或实物证据的基础上严格考证原貌而进行的物质性再造,德文转译英文为“reconstruction”,本文试译为“复建”。查2000年重排版《新华字典》,“复”字除“又”、“再”之意外,还有“还原”、“使如旧”之意,再结合上文中提到的实际使用现状,“复建”的使用频率和特指性更强,因此此处翻译为“复建”较妥。案例如北京故宫建福宫花园物质性恢复工程,经过了严格的考古调查与文献考证、图像资料研究,虽然最终的结果仍与原貌有多多少少的差异,但从性质上看是不折不扣的复建工程。

第二类为针对近期损毁的建筑物所进行的、不以模仿原貌为必要条件的物质性再造,英文为“rebuilding”,本文试译为“重建”。“重”字的释义比较单纯,主要为“重复”、“再”,因此并不包含太多遗产考量的“rebuilding”,翻译为“重建”更恰当。案例如清光绪朝重修被英法联军烧毁的颐和园,原址新建的文昌阁与乾隆朝原物完全不同,仅仅保留了十字形的平面形制,此即为重建。

第三类为模仿原貌、同时又追求超越原貌以达到“更美好”状态的物质性再造,英文为“re-creation”,本文试译为“再建”。“再”字“表示事情或行为重复、继续,多指未然”,且有“更”、“更加”以及表示“另外有所补充”之意,包含更多主观选择或臆造添加的“re-creation”,翻译为“再建”更合适。案例如山西大同南城门的物质性恢复工程,明明有50年代的实测图,却刻意按照清代县志上古代文人意会的“城图”放大设计,追求夸张的效果,就是典型的再建工程。

佩蔡特的分类定义和术语曾经被国际古迹遗址理事会(以下简称ICOMOS)编订的《保护及修复的国际宪章》第二版前言部分(亦为佩蔡特撰写)收录, 因此具有权威的地位,但是在国际范围内的实际应用中却并没有得到很好的贯彻。

为消除歧义、明确指代、以及叙述方便,本文在对国际、国内的相关案例进行描述时,将使用佩蔡特的分类定义体系,以及笔者试拟的中文翻译,采用“物质性再造”这个提法作为泛指。

世界遗产框架中的物质性再造

1931年《历史性纪念物修复的雅典宪章》和1964年《国际古迹保护与修复宪章》(以下简称《威尼斯宪章》)均强调了对文物古迹现有物质遗存的保护以及修复过程中的最小干预理念。

其中《威尼斯宪章》在前言中提到了对“真实性(authenticity)”的全面保护这一最高原则,并且在关于考古遗址的第15条中指出:对于所有的物质性再造都要预先予以禁止,只允许原物归安。 这一条文体现了对文物古迹现有遗存的纯粹物质性的尊重,不提倡主观臆断的添加、再造。

这两部宪章的精神构成了1977年联合国教科文组织(以下简称UNESCO)第一版《实施<世界遗产公约>操作指南》(以下简称《指南》)的核心理念。这一版本《指南》的第9条要求,入选世界文化遗产的项目必须满足设计、材料、技艺和环境真实性的检验,并且强调,真实性不应限定为文物古迹初建的状态,而是应该将后代同样包含艺术或历史价值的改造和添加纳入考量。这明显是对《威尼斯宪章》第11条的直接借用。

换句话说,真实性被定义成了文物古迹不同历史时期叠压形成的物质遗存的真实状态。当时试图杜绝的,更多的是那种为了还原初建状态而去除后世添加的“减法式”修复,而不是物质性的再造。

然而,这一版本的《指南》在应用之初,就遭到了意想不到的挑战。1978年,波兰政府提出将华沙历史中心加入世界遗产名录的申请。在二战中,因为华沙人民拒不投降,纳粹德军在1944年8月报复性地摧毁了这座城市,全城85%的地段被荡平。此后,1945年到1966年间,波兰人民拒绝了建设现代主义首都的规划建议,凭借着战前精确的测绘图纸和照片资料,全面恢复了华沙历史中心。老城的建筑立面得到精确的复建,而内部则根据新的功能需求进行了改造设计。 ICOMOS在最初的评估中,曾对其物质层面的真实性提出质疑。随即展开的大讨论无疑具有开创意义,各方就文化遗产的价值以及真实性的概念进行辩论,并确认:华沙的价值主要体现在其复建行为,而不是结果。因为华沙复建这一事件,代表了波兰人民的“民族意志”——在历经磨难后存续自身文明的重要载体,同时也体现了20世纪下半叶修复技术的有效性。换句话说,华沙的真实性在于其1945年至1966年间的复建行为本身,而不在于其所还原的那座古城。 这一点似乎在中国的遗产界并没有得到很好的理解。(图3)(图4)

图1:北京香山永安寺重建现场的施工组织标牌,可见项目名称由“修复”改为“修缮”。笔者摄于2015年11月。

中文语境中的分类定义和术语,在2000年版的《中国古迹遗址保护准则》(以下简称《准则》)中,曾有较详细的规定。该版《准则》的“汉语—英语词汇表”中,有“重建”一条,其对应的英文翻译为“reconstruction”,注释写道:“‘重建’是指以现存遗物及档案资料为依据,重新建造建筑物恢复其原状;其含义与‘再建’、‘复建’不同。‘再建’、‘复建’均为一种不允许的干预手段,因此没有列入《准则》。” 遗憾的是,这一定义并没有进一步厘清所谓“复建”与“再建”的具体指代。

2015年修订版的《准则》,词汇表中将“重建”一词的注释内容全部删除,正文中关于“重建”的第43条之阐释部分则提到:“……只有在特殊的情况下,如缺失建筑对现存建筑群具有特别重要的意义,并且缺失建筑形象和文字资料充分,依据充足,能够准确复原,方可考虑这一措施。”可见“重建”的定义与2000年版没有太大出入。 而“复建”与“再建”两个词,则完全退出了《准则》构建起的话语体系。

但其中“复建”一词,却持续在主流的文化遗产话语中流行。在国家文物局的公文档案中,从1980年到2014年底之间,使用“重建”“复建”作为关键词,共搜索到350个有效文件,这些文件大多数为与地方文物行政部门的往来文书,包括具体项目的批复意见等。其中“重建”出现111次,53次与文物古迹本身的物质性再造无关(多指现代建筑的拆除改造、区域性的灾后重建等);“复建”出现256次,23次无关(多指现代建筑的拆除改造)。部分文件同时使用两个词汇。

由此可见,即便是在国家文物局的官方话语中,“复建”也与“重建”混用,而且与《准则》的定义相反的是,“复建”一词更为常用,针对文物古迹物质性再造的专用性、特殊指代性更强,“重建”一词则更多见于与文化遗产无关的其他工、民建设领域。

其实,关于物质性再造行为的准确分类定义和术语,在欧洲早有明确的厘清。德国艺术史及文化遗产保护专家米夏尔•佩蔡特(Michael Petzet)早在1999年就撰文指出, 此行为可分为三类。

第一类为在图像、文字或实物证据的基础上严格考证原貌而进行的物质性再造,德文转译英文为“reconstruction”,本文试译为“复建”。查2000年重排版《新华字典》,“复”字除“又”、“再”之意外,还有“还原”、“使如旧”之意,再结合上文中提到的实际使用现状,“复建”的使用频率和特指性更强,因此此处翻译为“复建”较妥。案例如北京故宫建福宫花园物质性恢复工程,经过了严格的考古调查与文献考证、图像资料研究,虽然最终的结果仍与原貌有多多少少的差异,但从性质上看是不折不扣的复建工程。

第二类为针对近期损毁的建筑物所进行的、不以模仿原貌为必要条件的物质性再造,英文为“rebuilding”,本文试译为“重建”。“重”字的释义比较单纯,主要为“重复”、“再”,因此并不包含太多遗产考量的“rebuilding”,翻译为“重建”更恰当。案例如清光绪朝重修被英法联军烧毁的颐和园,原址新建的文昌阁与乾隆朝原物完全不同,仅仅保留了十字形的平面形制,此即为重建。

第三类为模仿原貌、同时又追求超越原貌以达到“更美好”状态的物质性再造,英文为“re-creation”,本文试译为“再建”。“再”字“表示事情或行为重复、继续,多指未然”,且有“更”、“更加”以及表示“另外有所补充”之意,包含更多主观选择或臆造添加的“re-creation”,翻译为“再建”更合适。案例如山西大同南城门的物质性恢复工程,明明有50年代的实测图,却刻意按照清代县志上古代文人意会的“城图”放大设计,追求夸张的效果,就是典型的再建工程。

佩蔡特的分类定义和术语曾经被国际古迹遗址理事会(以下简称ICOMOS)编订的《保护及修复的国际宪章》第二版前言部分(亦为佩蔡特撰写)收录, 因此具有权威的地位,但是在国际范围内的实际应用中却并没有得到很好的贯彻。

为消除歧义、明确指代、以及叙述方便,本文在对国际、国内的相关案例进行描述时,将使用佩蔡特的分类定义体系,以及笔者试拟的中文翻译,采用“物质性再造”这个提法作为泛指。

世界遗产框架中的物质性再造

1931年《历史性纪念物修复的雅典宪章》和1964年《国际古迹保护与修复宪章》(以下简称《威尼斯宪章》)均强调了对文物古迹现有物质遗存的保护以及修复过程中的最小干预理念。

其中《威尼斯宪章》在前言中提到了对“真实性(authenticity)”的全面保护这一最高原则,并且在关于考古遗址的第15条中指出:对于所有的物质性再造都要预先予以禁止,只允许原物归安。 这一条文体现了对文物古迹现有遗存的纯粹物质性的尊重,不提倡主观臆断的添加、再造。

这两部宪章的精神构成了1977年联合国教科文组织(以下简称UNESCO)第一版《实施<世界遗产公约>操作指南》(以下简称《指南》)的核心理念。这一版本《指南》的第9条要求,入选世界文化遗产的项目必须满足设计、材料、技艺和环境真实性的检验,并且强调,真实性不应限定为文物古迹初建的状态,而是应该将后代同样包含艺术或历史价值的改造和添加纳入考量。这明显是对《威尼斯宪章》第11条的直接借用。

换句话说,真实性被定义成了文物古迹不同历史时期叠压形成的物质遗存的真实状态。当时试图杜绝的,更多的是那种为了还原初建状态而去除后世添加的“减法式”修复,而不是物质性的再造。

然而,这一版本的《指南》在应用之初,就遭到了意想不到的挑战。1978年,波兰政府提出将华沙历史中心加入世界遗产名录的申请。在二战中,因为华沙人民拒不投降,纳粹德军在1944年8月报复性地摧毁了这座城市,全城85%的地段被荡平。此后,1945年到1966年间,波兰人民拒绝了建设现代主义首都的规划建议,凭借着战前精确的测绘图纸和照片资料,全面恢复了华沙历史中心。老城的建筑立面得到精确的复建,而内部则根据新的功能需求进行了改造设计。 ICOMOS在最初的评估中,曾对其物质层面的真实性提出质疑。随即展开的大讨论无疑具有开创意义,各方就文化遗产的价值以及真实性的概念进行辩论,并确认:华沙的价值主要体现在其复建行为,而不是结果。因为华沙复建这一事件,代表了波兰人民的“民族意志”——在历经磨难后存续自身文明的重要载体,同时也体现了20世纪下半叶修复技术的有效性。换句话说,华沙的真实性在于其1945年至1966年间的复建行为本身,而不在于其所还原的那座古城。 这一点似乎在中国的遗产界并没有得到很好的理解。(图3)(图4)

图3:华沙历史中心大广场全景。来源:Wikimedia Commens,拍摄者:Michael Bueker,网址:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Warsaw_Castle_Square_Panorama_2010.jpg

最终,华沙历史中心主要以当时的登录标准6——与重要思想、信仰、历史人物或事件相关联,和补充的标准2——在一定时间或地区内对建筑、雕塑、园林、景观设计、相关艺术或人类聚落的发展产生可观影响,成功跻身第一批世界遗产之列。

华沙的登录还有一个附带的条件——此后不准再有类似的复建项目登录。为了加强对这项附加条件的实施,从1980年开始,新修订的《指南》中强调,登录标准6只能在极特殊情况下或与其它标准结合使用,并且新增了一项要求:复建项目,只有在对原物彻底而详尽的记录基础上进行,才可以被接受。这一几乎不可能满足的条件(遗址类文物古迹通常在久远的过去便已损毁,很难存在所谓彻底而详尽的记录)再次反映了对《威尼斯宪章》条文的呼应。

华沙之后,对物质性再造的问题,在世界遗产框架中曾经保持了一段时间的否定性共识。虽然其间仍有一些复建、再建项目的申遗尝试,但大多以失败告终。如1985年法国提出的卡尔卡松历史城墙要塞申遗,就因19世纪欧仁•维奥莱—勒—杜克(Eugène Viollet-le-Duc)主持的修复中包含太多主观的再建而失败。

但是,伴随着1994年“文化景观”的概念和2005年《奈良真实性文件》(以下简称《奈良文件》)的正式引入,在尊重文化多元的大背景下,人们对文化遗产之类型和价值的认识发生了天翻地覆的变化。《指南》中的登录标准6已经由“应当(should)”变成了“最好(preferably)” 与其它标准结合使用,遗产的价值属性开始向非物质的层面进发,关于物质性再造的否定论调也再次遭到挑战;而专为杜绝再建、重建而设立的“彻底而详尽的记录”作为依据这一前提条件仍然存在,可见虽然形势上确有渐次放开的趋势,但是针对不同类型的物质性再造的价值评估,内在统一的逻辑并未形成。

从实际情况看,在世界遗产的框架内,目前已被认可的物质性再造行为有如下三大类——

第一类可概括为“遗产化了的物质性再造”,即物质性再造的行为本身属于遗产地之固有价值的一部分。理论支持可见于《巴拉宪章》中关于复建的第20条:“……在某些罕见的案例中,复建也可以作为保持场所文化意义的一种使用或实践方式而具有正当性。” 比如前文提到申遗失败的法国卡尔卡松历史城墙要塞,1997年成功登录世界遗产名录。ICOMOS重新拟定的价值评估中,用了更大的篇幅,肯定维奥莱—勒—杜克在19世纪下半叶所进行的修复工程及其对后世保护理念和实践的深远影响。 也就是说,卡尔卡松历史城墙要塞不仅因其古典时代晚期的城墙和中世纪的肌理而具有价值,同时更是作为19世纪“风格性修复”领军人的代表作而成为了世界遗产地。(图5)另一个著名的案例为日本的伊势神宫,其每隔20年就要在固定的地址依原样复建的“式年造替”制度已经持续了一千多年,且每次造替都有详细档案留存至今。很明显,这个制度本身,也是该遗产地的核心、固有价值之一。伊势神宫虽然不是世界遗产地,但因其而产生的国际讨论却对世界遗产制度中的价值评估理论框架产生深远影响。

图3:华沙历史中心大广场全景。来源:Wikimedia Commens,拍摄者:Michael Bueker,网址:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Warsaw_Castle_Square_Panorama_2010.jpg

最终,华沙历史中心主要以当时的登录标准6——与重要思想、信仰、历史人物或事件相关联,和补充的标准2——在一定时间或地区内对建筑、雕塑、园林、景观设计、相关艺术或人类聚落的发展产生可观影响,成功跻身第一批世界遗产之列。

华沙的登录还有一个附带的条件——此后不准再有类似的复建项目登录。为了加强对这项附加条件的实施,从1980年开始,新修订的《指南》中强调,登录标准6只能在极特殊情况下或与其它标准结合使用,并且新增了一项要求:复建项目,只有在对原物彻底而详尽的记录基础上进行,才可以被接受。这一几乎不可能满足的条件(遗址类文物古迹通常在久远的过去便已损毁,很难存在所谓彻底而详尽的记录)再次反映了对《威尼斯宪章》条文的呼应。

华沙之后,对物质性再造的问题,在世界遗产框架中曾经保持了一段时间的否定性共识。虽然其间仍有一些复建、再建项目的申遗尝试,但大多以失败告终。如1985年法国提出的卡尔卡松历史城墙要塞申遗,就因19世纪欧仁•维奥莱—勒—杜克(Eugène Viollet-le-Duc)主持的修复中包含太多主观的再建而失败。

但是,伴随着1994年“文化景观”的概念和2005年《奈良真实性文件》(以下简称《奈良文件》)的正式引入,在尊重文化多元的大背景下,人们对文化遗产之类型和价值的认识发生了天翻地覆的变化。《指南》中的登录标准6已经由“应当(should)”变成了“最好(preferably)” 与其它标准结合使用,遗产的价值属性开始向非物质的层面进发,关于物质性再造的否定论调也再次遭到挑战;而专为杜绝再建、重建而设立的“彻底而详尽的记录”作为依据这一前提条件仍然存在,可见虽然形势上确有渐次放开的趋势,但是针对不同类型的物质性再造的价值评估,内在统一的逻辑并未形成。

从实际情况看,在世界遗产的框架内,目前已被认可的物质性再造行为有如下三大类——

第一类可概括为“遗产化了的物质性再造”,即物质性再造的行为本身属于遗产地之固有价值的一部分。理论支持可见于《巴拉宪章》中关于复建的第20条:“……在某些罕见的案例中,复建也可以作为保持场所文化意义的一种使用或实践方式而具有正当性。” 比如前文提到申遗失败的法国卡尔卡松历史城墙要塞,1997年成功登录世界遗产名录。ICOMOS重新拟定的价值评估中,用了更大的篇幅,肯定维奥莱—勒—杜克在19世纪下半叶所进行的修复工程及其对后世保护理念和实践的深远影响。 也就是说,卡尔卡松历史城墙要塞不仅因其古典时代晚期的城墙和中世纪的肌理而具有价值,同时更是作为19世纪“风格性修复”领军人的代表作而成为了世界遗产地。(图5)另一个著名的案例为日本的伊势神宫,其每隔20年就要在固定的地址依原样复建的“式年造替”制度已经持续了一千多年,且每次造替都有详细档案留存至今。很明显,这个制度本身,也是该遗产地的核心、固有价值之一。伊势神宫虽然不是世界遗产地,但因其而产生的国际讨论却对世界遗产制度中的价值评估理论框架产生深远影响。

图5:卡尔卡松历史城墙要塞全景鸟瞰。来源:Wikimedia Commens,拍摄者:Chensiyuan,网址:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1_carcassonne_aerial_2016.jpg

第二类可概括为“为遗产地赋予新的价值的物质性再造”,即物质性再造的行为,在遗产地固有价值的基础上,为其增添了新的价值,这类新的价值大多带有社会的属性。

理论支持可见于《里加宪章》及《克拉科夫宪章》,后者虽然没有被正式纳入世界遗产的官方语境,其观点却相当具有代表性:“……对遭受武装冲突或自然灾害而毁灭的整座建筑的复建,只有在其具有与整个社区的身份认同相关的社会及文化动机的情况下,才可以被接受。”

比如在2005年成功进入世界遗产名录的波斯尼亚和黑塞哥维那遗产点——莫斯塔尔旧城和旧桥地区,就是此类一个典型案例。莫斯塔尔旧城自古就是不同种族和信仰的混居地带,旧桥曾经是联结雷特瓦河两岸居民的重要枢纽。在1990年间的冲突中,包括旧桥在内的众多建筑被蓄意摧毁。2004年完成的复建由UNESCO牵头,这一工程被认为是协调和解、国际合作的象征,也是不同文化、种族和宗教社会之间和睦相处的标志,莫斯塔尔旧城和旧桥地区凭借此“新的价值”而成为世界遗产,它也是2005年《指南》正式将《奈良文件》作为对真实性阐释的附件而纳入后,第一个申遗成功的复建案例。

如果说华沙是对过去某个历史事件的见证,而莫斯塔尔则是当代意识形态的具象化代表,它体现了对遗产地非物质属性价值,特别是对当代社会这一层面的价值的进一步认知。(图6)(图7)

图5:卡尔卡松历史城墙要塞全景鸟瞰。来源:Wikimedia Commens,拍摄者:Chensiyuan,网址:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1_carcassonne_aerial_2016.jpg

第二类可概括为“为遗产地赋予新的价值的物质性再造”,即物质性再造的行为,在遗产地固有价值的基础上,为其增添了新的价值,这类新的价值大多带有社会的属性。

理论支持可见于《里加宪章》及《克拉科夫宪章》,后者虽然没有被正式纳入世界遗产的官方语境,其观点却相当具有代表性:“……对遭受武装冲突或自然灾害而毁灭的整座建筑的复建,只有在其具有与整个社区的身份认同相关的社会及文化动机的情况下,才可以被接受。”

比如在2005年成功进入世界遗产名录的波斯尼亚和黑塞哥维那遗产点——莫斯塔尔旧城和旧桥地区,就是此类一个典型案例。莫斯塔尔旧城自古就是不同种族和信仰的混居地带,旧桥曾经是联结雷特瓦河两岸居民的重要枢纽。在1990年间的冲突中,包括旧桥在内的众多建筑被蓄意摧毁。2004年完成的复建由UNESCO牵头,这一工程被认为是协调和解、国际合作的象征,也是不同文化、种族和宗教社会之间和睦相处的标志,莫斯塔尔旧城和旧桥地区凭借此“新的价值”而成为世界遗产,它也是2005年《指南》正式将《奈良文件》作为对真实性阐释的附件而纳入后,第一个申遗成功的复建案例。

如果说华沙是对过去某个历史事件的见证,而莫斯塔尔则是当代意识形态的具象化代表,它体现了对遗产地非物质属性价值,特别是对当代社会这一层面的价值的进一步认知。(图6)(图7)

图6:2003年6月复建中的莫斯塔尔旧桥。来源:Wikimedia Commens,拍摄者:Donar Reiskoffer,网址:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bosnia,_Mostar,_old_bridge_2.JPG

除此之外,还存在另外一类对物质性再造行为进行的间接认可,即对“文化景观”这一概念的运用。如在1990年以历史中心名义申遗失败的前东德城市德累斯顿,在2004年以德累斯顿易北河谷文化景观的名义申遗成功(后因道路桥梁建设于2009年被除名)。德累斯顿著名的巴洛克风格历史中心在二战末期遭到盟军的“道德轰炸”,几乎被夷为平地。现存状态为数十年来持续复建的结果。2004年的申遗,改变了对遗产本体的认知,具体内容由复建的历史中心挪至老城边缘的易北河谷,并且串联起城外郊区的一系列未遭轰炸的历史和自然景观,使复建仅仅成为整个文化景观之背景中的一部分。 (图8)这种做法实际上是变换了申遗的对象,使对真实性的检验由具体某几座建筑的物质材料的角度,上升到另外一个更高的层次和更大维度——即从这些建筑及其与周边人工和自然环境的交互共生形态中分离出来的“景观”这个抽象的概念。因此,真实性已经不在具体的一砖一石,而是宏观的人与城市、人与自然的共生关系。当然,具体到德累斯顿这个案例,作为登录的前提条件,其复建仍然需要满足《指南》中“彻底而详尽的记录”作为依据这一条坚如磐石的要求——也即“信息源的真实性”这个底线。

图6:2003年6月复建中的莫斯塔尔旧桥。来源:Wikimedia Commens,拍摄者:Donar Reiskoffer,网址:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bosnia,_Mostar,_old_bridge_2.JPG

除此之外,还存在另外一类对物质性再造行为进行的间接认可,即对“文化景观”这一概念的运用。如在1990年以历史中心名义申遗失败的前东德城市德累斯顿,在2004年以德累斯顿易北河谷文化景观的名义申遗成功(后因道路桥梁建设于2009年被除名)。德累斯顿著名的巴洛克风格历史中心在二战末期遭到盟军的“道德轰炸”,几乎被夷为平地。现存状态为数十年来持续复建的结果。2004年的申遗,改变了对遗产本体的认知,具体内容由复建的历史中心挪至老城边缘的易北河谷,并且串联起城外郊区的一系列未遭轰炸的历史和自然景观,使复建仅仅成为整个文化景观之背景中的一部分。 (图8)这种做法实际上是变换了申遗的对象,使对真实性的检验由具体某几座建筑的物质材料的角度,上升到另外一个更高的层次和更大维度——即从这些建筑及其与周边人工和自然环境的交互共生形态中分离出来的“景观”这个抽象的概念。因此,真实性已经不在具体的一砖一石,而是宏观的人与城市、人与自然的共生关系。当然,具体到德累斯顿这个案例,作为登录的前提条件,其复建仍然需要满足《指南》中“彻底而详尽的记录”作为依据这一条坚如磐石的要求——也即“信息源的真实性”这个底线。

图8:复建后的德累斯顿老城易北河沿岸景观。笔者摄于2015年2月。

综上所述,在世界遗产的框架内,对文物古迹物质真实性的崇拜,从世界遗产的登录机制设立之初便遭到了挑战。这一近乎恋物癖式的崇拜,有着18世纪浪漫主义运动中对建筑废墟“画意”(picturesque)美的认知和工业革命后对现代性的思辨等多重起源,无疑带有根深蒂固的欧洲基因和时代特征,因此它不可能放之四海而皆准,也不可能是一成不变的。在欧洲所主导的遗产化进程中,这一对文物古迹的物质性崇拜被奉为“普世价值”而远播世界各地,也对中国现代文化遗产理念的形成产生了至关重要的影响,是理解当今诸多问题背后逻辑症结的关键一环。

中国的相关法规与理论

欧洲的理念引入中国后,与中国的固有传统和遗产特征相适应,而产生了变化。与此同时,在欧洲内部,其理念也如上文所述,渐进式变化。这种变化后的理念,又再次引入中国,与先前输入并本土化了的版本发生碰撞……正是这种被动式的、非线性的遗产化(同时也是现代化的一部分)进程,造成了中国物质性再造特有的、逻辑混乱的公共话语。

2002年修订的《中华人民共和国文物保护法》(以下简称《文物法》)中,新增了一条规定:“不可移动文物已经全部毁坏的,应当实施遗址保护,不得在原址重建。但是,因特殊情况需要在原址重建的,由省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门征得国务院文物行政部门同意后,报省、自治区、直辖市人民政府批准;全国重点文物保护单位需要在原址重建的,由省、自治区、直辖市人民政府报国务院批准。”

这个新出现的第二十二条,其文字中的“重建”一词,应该被视为是泛指,而“不可移动文物”这个提法的涵盖面,则超越了“文物保护单位”,理论上包含了一切具有法定价值的古迹遗址,这是中国在法理上禁止物质性再造的开端。这一上升到法律层面的强势否定,即便是在欧洲各国的文物保护法律条文中,也是比较罕见的,目前就笔者了解,只有西班牙存在类似的规定。

然而,值得注意的是,该条规定从第二句开始,却指出了“因特殊情况”需要原址物质性再造的行政审批路径。而且,在这一版本的规则设计中,一切级别的文保单位,物质性再造的审批都要经过国务院文物行政部门——即国家文物局的同意。至于具体哪些情况可以被认定为“特殊情况”,《文物法》并没有指明,换句话说,就是由行政部门具体裁定。可见文物古迹的物质性再造,在中国的官方语境中,从来都是一个由政府高度授权的、经过审批的、自上而下的行为。

2004年,国际古迹遗址理事会中国委员会与美国盖蒂研究所合作,以《威尼斯宪章》及《巴拉宪章》为参照编订的《准则》,在第一版的基础上修订后正式出版发行。《准则》由国家文物局审定并推荐,其中关于物质性再造的内容,可以视为是对《文物法》条文的补充,作为实施过程中的“行业规范”。这一版本的《准则》将复建视为一种“极特殊的”、“经过特殊批准的”、“个别”文保工程,可以考虑的实施对象是:1,大范围遗址上的次要遗址,以担当必要的展览和服务功能;2,毁去时间不长的,在公众心目中有较深的印象,或留存有可靠的形象资料;3,园林和人文景观中与现存的景观环境有密切联系的少量建筑;4,格局完整的建筑组群中已毁坏的少量次要建筑;5,有特殊纪念功能的文物古迹。 这其中,标准1、3、4可以归入世界遗产框架内所许可的物质性再造中“文化景观”那一类;标准5可以归入第二类,赋予新的价值的再造;标准2则属于对信息源的真实性要求。可见,《准则》中并没有对第一类认可——即物质性再造本身已成为遗产价值的一部分这类情况,做出充分的认知。

从实际操作来看,在国家级文物保护单位的层面上,国家文物局在审批过程中,提及最多的是对文物古迹物质性再造工程的“依据”和“必要性”两个方面的考量。如2008年,针对贵州省川主宫的复建申请,国家文物局在回文中就明确要求贵州省文物局就该方案的“必要性”和“依据”组织专家论证后另行报批。 这其中的“必要性”,主要是指类似《准则》认可标准1中的功能性考量。

此后,《文物法》与《准则》均在不同时期做出了修订。《文物法》在2007年的修订中缩小了国家文物局对文物古迹物质性再造的审批权限,将省级及以下文保单位的决定权下放到省一级行政部门;《准则》在2015年做出重大改动,首次提出文化遗产的社会价值和文化价值,并纳入了文化多样性、非物质文化遗产、和对传统工艺的传承等概念。至于物质性再造,则被定义为对文物古迹的一种“不建议”采取的展示手段,而非文保工程,并且大幅度删减了原有的5项具体许可标准,仅剩下标准4一项。

一个法律,一个行规,二者的修订均反映出新形势下对物质性再造的政策放宽趋势。考虑到中国的物质再造工程有很多恰恰是由地方政府牵头发起并投资,因此,将国保级别以外提案的行政审批权下放到地方,就等于对此大大开了绿灯。而《准则》把物质性再造定义为展示的手段,而大幅删减控制性要求,也是面对势不可挡的再造浪潮而做出的一种既守住核心价值观、又体面地全身而退的反应。随着“中华优秀传统文化传承与发展工程”的开展, 中国未来的文物古迹物质性再造,只会越来越多,在缺乏有效理论指导的情况下,恐怕也会越来越难以控制。

在法律和行规之外,还存在着另一个在文化遗产保护的实际操作层面影响力颇大的纲领性文件——《关于中国特色的文物古建筑保护维修理论与实践的共识——曲阜宣言》(以下简称《曲阜宣言》)。这份发布于2005年的宣言,由33位古建保护与修复领域的专家联署。宣言指出,中国古建筑具有采用木结构而产生的特殊性,修复只要“按照原型制、原材料、原结构、原工艺进行认真修复,科学复原”,结果“依然具有科学价值、艺术价值和历史价值”,不应被视为“假古董”。这一条文中引用的“四原原则”,最早由罗哲文先生提出,虽然原意是指修复工程,却常常被借用来为复建乃至再建正名。比如,山西大同原市长耿彦波,就曾在自己撰写的文章中强调,他所领导的大同再建工程严格遵守“四原原则”,因此重新设计建造的仿古建筑仍然是文物。

然而,有意思的是,《曲阜宣言》并不被国家文物局所认可或推荐。如在2011年关于广州光孝寺文保规划的意见函中,国家文物局就明确指出:“《曲阜宣言》不宜作为规划编制依据,应予以删除。”

法国建筑历史与理论权威学者弗朗索瓦泽•绍伊(Françoise Choay)曾经指出,“历史性纪念物”这一概念与人们对历史的“距离感”紧密相关,它的诞生取决于把历史作为一门学科、以及艺术作为自主活动这两大因素。 这个理论揭示了建筑遗产化进程的内在决定性因素。迫使中国传统建筑的物质性存在进行遗产化的力量,全然来自近代欧洲的经验。《准则》在内在逻辑上始终承袭欧洲对文物古迹的物质性崇拜这个根,而《曲阜宣言》则是欧洲理念传入中国后,与强大的本土传统相融合后的产物。

在中国古典社会里,建筑的遗产化完全没有自发形成。主要原因是,建造之术并不在文人、士大夫日常生活可以把玩的范围之内,从而也未曾被纳入“艺术”的领域。与建筑有关的形而上的鉴赏与实践,基本只限定在对诗情画意的比附之上,如园林设计或是对建筑组群的方位和布局之“势”的处理;建造的活动本身只是一门形而下的、匠人之间相传的技艺,是“器”而非“道”。因此,中国的重要纪念性建筑物在传统社会里总是被反复重建,人们通常并不在乎其现存建筑的物质年龄,而是始终铭记它们的始建年代,在具体的构件做法乃至外观上更是随潮流而动,从不在技术的层面上“仿古”。“君子不器”,中国传统上对建筑的鉴赏,主要聚焦在建筑物本身所剥离出的抽象的、非物质的关联性价值上。这种独特的价值观,倒是与世界遗产框架中的“文化景观”这一概念相当接近。梁思成、林徽因提出的“建筑意”这一概念, 其实就是早期接受欧美教育的中国文人,意识到这个问题之后,试图将中国建筑的物质存在纳入艺术鉴赏、特别是古董鉴赏范畴之中的一种尝试。它赋予了人们一种不仅是通过建筑抽象的形式,同时也在具体的一砖一木当中看到美和时光流逝的能力。这是引入西方理念而迫使中国建筑在物质层面上迈向遗产化的重要一步。

在《曲阜宣言》与《准则》的对立之中,《曲阜宣言》一派在接受“文化遗产”这一欧洲概念的同时,如同古人一般,再一次地将对建筑的鉴赏聚焦在所剥离出的抽象的价值上。《曲阜宣言》忽略了建筑的物质存在作为匠人手工劳动作品的独一无二性(作者真实性),无视历史上的个体工匠(或团体)的独特“意匠(kunstwollen)”所造成的细微差异,以及逝去的时光所赋予每一座古建筑的独一无二的“古旧价值(age value)”,正如古董鉴赏中的“包浆”。 他们将中国建筑的传统默认为是沿袭不辍的,自己仍然活在历史中,通过重复同样的传统模式,仍然可以“创造”文物。因此,文物古迹是可以再生的,保护的对象应该是这种亘古不变的模式,而非个别建筑的物质性存在本身;《准则》一派则继续发展了“建筑意”的概念,尊重个别建筑之间的意匠差异。他们从现代性的角度,经典地将历史视为一个经过漫长的演进并完结了的过去式,中国建筑的传统已经发生断裂。他们虽然在后续的修订中吸纳了国际遗产界近来面向非物质价值逐渐开放的潮流,但仍然认为古建筑是已经逝去的世代的物化代表,是不可再生和复制的。

根据绍伊的理论,《曲阜宣言》与《准则》之间的理念冲突,实际上反映了中国“后发外生”的现代化进程中,非线性的遗产化发展轨迹。而文物古迹物质性再造的问题,是这个独特轨迹上一个通过现行理论框架难以调和的重大分歧。在理论层面无法达成共识的情况下,通过《文物法》的规则设计,对于文物古迹的物质性再造几乎全然成为了一个决定权在行政部门的政策调控行为,有时可以随着政治意图、甚至某些领导人的个人好恶而波动。

中国文物古迹物质性再造中存在的问题

抛开《准则》与《曲阜宣言》之间的分歧不谈,从实际操作的层面上看,中国文物古迹的物质性再造还存在着一些比较突出的共性问题。

第一个问题,是基于价值的选择而对晚期遗存的破坏。这一点虽然在《准则》中早有交代,但在实际的工程中仍然屡有发生。比较严重的,如1997年8月至1999年9月对河北正定隆兴寺大悲阁的再建工程。大悲阁始建于北宋开宝八年(975年),明代嘉靖二十一年至二十四年(1542—1545年)由住持僧印璋请僧人元海重修大悲阁,并增建左右耳阁。

此番再建之前,大悲阁的原貌是1944年重建的状态。关于这次重建,还有一段颇为曲折的历史故事。上世纪初,大悲阁顶部陆续坍塌。1933年,住持纯三建大佛龛保护北宋铜佛,而大悲阁下部无力整修。后战争爆发,1942年春日军驻正定机关长威胁纯三说,“佛昨夜托梦于我,不愿在这座四面透风漏雨的破庙中栖身,要赴东瀛寻找一片清净世界……”。 纯三和尚四处求援,欲修复大悲阁保住大佛,不料无人敢承担此项工程。此时,北平阜民建筑公司负责人程宽携总工程师刘世铭冒着生命危险赶赴隆兴寺,担纲大悲阁的重建工程。至1944年春,在日本人的反复阻挠及资金严重不足的情况下,缩小面积并利用左右耳阁之旧料组建的大悲阁竣工落成,终将北宋大佛留在了正定。可见,这座民国年间重建的大悲阁,与号称河北省三宝之一的“正定大佛”有着不可分割的联系。(图9)

图8:复建后的德累斯顿老城易北河沿岸景观。笔者摄于2015年2月。

综上所述,在世界遗产的框架内,对文物古迹物质真实性的崇拜,从世界遗产的登录机制设立之初便遭到了挑战。这一近乎恋物癖式的崇拜,有着18世纪浪漫主义运动中对建筑废墟“画意”(picturesque)美的认知和工业革命后对现代性的思辨等多重起源,无疑带有根深蒂固的欧洲基因和时代特征,因此它不可能放之四海而皆准,也不可能是一成不变的。在欧洲所主导的遗产化进程中,这一对文物古迹的物质性崇拜被奉为“普世价值”而远播世界各地,也对中国现代文化遗产理念的形成产生了至关重要的影响,是理解当今诸多问题背后逻辑症结的关键一环。

中国的相关法规与理论

欧洲的理念引入中国后,与中国的固有传统和遗产特征相适应,而产生了变化。与此同时,在欧洲内部,其理念也如上文所述,渐进式变化。这种变化后的理念,又再次引入中国,与先前输入并本土化了的版本发生碰撞……正是这种被动式的、非线性的遗产化(同时也是现代化的一部分)进程,造成了中国物质性再造特有的、逻辑混乱的公共话语。

2002年修订的《中华人民共和国文物保护法》(以下简称《文物法》)中,新增了一条规定:“不可移动文物已经全部毁坏的,应当实施遗址保护,不得在原址重建。但是,因特殊情况需要在原址重建的,由省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门征得国务院文物行政部门同意后,报省、自治区、直辖市人民政府批准;全国重点文物保护单位需要在原址重建的,由省、自治区、直辖市人民政府报国务院批准。”

这个新出现的第二十二条,其文字中的“重建”一词,应该被视为是泛指,而“不可移动文物”这个提法的涵盖面,则超越了“文物保护单位”,理论上包含了一切具有法定价值的古迹遗址,这是中国在法理上禁止物质性再造的开端。这一上升到法律层面的强势否定,即便是在欧洲各国的文物保护法律条文中,也是比较罕见的,目前就笔者了解,只有西班牙存在类似的规定。

然而,值得注意的是,该条规定从第二句开始,却指出了“因特殊情况”需要原址物质性再造的行政审批路径。而且,在这一版本的规则设计中,一切级别的文保单位,物质性再造的审批都要经过国务院文物行政部门——即国家文物局的同意。至于具体哪些情况可以被认定为“特殊情况”,《文物法》并没有指明,换句话说,就是由行政部门具体裁定。可见文物古迹的物质性再造,在中国的官方语境中,从来都是一个由政府高度授权的、经过审批的、自上而下的行为。

2004年,国际古迹遗址理事会中国委员会与美国盖蒂研究所合作,以《威尼斯宪章》及《巴拉宪章》为参照编订的《准则》,在第一版的基础上修订后正式出版发行。《准则》由国家文物局审定并推荐,其中关于物质性再造的内容,可以视为是对《文物法》条文的补充,作为实施过程中的“行业规范”。这一版本的《准则》将复建视为一种“极特殊的”、“经过特殊批准的”、“个别”文保工程,可以考虑的实施对象是:1,大范围遗址上的次要遗址,以担当必要的展览和服务功能;2,毁去时间不长的,在公众心目中有较深的印象,或留存有可靠的形象资料;3,园林和人文景观中与现存的景观环境有密切联系的少量建筑;4,格局完整的建筑组群中已毁坏的少量次要建筑;5,有特殊纪念功能的文物古迹。 这其中,标准1、3、4可以归入世界遗产框架内所许可的物质性再造中“文化景观”那一类;标准5可以归入第二类,赋予新的价值的再造;标准2则属于对信息源的真实性要求。可见,《准则》中并没有对第一类认可——即物质性再造本身已成为遗产价值的一部分这类情况,做出充分的认知。

从实际操作来看,在国家级文物保护单位的层面上,国家文物局在审批过程中,提及最多的是对文物古迹物质性再造工程的“依据”和“必要性”两个方面的考量。如2008年,针对贵州省川主宫的复建申请,国家文物局在回文中就明确要求贵州省文物局就该方案的“必要性”和“依据”组织专家论证后另行报批。 这其中的“必要性”,主要是指类似《准则》认可标准1中的功能性考量。

此后,《文物法》与《准则》均在不同时期做出了修订。《文物法》在2007年的修订中缩小了国家文物局对文物古迹物质性再造的审批权限,将省级及以下文保单位的决定权下放到省一级行政部门;《准则》在2015年做出重大改动,首次提出文化遗产的社会价值和文化价值,并纳入了文化多样性、非物质文化遗产、和对传统工艺的传承等概念。至于物质性再造,则被定义为对文物古迹的一种“不建议”采取的展示手段,而非文保工程,并且大幅度删减了原有的5项具体许可标准,仅剩下标准4一项。

一个法律,一个行规,二者的修订均反映出新形势下对物质性再造的政策放宽趋势。考虑到中国的物质再造工程有很多恰恰是由地方政府牵头发起并投资,因此,将国保级别以外提案的行政审批权下放到地方,就等于对此大大开了绿灯。而《准则》把物质性再造定义为展示的手段,而大幅删减控制性要求,也是面对势不可挡的再造浪潮而做出的一种既守住核心价值观、又体面地全身而退的反应。随着“中华优秀传统文化传承与发展工程”的开展, 中国未来的文物古迹物质性再造,只会越来越多,在缺乏有效理论指导的情况下,恐怕也会越来越难以控制。

在法律和行规之外,还存在着另一个在文化遗产保护的实际操作层面影响力颇大的纲领性文件——《关于中国特色的文物古建筑保护维修理论与实践的共识——曲阜宣言》(以下简称《曲阜宣言》)。这份发布于2005年的宣言,由33位古建保护与修复领域的专家联署。宣言指出,中国古建筑具有采用木结构而产生的特殊性,修复只要“按照原型制、原材料、原结构、原工艺进行认真修复,科学复原”,结果“依然具有科学价值、艺术价值和历史价值”,不应被视为“假古董”。这一条文中引用的“四原原则”,最早由罗哲文先生提出,虽然原意是指修复工程,却常常被借用来为复建乃至再建正名。比如,山西大同原市长耿彦波,就曾在自己撰写的文章中强调,他所领导的大同再建工程严格遵守“四原原则”,因此重新设计建造的仿古建筑仍然是文物。

然而,有意思的是,《曲阜宣言》并不被国家文物局所认可或推荐。如在2011年关于广州光孝寺文保规划的意见函中,国家文物局就明确指出:“《曲阜宣言》不宜作为规划编制依据,应予以删除。”

法国建筑历史与理论权威学者弗朗索瓦泽•绍伊(Françoise Choay)曾经指出,“历史性纪念物”这一概念与人们对历史的“距离感”紧密相关,它的诞生取决于把历史作为一门学科、以及艺术作为自主活动这两大因素。 这个理论揭示了建筑遗产化进程的内在决定性因素。迫使中国传统建筑的物质性存在进行遗产化的力量,全然来自近代欧洲的经验。《准则》在内在逻辑上始终承袭欧洲对文物古迹的物质性崇拜这个根,而《曲阜宣言》则是欧洲理念传入中国后,与强大的本土传统相融合后的产物。

在中国古典社会里,建筑的遗产化完全没有自发形成。主要原因是,建造之术并不在文人、士大夫日常生活可以把玩的范围之内,从而也未曾被纳入“艺术”的领域。与建筑有关的形而上的鉴赏与实践,基本只限定在对诗情画意的比附之上,如园林设计或是对建筑组群的方位和布局之“势”的处理;建造的活动本身只是一门形而下的、匠人之间相传的技艺,是“器”而非“道”。因此,中国的重要纪念性建筑物在传统社会里总是被反复重建,人们通常并不在乎其现存建筑的物质年龄,而是始终铭记它们的始建年代,在具体的构件做法乃至外观上更是随潮流而动,从不在技术的层面上“仿古”。“君子不器”,中国传统上对建筑的鉴赏,主要聚焦在建筑物本身所剥离出的抽象的、非物质的关联性价值上。这种独特的价值观,倒是与世界遗产框架中的“文化景观”这一概念相当接近。梁思成、林徽因提出的“建筑意”这一概念, 其实就是早期接受欧美教育的中国文人,意识到这个问题之后,试图将中国建筑的物质存在纳入艺术鉴赏、特别是古董鉴赏范畴之中的一种尝试。它赋予了人们一种不仅是通过建筑抽象的形式,同时也在具体的一砖一木当中看到美和时光流逝的能力。这是引入西方理念而迫使中国建筑在物质层面上迈向遗产化的重要一步。

在《曲阜宣言》与《准则》的对立之中,《曲阜宣言》一派在接受“文化遗产”这一欧洲概念的同时,如同古人一般,再一次地将对建筑的鉴赏聚焦在所剥离出的抽象的价值上。《曲阜宣言》忽略了建筑的物质存在作为匠人手工劳动作品的独一无二性(作者真实性),无视历史上的个体工匠(或团体)的独特“意匠(kunstwollen)”所造成的细微差异,以及逝去的时光所赋予每一座古建筑的独一无二的“古旧价值(age value)”,正如古董鉴赏中的“包浆”。 他们将中国建筑的传统默认为是沿袭不辍的,自己仍然活在历史中,通过重复同样的传统模式,仍然可以“创造”文物。因此,文物古迹是可以再生的,保护的对象应该是这种亘古不变的模式,而非个别建筑的物质性存在本身;《准则》一派则继续发展了“建筑意”的概念,尊重个别建筑之间的意匠差异。他们从现代性的角度,经典地将历史视为一个经过漫长的演进并完结了的过去式,中国建筑的传统已经发生断裂。他们虽然在后续的修订中吸纳了国际遗产界近来面向非物质价值逐渐开放的潮流,但仍然认为古建筑是已经逝去的世代的物化代表,是不可再生和复制的。

根据绍伊的理论,《曲阜宣言》与《准则》之间的理念冲突,实际上反映了中国“后发外生”的现代化进程中,非线性的遗产化发展轨迹。而文物古迹物质性再造的问题,是这个独特轨迹上一个通过现行理论框架难以调和的重大分歧。在理论层面无法达成共识的情况下,通过《文物法》的规则设计,对于文物古迹的物质性再造几乎全然成为了一个决定权在行政部门的政策调控行为,有时可以随着政治意图、甚至某些领导人的个人好恶而波动。

中国文物古迹物质性再造中存在的问题

抛开《准则》与《曲阜宣言》之间的分歧不谈,从实际操作的层面上看,中国文物古迹的物质性再造还存在着一些比较突出的共性问题。

第一个问题,是基于价值的选择而对晚期遗存的破坏。这一点虽然在《准则》中早有交代,但在实际的工程中仍然屡有发生。比较严重的,如1997年8月至1999年9月对河北正定隆兴寺大悲阁的再建工程。大悲阁始建于北宋开宝八年(975年),明代嘉靖二十一年至二十四年(1542—1545年)由住持僧印璋请僧人元海重修大悲阁,并增建左右耳阁。

此番再建之前,大悲阁的原貌是1944年重建的状态。关于这次重建,还有一段颇为曲折的历史故事。上世纪初,大悲阁顶部陆续坍塌。1933年,住持纯三建大佛龛保护北宋铜佛,而大悲阁下部无力整修。后战争爆发,1942年春日军驻正定机关长威胁纯三说,“佛昨夜托梦于我,不愿在这座四面透风漏雨的破庙中栖身,要赴东瀛寻找一片清净世界……”。 纯三和尚四处求援,欲修复大悲阁保住大佛,不料无人敢承担此项工程。此时,北平阜民建筑公司负责人程宽携总工程师刘世铭冒着生命危险赶赴隆兴寺,担纲大悲阁的重建工程。至1944年春,在日本人的反复阻挠及资金严重不足的情况下,缩小面积并利用左右耳阁之旧料组建的大悲阁竣工落成,终将北宋大佛留在了正定。可见,这座民国年间重建的大悲阁,与号称河北省三宝之一的“正定大佛”有着不可分割的联系。(图9)

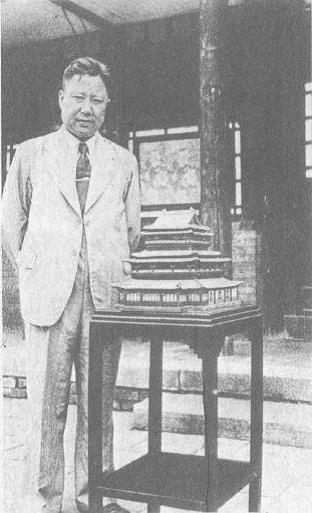

图9:程宽与大悲阁模型,见:程世佐,“正定隆兴寺大悲阁抢修始末”,《中国文物报》,2009年12月18日第008版。

然而,有关部门认为,这座民国建筑,在隆兴寺保存了数座宋代建筑的组群中,不足以承载其应有的价值,于是重新设计了一座仿宋风格的建筑取而代之。(图10)在对原有大悲阁的拆除工程中,还于大佛背墙内发现北宋大悲阁原状内槽木柱一排四根,以及柱头、补间铺作斗栱七攒,未得到原址保留。

图9:程宽与大悲阁模型,见:程世佐,“正定隆兴寺大悲阁抢修始末”,《中国文物报》,2009年12月18日第008版。

然而,有关部门认为,这座民国建筑,在隆兴寺保存了数座宋代建筑的组群中,不足以承载其应有的价值,于是重新设计了一座仿宋风格的建筑取而代之。(图10)在对原有大悲阁的拆除工程中,还于大佛背墙内发现北宋大悲阁原状内槽木柱一排四根,以及柱头、补间铺作斗栱七攒,未得到原址保留。

图10:再建后的隆兴寺大悲阁。笔者摄于2011年冬。

晚期的民国建筑大悲阁被认为丧失了早期的“宋代风格”这一非物质的价值,因此被拆除再建。此役在当时被认为是一项严谨的“复建”工程,依法取得了国家文物局的批准。现在来看,殊为可惜。

第二个问题,是在展示上缺乏对物质性再造工程的阐明。这一点《准则》也有指导性规定,但实施情况普遍不佳。比如山西大同华严寺,在2008年至2010年间展开的大规模的再建工程,拆除了寺院周边的历史肌理,大面积扩建原有的寺院规模,并设计建造了大量的辽金风格仿古建筑。(图11)这个工程曾被国家文物局叫停,如今在寺院景区入口处的介绍说明中,却对再建一事只字不提,并且将新建的仿古建筑同真正的历史建筑混在一起介绍,给观众造成很大误导。上文提到的世界遗产框架下的物质性再造案例,无一不是对复建或再建的事实如实承认,并在此基础上获得了积极的价值评估。就大同古城再建一事的规模、对当代文保理念的代表性、以及它对中国古城保护与改造带来的实际影响,有朝一日也许也会如同华沙或卡尔卡松城堡一样获得遗产的身份,但如今对待再建工程躲躲藏藏的不诚实态度,直接打消了这种积极价值评估的可能。

另外,如南京明孝陵神功圣德碑亭,对于木结构屋架的复建,说明牌仅用了“进行保护”这样的提法一带而过。特别是这个项目中,屋顶内部的梁架结构还为了保护文物本体而做出了特殊的排布,并非完全依照古制,覆盖上彩绘之后,如果没有特别的说明,很难看出其为新的结构,极易造成误导。(图12)(图13)

图10:再建后的隆兴寺大悲阁。笔者摄于2011年冬。

晚期的民国建筑大悲阁被认为丧失了早期的“宋代风格”这一非物质的价值,因此被拆除再建。此役在当时被认为是一项严谨的“复建”工程,依法取得了国家文物局的批准。现在来看,殊为可惜。

第二个问题,是在展示上缺乏对物质性再造工程的阐明。这一点《准则》也有指导性规定,但实施情况普遍不佳。比如山西大同华严寺,在2008年至2010年间展开的大规模的再建工程,拆除了寺院周边的历史肌理,大面积扩建原有的寺院规模,并设计建造了大量的辽金风格仿古建筑。(图11)这个工程曾被国家文物局叫停,如今在寺院景区入口处的介绍说明中,却对再建一事只字不提,并且将新建的仿古建筑同真正的历史建筑混在一起介绍,给观众造成很大误导。上文提到的世界遗产框架下的物质性再造案例,无一不是对复建或再建的事实如实承认,并在此基础上获得了积极的价值评估。就大同古城再建一事的规模、对当代文保理念的代表性、以及它对中国古城保护与改造带来的实际影响,有朝一日也许也会如同华沙或卡尔卡松城堡一样获得遗产的身份,但如今对待再建工程躲躲藏藏的不诚实态度,直接打消了这种积极价值评估的可能。

另外,如南京明孝陵神功圣德碑亭,对于木结构屋架的复建,说明牌仅用了“进行保护”这样的提法一带而过。特别是这个项目中,屋顶内部的梁架结构还为了保护文物本体而做出了特殊的排布,并非完全依照古制,覆盖上彩绘之后,如果没有特别的说明,很难看出其为新的结构,极易造成误导。(图12)(图13)

图11:大规模再建后,被包围在仿古建筑中间的大同华严寺上寺。笔者拍摄于2014年9月。

第三个问题,是复建工程在决策和设计阶段的过于自信。这种自信往往出自对传统建筑法式和制度的熟练掌握,和对中国传统建筑内部结构的多变性的忽略。如在北方清代官式建筑的语境下,知道了遗址的大小和开间规模,又找到了外观的图像资料,就一定能准确地复建其内部结构吗?也许在百分之九十的情况下,答案是肯定的,但历史的真相总会有出人意料的地方。

这里要举一个跟复建完全没有关系的古建筑作为例证:河北临城息波亭。这座城外河堤上的小小八角形亭子,始建于明代,现存建筑为清代重修。其外观无甚特殊,然而内部却用了令人炫目的层层斜梁互相交织,逐层变小而向上,撑起屋顶。(图14)(图15)假如这座建筑在历史上被毁掉了,仅存遗址,以及若干外观的老照片,可想对它的复建绝无可能还原这种令人意外的内部梁架结构。诸如此类的错误,在故宫建福宫花园积翠亭(图16)(图17)、颐和园景明楼、北京地安门燕翅楼等处都可以见到。这种过于自信,和一些古建修复技术人员过于依赖官式做法和制度,以及对建筑个体之间细微的设计意匠差异的忽视是不无关系的。既然是复建,就要做到精准,不应把内部梁架、屋顶结构的推测看成是想当然的事情,如果没有确凿的证据,应当谨慎决策。

图11:大规模再建后,被包围在仿古建筑中间的大同华严寺上寺。笔者拍摄于2014年9月。

第三个问题,是复建工程在决策和设计阶段的过于自信。这种自信往往出自对传统建筑法式和制度的熟练掌握,和对中国传统建筑内部结构的多变性的忽略。如在北方清代官式建筑的语境下,知道了遗址的大小和开间规模,又找到了外观的图像资料,就一定能准确地复建其内部结构吗?也许在百分之九十的情况下,答案是肯定的,但历史的真相总会有出人意料的地方。

这里要举一个跟复建完全没有关系的古建筑作为例证:河北临城息波亭。这座城外河堤上的小小八角形亭子,始建于明代,现存建筑为清代重修。其外观无甚特殊,然而内部却用了令人炫目的层层斜梁互相交织,逐层变小而向上,撑起屋顶。(图14)(图15)假如这座建筑在历史上被毁掉了,仅存遗址,以及若干外观的老照片,可想对它的复建绝无可能还原这种令人意外的内部梁架结构。诸如此类的错误,在故宫建福宫花园积翠亭(图16)(图17)、颐和园景明楼、北京地安门燕翅楼等处都可以见到。这种过于自信,和一些古建修复技术人员过于依赖官式做法和制度,以及对建筑个体之间细微的设计意匠差异的忽视是不无关系的。既然是复建,就要做到精准,不应把内部梁架、屋顶结构的推测看成是想当然的事情,如果没有确凿的证据,应当谨慎决策。

图14:河北临城息波亭外观。笔者拍摄于2009年8月。

第四个问题更为宏观,是在城市化的地区,文物古迹物质性再造的行为缺少社区与民众的参与。如前文所述,在中国的文保法律体系内,再造行为从来都是一个由政府高度授权的、经过审批的、自上而下的行为。这个体系造成了社区居民与文物古迹再造的决策过程很难发生关系,笔者2015年底在北京大兴区德寿寺复建现场进行采访发现,寺院已接近完工,原村落的住民大部分已经因拆迁而搬走,紧邻的新住宅区中的居民大部分不知其为何物……(图18)如果按照《克拉科夫宪章》中“对遭受武装冲突或自然灾害而毁灭的整座建筑的复建,只有在其具有与整个社区的身份认同相关的社会及文化动机的情况下,才可以被接受”这一观点来看,这一项目很难取得正当性。这也必然造成,中国城市化地区中的物质性再造很难通过世界遗产框架下的第二类认可“为遗产地赋予新的价值”这个角度来看。当然这是中国城市化地区的问题,在广大的农村,尤其是传统信仰犹存的地区,情况有着很大的不同。

图14:河北临城息波亭外观。笔者拍摄于2009年8月。

第四个问题更为宏观,是在城市化的地区,文物古迹物质性再造的行为缺少社区与民众的参与。如前文所述,在中国的文保法律体系内,再造行为从来都是一个由政府高度授权的、经过审批的、自上而下的行为。这个体系造成了社区居民与文物古迹再造的决策过程很难发生关系,笔者2015年底在北京大兴区德寿寺复建现场进行采访发现,寺院已接近完工,原村落的住民大部分已经因拆迁而搬走,紧邻的新住宅区中的居民大部分不知其为何物……(图18)如果按照《克拉科夫宪章》中“对遭受武装冲突或自然灾害而毁灭的整座建筑的复建,只有在其具有与整个社区的身份认同相关的社会及文化动机的情况下,才可以被接受”这一观点来看,这一项目很难取得正当性。这也必然造成,中国城市化地区中的物质性再造很难通过世界遗产框架下的第二类认可“为遗产地赋予新的价值”这个角度来看。当然这是中国城市化地区的问题,在广大的农村,尤其是传统信仰犹存的地区,情况有着很大的不同。

图18:正在复建中的北京大兴区德寿寺。笔者摄于2015年11月。

破题:一种可能的看待问题的新角度

文物古迹的物质性再造所遭遇的挑战,可以用一个简单的比喻来概括——如果说文化遗产就像是一杯水,我们保护的对象,到底应该是杯中水还是水杯本身?这水就像是遗产的诸多非物质层面的价值,或者是对物质层面价值的详尽记录,是一个巨大的信息集合;而这杯子就是这些信息的载体,是文物古迹的物质存在。

支持再造的人会说,我们保护的是杯中水。如果掌握了足够可靠、详尽的信息,物质的载体毁灭了,可以再造;反对再造的人会说,我们保护的是杯子本身。文物古迹历经时光磨砺后真实的物质存在,是一切信息的唯一载体和来源。杯子毁灭了,眼前的这一杯水,也就消散了。即便掌握了足够可靠、详尽的信息,那也是我们对其观察记录之后自动产生的一个副本,再造出来物质即便和原来一模一样,也只是一种展示,它包含着副本的全新信息,而永远不是原件。

这种哲学层面的讨论,可以没有尽头。如果上升到物理学的高度,最新的研究已经发现,时间并不是单向流动不可逆转的,而更像一条已经拍摄好的胶片,前程早已写就,只是我们在慢慢播放;而宇宙间也没有什么是唯一的,量子纠缠的理论证明这个宇宙中一切状态下的一切存在,包括每一个人本身,理论上都应该在别的平行宇宙中有着完全一样的另一个“原件”。由此看来,建立在艺术创作的唯一性、历史的不可逆等自然认知基础上的对文物古迹的物质性崇拜,在“宇宙际”的层面上看,根基已经动摇……然而这种担心,可能只有当我们真的开始负责保护别的宇宙里的文物古迹时,才会用得着。

在地球上的这个世界里,无论国际上还是在中国国内,一个共同的思想误区正是:我们总是试图建立一套普世的评估体系,一个放之四海而皆准的准则,然而,没有了特殊的限定,这种尝试根本是不可能的。《威尼斯宪章》没有做到;《指南》已经修改了无数次,但各种新式理念似乎在绕着圈子,最终又回到了原点……中国的《准则》也是一样,我们的国家如此地大物博又文化多元,尤其是对文化遗产这种极为主观的领域,怎么可能用一种官定的理解去衡量一切?我们需要寻找恰当的限定,一把尺度更精准的尺子,来展开切实有效的观察。

对于文物古迹物质性再造的讨论,根本上是一个对遗产化进程的讨论。试想,如果我们没有经历“后生外发”的现代化裂变,仍然处在传统社会的思维中,不把建筑的工艺看作是艺术的表现,没有“文化遗产”这个概念的认知,那么,对重建行为根本不可能会有任何讨论……事实上,中国人已经如此自由自在地重建了上千年。正如绍伊指出的,“历史性纪念物”这一概念的诞生,取决于把历史作为一门学科以及艺术作为自主活动这两大因素。一旦引入欧洲的理念后,被迫开启了遗产化的进程,那么可以想见,把老房子理解成“历史性纪念物”这个过程,必定会随着各个地区现代化程度的不同——尤其是人群对历史的距离感的不同、以及各种不同类型的古建筑之内在艺术价值的不同,而产生万千差异。比如,闽浙交界处大山中的生水塘村村民,他们集体自发的、出于淳朴的风水考虑而重建廊桥,对这一再造行为的理解,一定应该与北京北海大佛殿、万佛楼这些涉藏文物的复建有所区别;再比如,对于杭州西湖雷峰塔再建的理解,也一定应该与山西武乡真如寺一座小小耳房的复建有所区别。

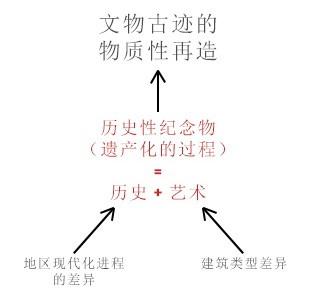

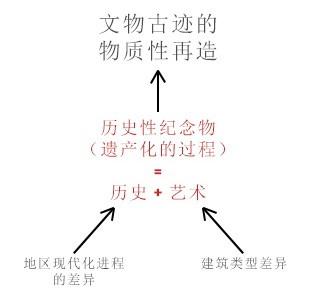

铺垫到这里,终于可以提出“破题”之道,以作为本文的结尾,同时也是未来更多工作的开端——笔者认为,当务之急是建立一套全新的、尊重多元价值观的理论体系来重新审视、评估中国文物古迹物质性再造的行为。这套理论体系应当以对遗产化的差异性评估为核心,打破一统天下的准则,寻找更恰当的限定,像考古学中的区系类型学说那般,分地区、分类别地,在实施主体对历史的距离感和实施对象内在的艺术价值这两个层面上,对再造的行为进行考量。地区限定的是历史的距离感这个变量,建筑类别限定的是内在的艺术价值这个变量,而历史与艺术这两个变量合在一起,共同支撑起对遗产化程度的考察。只有把文物古迹的物质性再造放置在这样一个由两个变量组成的立体光谱中去观察,才能破除无法调和的理论对立,跳出非黑即白的二元论这个死穴。(图19)

图18:正在复建中的北京大兴区德寿寺。笔者摄于2015年11月。

破题:一种可能的看待问题的新角度

文物古迹的物质性再造所遭遇的挑战,可以用一个简单的比喻来概括——如果说文化遗产就像是一杯水,我们保护的对象,到底应该是杯中水还是水杯本身?这水就像是遗产的诸多非物质层面的价值,或者是对物质层面价值的详尽记录,是一个巨大的信息集合;而这杯子就是这些信息的载体,是文物古迹的物质存在。

支持再造的人会说,我们保护的是杯中水。如果掌握了足够可靠、详尽的信息,物质的载体毁灭了,可以再造;反对再造的人会说,我们保护的是杯子本身。文物古迹历经时光磨砺后真实的物质存在,是一切信息的唯一载体和来源。杯子毁灭了,眼前的这一杯水,也就消散了。即便掌握了足够可靠、详尽的信息,那也是我们对其观察记录之后自动产生的一个副本,再造出来物质即便和原来一模一样,也只是一种展示,它包含着副本的全新信息,而永远不是原件。

这种哲学层面的讨论,可以没有尽头。如果上升到物理学的高度,最新的研究已经发现,时间并不是单向流动不可逆转的,而更像一条已经拍摄好的胶片,前程早已写就,只是我们在慢慢播放;而宇宙间也没有什么是唯一的,量子纠缠的理论证明这个宇宙中一切状态下的一切存在,包括每一个人本身,理论上都应该在别的平行宇宙中有着完全一样的另一个“原件”。由此看来,建立在艺术创作的唯一性、历史的不可逆等自然认知基础上的对文物古迹的物质性崇拜,在“宇宙际”的层面上看,根基已经动摇……然而这种担心,可能只有当我们真的开始负责保护别的宇宙里的文物古迹时,才会用得着。

在地球上的这个世界里,无论国际上还是在中国国内,一个共同的思想误区正是:我们总是试图建立一套普世的评估体系,一个放之四海而皆准的准则,然而,没有了特殊的限定,这种尝试根本是不可能的。《威尼斯宪章》没有做到;《指南》已经修改了无数次,但各种新式理念似乎在绕着圈子,最终又回到了原点……中国的《准则》也是一样,我们的国家如此地大物博又文化多元,尤其是对文化遗产这种极为主观的领域,怎么可能用一种官定的理解去衡量一切?我们需要寻找恰当的限定,一把尺度更精准的尺子,来展开切实有效的观察。

对于文物古迹物质性再造的讨论,根本上是一个对遗产化进程的讨论。试想,如果我们没有经历“后生外发”的现代化裂变,仍然处在传统社会的思维中,不把建筑的工艺看作是艺术的表现,没有“文化遗产”这个概念的认知,那么,对重建行为根本不可能会有任何讨论……事实上,中国人已经如此自由自在地重建了上千年。正如绍伊指出的,“历史性纪念物”这一概念的诞生,取决于把历史作为一门学科以及艺术作为自主活动这两大因素。一旦引入欧洲的理念后,被迫开启了遗产化的进程,那么可以想见,把老房子理解成“历史性纪念物”这个过程,必定会随着各个地区现代化程度的不同——尤其是人群对历史的距离感的不同、以及各种不同类型的古建筑之内在艺术价值的不同,而产生万千差异。比如,闽浙交界处大山中的生水塘村村民,他们集体自发的、出于淳朴的风水考虑而重建廊桥,对这一再造行为的理解,一定应该与北京北海大佛殿、万佛楼这些涉藏文物的复建有所区别;再比如,对于杭州西湖雷峰塔再建的理解,也一定应该与山西武乡真如寺一座小小耳房的复建有所区别。

铺垫到这里,终于可以提出“破题”之道,以作为本文的结尾,同时也是未来更多工作的开端——笔者认为,当务之急是建立一套全新的、尊重多元价值观的理论体系来重新审视、评估中国文物古迹物质性再造的行为。这套理论体系应当以对遗产化的差异性评估为核心,打破一统天下的准则,寻找更恰当的限定,像考古学中的区系类型学说那般,分地区、分类别地,在实施主体对历史的距离感和实施对象内在的艺术价值这两个层面上,对再造的行为进行考量。地区限定的是历史的距离感这个变量,建筑类别限定的是内在的艺术价值这个变量,而历史与艺术这两个变量合在一起,共同支撑起对遗产化程度的考察。只有把文物古迹的物质性再造放置在这样一个由两个变量组成的立体光谱中去观察,才能破除无法调和的理论对立,跳出非黑即白的二元论这个死穴。(图19)

图19:一种看待文物古迹物质性再造行为的基于遗产化的差异性评估的新理论体系。笔者制图。

(原文发表于《中国文化遗产》2017年第2期。本文省略了参考文献。)

图19:一种看待文物古迹物质性再造行为的基于遗产化的差异性评估的新理论体系。笔者制图。

(原文发表于《中国文化遗产》2017年第2期。本文省略了参考文献。)

图1:北京香山永安寺重建现场的施工组织标牌,可见项目名称由“修复”改为“修缮”。笔者摄于2015年11月。

中文语境中的分类定义和术语,在2000年版的《中国古迹遗址保护准则》(以下简称《准则》)中,曾有较详细的规定。该版《准则》的“汉语—英语词汇表”中,有“重建”一条,其对应的英文翻译为“reconstruction”,注释写道:“‘重建’是指以现存遗物及档案资料为依据,重新建造建筑物恢复其原状;其含义与‘再建’、‘复建’不同。‘再建’、‘复建’均为一种不允许的干预手段,因此没有列入《准则》。” 遗憾的是,这一定义并没有进一步厘清所谓“复建”与“再建”的具体指代。

2015年修订版的《准则》,词汇表中将“重建”一词的注释内容全部删除,正文中关于“重建”的第43条之阐释部分则提到:“……只有在特殊的情况下,如缺失建筑对现存建筑群具有特别重要的意义,并且缺失建筑形象和文字资料充分,依据充足,能够准确复原,方可考虑这一措施。”可见“重建”的定义与2000年版没有太大出入。 而“复建”与“再建”两个词,则完全退出了《准则》构建起的话语体系。

但其中“复建”一词,却持续在主流的文化遗产话语中流行。在国家文物局的公文档案中,从1980年到2014年底之间,使用“重建”“复建”作为关键词,共搜索到350个有效文件,这些文件大多数为与地方文物行政部门的往来文书,包括具体项目的批复意见等。其中“重建”出现111次,53次与文物古迹本身的物质性再造无关(多指现代建筑的拆除改造、区域性的灾后重建等);“复建”出现256次,23次无关(多指现代建筑的拆除改造)。部分文件同时使用两个词汇。

由此可见,即便是在国家文物局的官方话语中,“复建”也与“重建”混用,而且与《准则》的定义相反的是,“复建”一词更为常用,针对文物古迹物质性再造的专用性、特殊指代性更强,“重建”一词则更多见于与文化遗产无关的其他工、民建设领域。

其实,关于物质性再造行为的准确分类定义和术语,在欧洲早有明确的厘清。德国艺术史及文化遗产保护专家米夏尔•佩蔡特(Michael Petzet)早在1999年就撰文指出, 此行为可分为三类。

第一类为在图像、文字或实物证据的基础上严格考证原貌而进行的物质性再造,德文转译英文为“reconstruction”,本文试译为“复建”。查2000年重排版《新华字典》,“复”字除“又”、“再”之意外,还有“还原”、“使如旧”之意,再结合上文中提到的实际使用现状,“复建”的使用频率和特指性更强,因此此处翻译为“复建”较妥。案例如北京故宫建福宫花园物质性恢复工程,经过了严格的考古调查与文献考证、图像资料研究,虽然最终的结果仍与原貌有多多少少的差异,但从性质上看是不折不扣的复建工程。

第二类为针对近期损毁的建筑物所进行的、不以模仿原貌为必要条件的物质性再造,英文为“rebuilding”,本文试译为“重建”。“重”字的释义比较单纯,主要为“重复”、“再”,因此并不包含太多遗产考量的“rebuilding”,翻译为“重建”更恰当。案例如清光绪朝重修被英法联军烧毁的颐和园,原址新建的文昌阁与乾隆朝原物完全不同,仅仅保留了十字形的平面形制,此即为重建。

第三类为模仿原貌、同时又追求超越原貌以达到“更美好”状态的物质性再造,英文为“re-creation”,本文试译为“再建”。“再”字“表示事情或行为重复、继续,多指未然”,且有“更”、“更加”以及表示“另外有所补充”之意,包含更多主观选择或臆造添加的“re-creation”,翻译为“再建”更合适。案例如山西大同南城门的物质性恢复工程,明明有50年代的实测图,却刻意按照清代县志上古代文人意会的“城图”放大设计,追求夸张的效果,就是典型的再建工程。

佩蔡特的分类定义和术语曾经被国际古迹遗址理事会(以下简称ICOMOS)编订的《保护及修复的国际宪章》第二版前言部分(亦为佩蔡特撰写)收录, 因此具有权威的地位,但是在国际范围内的实际应用中却并没有得到很好的贯彻。

为消除歧义、明确指代、以及叙述方便,本文在对国际、国内的相关案例进行描述时,将使用佩蔡特的分类定义体系,以及笔者试拟的中文翻译,采用“物质性再造”这个提法作为泛指。

世界遗产框架中的物质性再造

1931年《历史性纪念物修复的雅典宪章》和1964年《国际古迹保护与修复宪章》(以下简称《威尼斯宪章》)均强调了对文物古迹现有物质遗存的保护以及修复过程中的最小干预理念。

其中《威尼斯宪章》在前言中提到了对“真实性(authenticity)”的全面保护这一最高原则,并且在关于考古遗址的第15条中指出:对于所有的物质性再造都要预先予以禁止,只允许原物归安。 这一条文体现了对文物古迹现有遗存的纯粹物质性的尊重,不提倡主观臆断的添加、再造。

这两部宪章的精神构成了1977年联合国教科文组织(以下简称UNESCO)第一版《实施<世界遗产公约>操作指南》(以下简称《指南》)的核心理念。这一版本《指南》的第9条要求,入选世界文化遗产的项目必须满足设计、材料、技艺和环境真实性的检验,并且强调,真实性不应限定为文物古迹初建的状态,而是应该将后代同样包含艺术或历史价值的改造和添加纳入考量。这明显是对《威尼斯宪章》第11条的直接借用。

换句话说,真实性被定义成了文物古迹不同历史时期叠压形成的物质遗存的真实状态。当时试图杜绝的,更多的是那种为了还原初建状态而去除后世添加的“减法式”修复,而不是物质性的再造。

然而,这一版本的《指南》在应用之初,就遭到了意想不到的挑战。1978年,波兰政府提出将华沙历史中心加入世界遗产名录的申请。在二战中,因为华沙人民拒不投降,纳粹德军在1944年8月报复性地摧毁了这座城市,全城85%的地段被荡平。此后,1945年到1966年间,波兰人民拒绝了建设现代主义首都的规划建议,凭借着战前精确的测绘图纸和照片资料,全面恢复了华沙历史中心。老城的建筑立面得到精确的复建,而内部则根据新的功能需求进行了改造设计。 ICOMOS在最初的评估中,曾对其物质层面的真实性提出质疑。随即展开的大讨论无疑具有开创意义,各方就文化遗产的价值以及真实性的概念进行辩论,并确认:华沙的价值主要体现在其复建行为,而不是结果。因为华沙复建这一事件,代表了波兰人民的“民族意志”——在历经磨难后存续自身文明的重要载体,同时也体现了20世纪下半叶修复技术的有效性。换句话说,华沙的真实性在于其1945年至1966年间的复建行为本身,而不在于其所还原的那座古城。 这一点似乎在中国的遗产界并没有得到很好的理解。(图3)(图4)

图1:北京香山永安寺重建现场的施工组织标牌,可见项目名称由“修复”改为“修缮”。笔者摄于2015年11月。

中文语境中的分类定义和术语,在2000年版的《中国古迹遗址保护准则》(以下简称《准则》)中,曾有较详细的规定。该版《准则》的“汉语—英语词汇表”中,有“重建”一条,其对应的英文翻译为“reconstruction”,注释写道:“‘重建’是指以现存遗物及档案资料为依据,重新建造建筑物恢复其原状;其含义与‘再建’、‘复建’不同。‘再建’、‘复建’均为一种不允许的干预手段,因此没有列入《准则》。” 遗憾的是,这一定义并没有进一步厘清所谓“复建”与“再建”的具体指代。

2015年修订版的《准则》,词汇表中将“重建”一词的注释内容全部删除,正文中关于“重建”的第43条之阐释部分则提到:“……只有在特殊的情况下,如缺失建筑对现存建筑群具有特别重要的意义,并且缺失建筑形象和文字资料充分,依据充足,能够准确复原,方可考虑这一措施。”可见“重建”的定义与2000年版没有太大出入。 而“复建”与“再建”两个词,则完全退出了《准则》构建起的话语体系。

但其中“复建”一词,却持续在主流的文化遗产话语中流行。在国家文物局的公文档案中,从1980年到2014年底之间,使用“重建”“复建”作为关键词,共搜索到350个有效文件,这些文件大多数为与地方文物行政部门的往来文书,包括具体项目的批复意见等。其中“重建”出现111次,53次与文物古迹本身的物质性再造无关(多指现代建筑的拆除改造、区域性的灾后重建等);“复建”出现256次,23次无关(多指现代建筑的拆除改造)。部分文件同时使用两个词汇。

由此可见,即便是在国家文物局的官方话语中,“复建”也与“重建”混用,而且与《准则》的定义相反的是,“复建”一词更为常用,针对文物古迹物质性再造的专用性、特殊指代性更强,“重建”一词则更多见于与文化遗产无关的其他工、民建设领域。

其实,关于物质性再造行为的准确分类定义和术语,在欧洲早有明确的厘清。德国艺术史及文化遗产保护专家米夏尔•佩蔡特(Michael Petzet)早在1999年就撰文指出, 此行为可分为三类。

第一类为在图像、文字或实物证据的基础上严格考证原貌而进行的物质性再造,德文转译英文为“reconstruction”,本文试译为“复建”。查2000年重排版《新华字典》,“复”字除“又”、“再”之意外,还有“还原”、“使如旧”之意,再结合上文中提到的实际使用现状,“复建”的使用频率和特指性更强,因此此处翻译为“复建”较妥。案例如北京故宫建福宫花园物质性恢复工程,经过了严格的考古调查与文献考证、图像资料研究,虽然最终的结果仍与原貌有多多少少的差异,但从性质上看是不折不扣的复建工程。

第二类为针对近期损毁的建筑物所进行的、不以模仿原貌为必要条件的物质性再造,英文为“rebuilding”,本文试译为“重建”。“重”字的释义比较单纯,主要为“重复”、“再”,因此并不包含太多遗产考量的“rebuilding”,翻译为“重建”更恰当。案例如清光绪朝重修被英法联军烧毁的颐和园,原址新建的文昌阁与乾隆朝原物完全不同,仅仅保留了十字形的平面形制,此即为重建。

第三类为模仿原貌、同时又追求超越原貌以达到“更美好”状态的物质性再造,英文为“re-creation”,本文试译为“再建”。“再”字“表示事情或行为重复、继续,多指未然”,且有“更”、“更加”以及表示“另外有所补充”之意,包含更多主观选择或臆造添加的“re-creation”,翻译为“再建”更合适。案例如山西大同南城门的物质性恢复工程,明明有50年代的实测图,却刻意按照清代县志上古代文人意会的“城图”放大设计,追求夸张的效果,就是典型的再建工程。

佩蔡特的分类定义和术语曾经被国际古迹遗址理事会(以下简称ICOMOS)编订的《保护及修复的国际宪章》第二版前言部分(亦为佩蔡特撰写)收录, 因此具有权威的地位,但是在国际范围内的实际应用中却并没有得到很好的贯彻。

为消除歧义、明确指代、以及叙述方便,本文在对国际、国内的相关案例进行描述时,将使用佩蔡特的分类定义体系,以及笔者试拟的中文翻译,采用“物质性再造”这个提法作为泛指。

世界遗产框架中的物质性再造

1931年《历史性纪念物修复的雅典宪章》和1964年《国际古迹保护与修复宪章》(以下简称《威尼斯宪章》)均强调了对文物古迹现有物质遗存的保护以及修复过程中的最小干预理念。

其中《威尼斯宪章》在前言中提到了对“真实性(authenticity)”的全面保护这一最高原则,并且在关于考古遗址的第15条中指出:对于所有的物质性再造都要预先予以禁止,只允许原物归安。 这一条文体现了对文物古迹现有遗存的纯粹物质性的尊重,不提倡主观臆断的添加、再造。

这两部宪章的精神构成了1977年联合国教科文组织(以下简称UNESCO)第一版《实施<世界遗产公约>操作指南》(以下简称《指南》)的核心理念。这一版本《指南》的第9条要求,入选世界文化遗产的项目必须满足设计、材料、技艺和环境真实性的检验,并且强调,真实性不应限定为文物古迹初建的状态,而是应该将后代同样包含艺术或历史价值的改造和添加纳入考量。这明显是对《威尼斯宪章》第11条的直接借用。

换句话说,真实性被定义成了文物古迹不同历史时期叠压形成的物质遗存的真实状态。当时试图杜绝的,更多的是那种为了还原初建状态而去除后世添加的“减法式”修复,而不是物质性的再造。

然而,这一版本的《指南》在应用之初,就遭到了意想不到的挑战。1978年,波兰政府提出将华沙历史中心加入世界遗产名录的申请。在二战中,因为华沙人民拒不投降,纳粹德军在1944年8月报复性地摧毁了这座城市,全城85%的地段被荡平。此后,1945年到1966年间,波兰人民拒绝了建设现代主义首都的规划建议,凭借着战前精确的测绘图纸和照片资料,全面恢复了华沙历史中心。老城的建筑立面得到精确的复建,而内部则根据新的功能需求进行了改造设计。 ICOMOS在最初的评估中,曾对其物质层面的真实性提出质疑。随即展开的大讨论无疑具有开创意义,各方就文化遗产的价值以及真实性的概念进行辩论,并确认:华沙的价值主要体现在其复建行为,而不是结果。因为华沙复建这一事件,代表了波兰人民的“民族意志”——在历经磨难后存续自身文明的重要载体,同时也体现了20世纪下半叶修复技术的有效性。换句话说,华沙的真实性在于其1945年至1966年间的复建行为本身,而不在于其所还原的那座古城。 这一点似乎在中国的遗产界并没有得到很好的理解。(图3)(图4)

图3:华沙历史中心大广场全景。来源:Wikimedia Commens,拍摄者:Michael Bueker,网址:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Warsaw_Castle_Square_Panorama_2010.jpg

最终,华沙历史中心主要以当时的登录标准6——与重要思想、信仰、历史人物或事件相关联,和补充的标准2——在一定时间或地区内对建筑、雕塑、园林、景观设计、相关艺术或人类聚落的发展产生可观影响,成功跻身第一批世界遗产之列。

华沙的登录还有一个附带的条件——此后不准再有类似的复建项目登录。为了加强对这项附加条件的实施,从1980年开始,新修订的《指南》中强调,登录标准6只能在极特殊情况下或与其它标准结合使用,并且新增了一项要求:复建项目,只有在对原物彻底而详尽的记录基础上进行,才可以被接受。这一几乎不可能满足的条件(遗址类文物古迹通常在久远的过去便已损毁,很难存在所谓彻底而详尽的记录)再次反映了对《威尼斯宪章》条文的呼应。

华沙之后,对物质性再造的问题,在世界遗产框架中曾经保持了一段时间的否定性共识。虽然其间仍有一些复建、再建项目的申遗尝试,但大多以失败告终。如1985年法国提出的卡尔卡松历史城墙要塞申遗,就因19世纪欧仁•维奥莱—勒—杜克(Eugène Viollet-le-Duc)主持的修复中包含太多主观的再建而失败。

但是,伴随着1994年“文化景观”的概念和2005年《奈良真实性文件》(以下简称《奈良文件》)的正式引入,在尊重文化多元的大背景下,人们对文化遗产之类型和价值的认识发生了天翻地覆的变化。《指南》中的登录标准6已经由“应当(should)”变成了“最好(preferably)” 与其它标准结合使用,遗产的价值属性开始向非物质的层面进发,关于物质性再造的否定论调也再次遭到挑战;而专为杜绝再建、重建而设立的“彻底而详尽的记录”作为依据这一前提条件仍然存在,可见虽然形势上确有渐次放开的趋势,但是针对不同类型的物质性再造的价值评估,内在统一的逻辑并未形成。

从实际情况看,在世界遗产的框架内,目前已被认可的物质性再造行为有如下三大类——

第一类可概括为“遗产化了的物质性再造”,即物质性再造的行为本身属于遗产地之固有价值的一部分。理论支持可见于《巴拉宪章》中关于复建的第20条:“……在某些罕见的案例中,复建也可以作为保持场所文化意义的一种使用或实践方式而具有正当性。” 比如前文提到申遗失败的法国卡尔卡松历史城墙要塞,1997年成功登录世界遗产名录。ICOMOS重新拟定的价值评估中,用了更大的篇幅,肯定维奥莱—勒—杜克在19世纪下半叶所进行的修复工程及其对后世保护理念和实践的深远影响。 也就是说,卡尔卡松历史城墙要塞不仅因其古典时代晚期的城墙和中世纪的肌理而具有价值,同时更是作为19世纪“风格性修复”领军人的代表作而成为了世界遗产地。(图5)另一个著名的案例为日本的伊势神宫,其每隔20年就要在固定的地址依原样复建的“式年造替”制度已经持续了一千多年,且每次造替都有详细档案留存至今。很明显,这个制度本身,也是该遗产地的核心、固有价值之一。伊势神宫虽然不是世界遗产地,但因其而产生的国际讨论却对世界遗产制度中的价值评估理论框架产生深远影响。

图3:华沙历史中心大广场全景。来源:Wikimedia Commens,拍摄者:Michael Bueker,网址:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Warsaw_Castle_Square_Panorama_2010.jpg

最终,华沙历史中心主要以当时的登录标准6——与重要思想、信仰、历史人物或事件相关联,和补充的标准2——在一定时间或地区内对建筑、雕塑、园林、景观设计、相关艺术或人类聚落的发展产生可观影响,成功跻身第一批世界遗产之列。

华沙的登录还有一个附带的条件——此后不准再有类似的复建项目登录。为了加强对这项附加条件的实施,从1980年开始,新修订的《指南》中强调,登录标准6只能在极特殊情况下或与其它标准结合使用,并且新增了一项要求:复建项目,只有在对原物彻底而详尽的记录基础上进行,才可以被接受。这一几乎不可能满足的条件(遗址类文物古迹通常在久远的过去便已损毁,很难存在所谓彻底而详尽的记录)再次反映了对《威尼斯宪章》条文的呼应。

华沙之后,对物质性再造的问题,在世界遗产框架中曾经保持了一段时间的否定性共识。虽然其间仍有一些复建、再建项目的申遗尝试,但大多以失败告终。如1985年法国提出的卡尔卡松历史城墙要塞申遗,就因19世纪欧仁•维奥莱—勒—杜克(Eugène Viollet-le-Duc)主持的修复中包含太多主观的再建而失败。

但是,伴随着1994年“文化景观”的概念和2005年《奈良真实性文件》(以下简称《奈良文件》)的正式引入,在尊重文化多元的大背景下,人们对文化遗产之类型和价值的认识发生了天翻地覆的变化。《指南》中的登录标准6已经由“应当(should)”变成了“最好(preferably)” 与其它标准结合使用,遗产的价值属性开始向非物质的层面进发,关于物质性再造的否定论调也再次遭到挑战;而专为杜绝再建、重建而设立的“彻底而详尽的记录”作为依据这一前提条件仍然存在,可见虽然形势上确有渐次放开的趋势,但是针对不同类型的物质性再造的价值评估,内在统一的逻辑并未形成。

从实际情况看,在世界遗产的框架内,目前已被认可的物质性再造行为有如下三大类——

第一类可概括为“遗产化了的物质性再造”,即物质性再造的行为本身属于遗产地之固有价值的一部分。理论支持可见于《巴拉宪章》中关于复建的第20条:“……在某些罕见的案例中,复建也可以作为保持场所文化意义的一种使用或实践方式而具有正当性。” 比如前文提到申遗失败的法国卡尔卡松历史城墙要塞,1997年成功登录世界遗产名录。ICOMOS重新拟定的价值评估中,用了更大的篇幅,肯定维奥莱—勒—杜克在19世纪下半叶所进行的修复工程及其对后世保护理念和实践的深远影响。 也就是说,卡尔卡松历史城墙要塞不仅因其古典时代晚期的城墙和中世纪的肌理而具有价值,同时更是作为19世纪“风格性修复”领军人的代表作而成为了世界遗产地。(图5)另一个著名的案例为日本的伊势神宫,其每隔20年就要在固定的地址依原样复建的“式年造替”制度已经持续了一千多年,且每次造替都有详细档案留存至今。很明显,这个制度本身,也是该遗产地的核心、固有价值之一。伊势神宫虽然不是世界遗产地,但因其而产生的国际讨论却对世界遗产制度中的价值评估理论框架产生深远影响。

图5:卡尔卡松历史城墙要塞全景鸟瞰。来源:Wikimedia Commens,拍摄者:Chensiyuan,网址:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1_carcassonne_aerial_2016.jpg

第二类可概括为“为遗产地赋予新的价值的物质性再造”,即物质性再造的行为,在遗产地固有价值的基础上,为其增添了新的价值,这类新的价值大多带有社会的属性。

理论支持可见于《里加宪章》及《克拉科夫宪章》,后者虽然没有被正式纳入世界遗产的官方语境,其观点却相当具有代表性:“……对遭受武装冲突或自然灾害而毁灭的整座建筑的复建,只有在其具有与整个社区的身份认同相关的社会及文化动机的情况下,才可以被接受。”

比如在2005年成功进入世界遗产名录的波斯尼亚和黑塞哥维那遗产点——莫斯塔尔旧城和旧桥地区,就是此类一个典型案例。莫斯塔尔旧城自古就是不同种族和信仰的混居地带,旧桥曾经是联结雷特瓦河两岸居民的重要枢纽。在1990年间的冲突中,包括旧桥在内的众多建筑被蓄意摧毁。2004年完成的复建由UNESCO牵头,这一工程被认为是协调和解、国际合作的象征,也是不同文化、种族和宗教社会之间和睦相处的标志,莫斯塔尔旧城和旧桥地区凭借此“新的价值”而成为世界遗产,它也是2005年《指南》正式将《奈良文件》作为对真实性阐释的附件而纳入后,第一个申遗成功的复建案例。

如果说华沙是对过去某个历史事件的见证,而莫斯塔尔则是当代意识形态的具象化代表,它体现了对遗产地非物质属性价值,特别是对当代社会这一层面的价值的进一步认知。(图6)(图7)

图5:卡尔卡松历史城墙要塞全景鸟瞰。来源:Wikimedia Commens,拍摄者:Chensiyuan,网址:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1_carcassonne_aerial_2016.jpg

第二类可概括为“为遗产地赋予新的价值的物质性再造”,即物质性再造的行为,在遗产地固有价值的基础上,为其增添了新的价值,这类新的价值大多带有社会的属性。

理论支持可见于《里加宪章》及《克拉科夫宪章》,后者虽然没有被正式纳入世界遗产的官方语境,其观点却相当具有代表性:“……对遭受武装冲突或自然灾害而毁灭的整座建筑的复建,只有在其具有与整个社区的身份认同相关的社会及文化动机的情况下,才可以被接受。”

比如在2005年成功进入世界遗产名录的波斯尼亚和黑塞哥维那遗产点——莫斯塔尔旧城和旧桥地区,就是此类一个典型案例。莫斯塔尔旧城自古就是不同种族和信仰的混居地带,旧桥曾经是联结雷特瓦河两岸居民的重要枢纽。在1990年间的冲突中,包括旧桥在内的众多建筑被蓄意摧毁。2004年完成的复建由UNESCO牵头,这一工程被认为是协调和解、国际合作的象征,也是不同文化、种族和宗教社会之间和睦相处的标志,莫斯塔尔旧城和旧桥地区凭借此“新的价值”而成为世界遗产,它也是2005年《指南》正式将《奈良文件》作为对真实性阐释的附件而纳入后,第一个申遗成功的复建案例。

如果说华沙是对过去某个历史事件的见证,而莫斯塔尔则是当代意识形态的具象化代表,它体现了对遗产地非物质属性价值,特别是对当代社会这一层面的价值的进一步认知。(图6)(图7)

图6:2003年6月复建中的莫斯塔尔旧桥。来源:Wikimedia Commens,拍摄者:Donar Reiskoffer,网址:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bosnia,_Mostar,_old_bridge_2.JPG

除此之外,还存在另外一类对物质性再造行为进行的间接认可,即对“文化景观”这一概念的运用。如在1990年以历史中心名义申遗失败的前东德城市德累斯顿,在2004年以德累斯顿易北河谷文化景观的名义申遗成功(后因道路桥梁建设于2009年被除名)。德累斯顿著名的巴洛克风格历史中心在二战末期遭到盟军的“道德轰炸”,几乎被夷为平地。现存状态为数十年来持续复建的结果。2004年的申遗,改变了对遗产本体的认知,具体内容由复建的历史中心挪至老城边缘的易北河谷,并且串联起城外郊区的一系列未遭轰炸的历史和自然景观,使复建仅仅成为整个文化景观之背景中的一部分。 (图8)这种做法实际上是变换了申遗的对象,使对真实性的检验由具体某几座建筑的物质材料的角度,上升到另外一个更高的层次和更大维度——即从这些建筑及其与周边人工和自然环境的交互共生形态中分离出来的“景观”这个抽象的概念。因此,真实性已经不在具体的一砖一石,而是宏观的人与城市、人与自然的共生关系。当然,具体到德累斯顿这个案例,作为登录的前提条件,其复建仍然需要满足《指南》中“彻底而详尽的记录”作为依据这一条坚如磐石的要求——也即“信息源的真实性”这个底线。

图6:2003年6月复建中的莫斯塔尔旧桥。来源:Wikimedia Commens,拍摄者:Donar Reiskoffer,网址:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bosnia,_Mostar,_old_bridge_2.JPG

除此之外,还存在另外一类对物质性再造行为进行的间接认可,即对“文化景观”这一概念的运用。如在1990年以历史中心名义申遗失败的前东德城市德累斯顿,在2004年以德累斯顿易北河谷文化景观的名义申遗成功(后因道路桥梁建设于2009年被除名)。德累斯顿著名的巴洛克风格历史中心在二战末期遭到盟军的“道德轰炸”,几乎被夷为平地。现存状态为数十年来持续复建的结果。2004年的申遗,改变了对遗产本体的认知,具体内容由复建的历史中心挪至老城边缘的易北河谷,并且串联起城外郊区的一系列未遭轰炸的历史和自然景观,使复建仅仅成为整个文化景观之背景中的一部分。 (图8)这种做法实际上是变换了申遗的对象,使对真实性的检验由具体某几座建筑的物质材料的角度,上升到另外一个更高的层次和更大维度——即从这些建筑及其与周边人工和自然环境的交互共生形态中分离出来的“景观”这个抽象的概念。因此,真实性已经不在具体的一砖一石,而是宏观的人与城市、人与自然的共生关系。当然,具体到德累斯顿这个案例,作为登录的前提条件,其复建仍然需要满足《指南》中“彻底而详尽的记录”作为依据这一条坚如磐石的要求——也即“信息源的真实性”这个底线。

图8:复建后的德累斯顿老城易北河沿岸景观。笔者摄于2015年2月。

综上所述,在世界遗产的框架内,对文物古迹物质真实性的崇拜,从世界遗产的登录机制设立之初便遭到了挑战。这一近乎恋物癖式的崇拜,有着18世纪浪漫主义运动中对建筑废墟“画意”(picturesque)美的认知和工业革命后对现代性的思辨等多重起源,无疑带有根深蒂固的欧洲基因和时代特征,因此它不可能放之四海而皆准,也不可能是一成不变的。在欧洲所主导的遗产化进程中,这一对文物古迹的物质性崇拜被奉为“普世价值”而远播世界各地,也对中国现代文化遗产理念的形成产生了至关重要的影响,是理解当今诸多问题背后逻辑症结的关键一环。

中国的相关法规与理论

欧洲的理念引入中国后,与中国的固有传统和遗产特征相适应,而产生了变化。与此同时,在欧洲内部,其理念也如上文所述,渐进式变化。这种变化后的理念,又再次引入中国,与先前输入并本土化了的版本发生碰撞……正是这种被动式的、非线性的遗产化(同时也是现代化的一部分)进程,造成了中国物质性再造特有的、逻辑混乱的公共话语。

2002年修订的《中华人民共和国文物保护法》(以下简称《文物法》)中,新增了一条规定:“不可移动文物已经全部毁坏的,应当实施遗址保护,不得在原址重建。但是,因特殊情况需要在原址重建的,由省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门征得国务院文物行政部门同意后,报省、自治区、直辖市人民政府批准;全国重点文物保护单位需要在原址重建的,由省、自治区、直辖市人民政府报国务院批准。”

这个新出现的第二十二条,其文字中的“重建”一词,应该被视为是泛指,而“不可移动文物”这个提法的涵盖面,则超越了“文物保护单位”,理论上包含了一切具有法定价值的古迹遗址,这是中国在法理上禁止物质性再造的开端。这一上升到法律层面的强势否定,即便是在欧洲各国的文物保护法律条文中,也是比较罕见的,目前就笔者了解,只有西班牙存在类似的规定。

然而,值得注意的是,该条规定从第二句开始,却指出了“因特殊情况”需要原址物质性再造的行政审批路径。而且,在这一版本的规则设计中,一切级别的文保单位,物质性再造的审批都要经过国务院文物行政部门——即国家文物局的同意。至于具体哪些情况可以被认定为“特殊情况”,《文物法》并没有指明,换句话说,就是由行政部门具体裁定。可见文物古迹的物质性再造,在中国的官方语境中,从来都是一个由政府高度授权的、经过审批的、自上而下的行为。

2004年,国际古迹遗址理事会中国委员会与美国盖蒂研究所合作,以《威尼斯宪章》及《巴拉宪章》为参照编订的《准则》,在第一版的基础上修订后正式出版发行。《准则》由国家文物局审定并推荐,其中关于物质性再造的内容,可以视为是对《文物法》条文的补充,作为实施过程中的“行业规范”。这一版本的《准则》将复建视为一种“极特殊的”、“经过特殊批准的”、“个别”文保工程,可以考虑的实施对象是:1,大范围遗址上的次要遗址,以担当必要的展览和服务功能;2,毁去时间不长的,在公众心目中有较深的印象,或留存有可靠的形象资料;3,园林和人文景观中与现存的景观环境有密切联系的少量建筑;4,格局完整的建筑组群中已毁坏的少量次要建筑;5,有特殊纪念功能的文物古迹。 这其中,标准1、3、4可以归入世界遗产框架内所许可的物质性再造中“文化景观”那一类;标准5可以归入第二类,赋予新的价值的再造;标准2则属于对信息源的真实性要求。可见,《准则》中并没有对第一类认可——即物质性再造本身已成为遗产价值的一部分这类情况,做出充分的认知。

从实际操作来看,在国家级文物保护单位的层面上,国家文物局在审批过程中,提及最多的是对文物古迹物质性再造工程的“依据”和“必要性”两个方面的考量。如2008年,针对贵州省川主宫的复建申请,国家文物局在回文中就明确要求贵州省文物局就该方案的“必要性”和“依据”组织专家论证后另行报批。 这其中的“必要性”,主要是指类似《准则》认可标准1中的功能性考量。

此后,《文物法》与《准则》均在不同时期做出了修订。《文物法》在2007年的修订中缩小了国家文物局对文物古迹物质性再造的审批权限,将省级及以下文保单位的决定权下放到省一级行政部门;《准则》在2015年做出重大改动,首次提出文化遗产的社会价值和文化价值,并纳入了文化多样性、非物质文化遗产、和对传统工艺的传承等概念。至于物质性再造,则被定义为对文物古迹的一种“不建议”采取的展示手段,而非文保工程,并且大幅度删减了原有的5项具体许可标准,仅剩下标准4一项。

一个法律,一个行规,二者的修订均反映出新形势下对物质性再造的政策放宽趋势。考虑到中国的物质再造工程有很多恰恰是由地方政府牵头发起并投资,因此,将国保级别以外提案的行政审批权下放到地方,就等于对此大大开了绿灯。而《准则》把物质性再造定义为展示的手段,而大幅删减控制性要求,也是面对势不可挡的再造浪潮而做出的一种既守住核心价值观、又体面地全身而退的反应。随着“中华优秀传统文化传承与发展工程”的开展, 中国未来的文物古迹物质性再造,只会越来越多,在缺乏有效理论指导的情况下,恐怕也会越来越难以控制。

在法律和行规之外,还存在着另一个在文化遗产保护的实际操作层面影响力颇大的纲领性文件——《关于中国特色的文物古建筑保护维修理论与实践的共识——曲阜宣言》(以下简称《曲阜宣言》)。这份发布于2005年的宣言,由33位古建保护与修复领域的专家联署。宣言指出,中国古建筑具有采用木结构而产生的特殊性,修复只要“按照原型制、原材料、原结构、原工艺进行认真修复,科学复原”,结果“依然具有科学价值、艺术价值和历史价值”,不应被视为“假古董”。这一条文中引用的“四原原则”,最早由罗哲文先生提出,虽然原意是指修复工程,却常常被借用来为复建乃至再建正名。比如,山西大同原市长耿彦波,就曾在自己撰写的文章中强调,他所领导的大同再建工程严格遵守“四原原则”,因此重新设计建造的仿古建筑仍然是文物。

然而,有意思的是,《曲阜宣言》并不被国家文物局所认可或推荐。如在2011年关于广州光孝寺文保规划的意见函中,国家文物局就明确指出:“《曲阜宣言》不宜作为规划编制依据,应予以删除。”

法国建筑历史与理论权威学者弗朗索瓦泽•绍伊(Françoise Choay)曾经指出,“历史性纪念物”这一概念与人们对历史的“距离感”紧密相关,它的诞生取决于把历史作为一门学科、以及艺术作为自主活动这两大因素。 这个理论揭示了建筑遗产化进程的内在决定性因素。迫使中国传统建筑的物质性存在进行遗产化的力量,全然来自近代欧洲的经验。《准则》在内在逻辑上始终承袭欧洲对文物古迹的物质性崇拜这个根,而《曲阜宣言》则是欧洲理念传入中国后,与强大的本土传统相融合后的产物。

在中国古典社会里,建筑的遗产化完全没有自发形成。主要原因是,建造之术并不在文人、士大夫日常生活可以把玩的范围之内,从而也未曾被纳入“艺术”的领域。与建筑有关的形而上的鉴赏与实践,基本只限定在对诗情画意的比附之上,如园林设计或是对建筑组群的方位和布局之“势”的处理;建造的活动本身只是一门形而下的、匠人之间相传的技艺,是“器”而非“道”。因此,中国的重要纪念性建筑物在传统社会里总是被反复重建,人们通常并不在乎其现存建筑的物质年龄,而是始终铭记它们的始建年代,在具体的构件做法乃至外观上更是随潮流而动,从不在技术的层面上“仿古”。“君子不器”,中国传统上对建筑的鉴赏,主要聚焦在建筑物本身所剥离出的抽象的、非物质的关联性价值上。这种独特的价值观,倒是与世界遗产框架中的“文化景观”这一概念相当接近。梁思成、林徽因提出的“建筑意”这一概念, 其实就是早期接受欧美教育的中国文人,意识到这个问题之后,试图将中国建筑的物质存在纳入艺术鉴赏、特别是古董鉴赏范畴之中的一种尝试。它赋予了人们一种不仅是通过建筑抽象的形式,同时也在具体的一砖一木当中看到美和时光流逝的能力。这是引入西方理念而迫使中国建筑在物质层面上迈向遗产化的重要一步。

在《曲阜宣言》与《准则》的对立之中,《曲阜宣言》一派在接受“文化遗产”这一欧洲概念的同时,如同古人一般,再一次地将对建筑的鉴赏聚焦在所剥离出的抽象的价值上。《曲阜宣言》忽略了建筑的物质存在作为匠人手工劳动作品的独一无二性(作者真实性),无视历史上的个体工匠(或团体)的独特“意匠(kunstwollen)”所造成的细微差异,以及逝去的时光所赋予每一座古建筑的独一无二的“古旧价值(age value)”,正如古董鉴赏中的“包浆”。 他们将中国建筑的传统默认为是沿袭不辍的,自己仍然活在历史中,通过重复同样的传统模式,仍然可以“创造”文物。因此,文物古迹是可以再生的,保护的对象应该是这种亘古不变的模式,而非个别建筑的物质性存在本身;《准则》一派则继续发展了“建筑意”的概念,尊重个别建筑之间的意匠差异。他们从现代性的角度,经典地将历史视为一个经过漫长的演进并完结了的过去式,中国建筑的传统已经发生断裂。他们虽然在后续的修订中吸纳了国际遗产界近来面向非物质价值逐渐开放的潮流,但仍然认为古建筑是已经逝去的世代的物化代表,是不可再生和复制的。

根据绍伊的理论,《曲阜宣言》与《准则》之间的理念冲突,实际上反映了中国“后发外生”的现代化进程中,非线性的遗产化发展轨迹。而文物古迹物质性再造的问题,是这个独特轨迹上一个通过现行理论框架难以调和的重大分歧。在理论层面无法达成共识的情况下,通过《文物法》的规则设计,对于文物古迹的物质性再造几乎全然成为了一个决定权在行政部门的政策调控行为,有时可以随着政治意图、甚至某些领导人的个人好恶而波动。

中国文物古迹物质性再造中存在的问题

抛开《准则》与《曲阜宣言》之间的分歧不谈,从实际操作的层面上看,中国文物古迹的物质性再造还存在着一些比较突出的共性问题。

第一个问题,是基于价值的选择而对晚期遗存的破坏。这一点虽然在《准则》中早有交代,但在实际的工程中仍然屡有发生。比较严重的,如1997年8月至1999年9月对河北正定隆兴寺大悲阁的再建工程。大悲阁始建于北宋开宝八年(975年),明代嘉靖二十一年至二十四年(1542—1545年)由住持僧印璋请僧人元海重修大悲阁,并增建左右耳阁。

此番再建之前,大悲阁的原貌是1944年重建的状态。关于这次重建,还有一段颇为曲折的历史故事。上世纪初,大悲阁顶部陆续坍塌。1933年,住持纯三建大佛龛保护北宋铜佛,而大悲阁下部无力整修。后战争爆发,1942年春日军驻正定机关长威胁纯三说,“佛昨夜托梦于我,不愿在这座四面透风漏雨的破庙中栖身,要赴东瀛寻找一片清净世界……”。 纯三和尚四处求援,欲修复大悲阁保住大佛,不料无人敢承担此项工程。此时,北平阜民建筑公司负责人程宽携总工程师刘世铭冒着生命危险赶赴隆兴寺,担纲大悲阁的重建工程。至1944年春,在日本人的反复阻挠及资金严重不足的情况下,缩小面积并利用左右耳阁之旧料组建的大悲阁竣工落成,终将北宋大佛留在了正定。可见,这座民国年间重建的大悲阁,与号称河北省三宝之一的“正定大佛”有着不可分割的联系。(图9)

图8:复建后的德累斯顿老城易北河沿岸景观。笔者摄于2015年2月。

综上所述,在世界遗产的框架内,对文物古迹物质真实性的崇拜,从世界遗产的登录机制设立之初便遭到了挑战。这一近乎恋物癖式的崇拜,有着18世纪浪漫主义运动中对建筑废墟“画意”(picturesque)美的认知和工业革命后对现代性的思辨等多重起源,无疑带有根深蒂固的欧洲基因和时代特征,因此它不可能放之四海而皆准,也不可能是一成不变的。在欧洲所主导的遗产化进程中,这一对文物古迹的物质性崇拜被奉为“普世价值”而远播世界各地,也对中国现代文化遗产理念的形成产生了至关重要的影响,是理解当今诸多问题背后逻辑症结的关键一环。

中国的相关法规与理论

欧洲的理念引入中国后,与中国的固有传统和遗产特征相适应,而产生了变化。与此同时,在欧洲内部,其理念也如上文所述,渐进式变化。这种变化后的理念,又再次引入中国,与先前输入并本土化了的版本发生碰撞……正是这种被动式的、非线性的遗产化(同时也是现代化的一部分)进程,造成了中国物质性再造特有的、逻辑混乱的公共话语。

2002年修订的《中华人民共和国文物保护法》(以下简称《文物法》)中,新增了一条规定:“不可移动文物已经全部毁坏的,应当实施遗址保护,不得在原址重建。但是,因特殊情况需要在原址重建的,由省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门征得国务院文物行政部门同意后,报省、自治区、直辖市人民政府批准;全国重点文物保护单位需要在原址重建的,由省、自治区、直辖市人民政府报国务院批准。”

这个新出现的第二十二条,其文字中的“重建”一词,应该被视为是泛指,而“不可移动文物”这个提法的涵盖面,则超越了“文物保护单位”,理论上包含了一切具有法定价值的古迹遗址,这是中国在法理上禁止物质性再造的开端。这一上升到法律层面的强势否定,即便是在欧洲各国的文物保护法律条文中,也是比较罕见的,目前就笔者了解,只有西班牙存在类似的规定。

然而,值得注意的是,该条规定从第二句开始,却指出了“因特殊情况”需要原址物质性再造的行政审批路径。而且,在这一版本的规则设计中,一切级别的文保单位,物质性再造的审批都要经过国务院文物行政部门——即国家文物局的同意。至于具体哪些情况可以被认定为“特殊情况”,《文物法》并没有指明,换句话说,就是由行政部门具体裁定。可见文物古迹的物质性再造,在中国的官方语境中,从来都是一个由政府高度授权的、经过审批的、自上而下的行为。

2004年,国际古迹遗址理事会中国委员会与美国盖蒂研究所合作,以《威尼斯宪章》及《巴拉宪章》为参照编订的《准则》,在第一版的基础上修订后正式出版发行。《准则》由国家文物局审定并推荐,其中关于物质性再造的内容,可以视为是对《文物法》条文的补充,作为实施过程中的“行业规范”。这一版本的《准则》将复建视为一种“极特殊的”、“经过特殊批准的”、“个别”文保工程,可以考虑的实施对象是:1,大范围遗址上的次要遗址,以担当必要的展览和服务功能;2,毁去时间不长的,在公众心目中有较深的印象,或留存有可靠的形象资料;3,园林和人文景观中与现存的景观环境有密切联系的少量建筑;4,格局完整的建筑组群中已毁坏的少量次要建筑;5,有特殊纪念功能的文物古迹。 这其中,标准1、3、4可以归入世界遗产框架内所许可的物质性再造中“文化景观”那一类;标准5可以归入第二类,赋予新的价值的再造;标准2则属于对信息源的真实性要求。可见,《准则》中并没有对第一类认可——即物质性再造本身已成为遗产价值的一部分这类情况,做出充分的认知。

从实际操作来看,在国家级文物保护单位的层面上,国家文物局在审批过程中,提及最多的是对文物古迹物质性再造工程的“依据”和“必要性”两个方面的考量。如2008年,针对贵州省川主宫的复建申请,国家文物局在回文中就明确要求贵州省文物局就该方案的“必要性”和“依据”组织专家论证后另行报批。 这其中的“必要性”,主要是指类似《准则》认可标准1中的功能性考量。

此后,《文物法》与《准则》均在不同时期做出了修订。《文物法》在2007年的修订中缩小了国家文物局对文物古迹物质性再造的审批权限,将省级及以下文保单位的决定权下放到省一级行政部门;《准则》在2015年做出重大改动,首次提出文化遗产的社会价值和文化价值,并纳入了文化多样性、非物质文化遗产、和对传统工艺的传承等概念。至于物质性再造,则被定义为对文物古迹的一种“不建议”采取的展示手段,而非文保工程,并且大幅度删减了原有的5项具体许可标准,仅剩下标准4一项。

一个法律,一个行规,二者的修订均反映出新形势下对物质性再造的政策放宽趋势。考虑到中国的物质再造工程有很多恰恰是由地方政府牵头发起并投资,因此,将国保级别以外提案的行政审批权下放到地方,就等于对此大大开了绿灯。而《准则》把物质性再造定义为展示的手段,而大幅删减控制性要求,也是面对势不可挡的再造浪潮而做出的一种既守住核心价值观、又体面地全身而退的反应。随着“中华优秀传统文化传承与发展工程”的开展, 中国未来的文物古迹物质性再造,只会越来越多,在缺乏有效理论指导的情况下,恐怕也会越来越难以控制。

在法律和行规之外,还存在着另一个在文化遗产保护的实际操作层面影响力颇大的纲领性文件——《关于中国特色的文物古建筑保护维修理论与实践的共识——曲阜宣言》(以下简称《曲阜宣言》)。这份发布于2005年的宣言,由33位古建保护与修复领域的专家联署。宣言指出,中国古建筑具有采用木结构而产生的特殊性,修复只要“按照原型制、原材料、原结构、原工艺进行认真修复,科学复原”,结果“依然具有科学价值、艺术价值和历史价值”,不应被视为“假古董”。这一条文中引用的“四原原则”,最早由罗哲文先生提出,虽然原意是指修复工程,却常常被借用来为复建乃至再建正名。比如,山西大同原市长耿彦波,就曾在自己撰写的文章中强调,他所领导的大同再建工程严格遵守“四原原则”,因此重新设计建造的仿古建筑仍然是文物。

然而,有意思的是,《曲阜宣言》并不被国家文物局所认可或推荐。如在2011年关于广州光孝寺文保规划的意见函中,国家文物局就明确指出:“《曲阜宣言》不宜作为规划编制依据,应予以删除。”

法国建筑历史与理论权威学者弗朗索瓦泽•绍伊(Françoise Choay)曾经指出,“历史性纪念物”这一概念与人们对历史的“距离感”紧密相关,它的诞生取决于把历史作为一门学科、以及艺术作为自主活动这两大因素。 这个理论揭示了建筑遗产化进程的内在决定性因素。迫使中国传统建筑的物质性存在进行遗产化的力量,全然来自近代欧洲的经验。《准则》在内在逻辑上始终承袭欧洲对文物古迹的物质性崇拜这个根,而《曲阜宣言》则是欧洲理念传入中国后,与强大的本土传统相融合后的产物。

在中国古典社会里,建筑的遗产化完全没有自发形成。主要原因是,建造之术并不在文人、士大夫日常生活可以把玩的范围之内,从而也未曾被纳入“艺术”的领域。与建筑有关的形而上的鉴赏与实践,基本只限定在对诗情画意的比附之上,如园林设计或是对建筑组群的方位和布局之“势”的处理;建造的活动本身只是一门形而下的、匠人之间相传的技艺,是“器”而非“道”。因此,中国的重要纪念性建筑物在传统社会里总是被反复重建,人们通常并不在乎其现存建筑的物质年龄,而是始终铭记它们的始建年代,在具体的构件做法乃至外观上更是随潮流而动,从不在技术的层面上“仿古”。“君子不器”,中国传统上对建筑的鉴赏,主要聚焦在建筑物本身所剥离出的抽象的、非物质的关联性价值上。这种独特的价值观,倒是与世界遗产框架中的“文化景观”这一概念相当接近。梁思成、林徽因提出的“建筑意”这一概念, 其实就是早期接受欧美教育的中国文人,意识到这个问题之后,试图将中国建筑的物质存在纳入艺术鉴赏、特别是古董鉴赏范畴之中的一种尝试。它赋予了人们一种不仅是通过建筑抽象的形式,同时也在具体的一砖一木当中看到美和时光流逝的能力。这是引入西方理念而迫使中国建筑在物质层面上迈向遗产化的重要一步。

在《曲阜宣言》与《准则》的对立之中,《曲阜宣言》一派在接受“文化遗产”这一欧洲概念的同时,如同古人一般,再一次地将对建筑的鉴赏聚焦在所剥离出的抽象的价值上。《曲阜宣言》忽略了建筑的物质存在作为匠人手工劳动作品的独一无二性(作者真实性),无视历史上的个体工匠(或团体)的独特“意匠(kunstwollen)”所造成的细微差异,以及逝去的时光所赋予每一座古建筑的独一无二的“古旧价值(age value)”,正如古董鉴赏中的“包浆”。 他们将中国建筑的传统默认为是沿袭不辍的,自己仍然活在历史中,通过重复同样的传统模式,仍然可以“创造”文物。因此,文物古迹是可以再生的,保护的对象应该是这种亘古不变的模式,而非个别建筑的物质性存在本身;《准则》一派则继续发展了“建筑意”的概念,尊重个别建筑之间的意匠差异。他们从现代性的角度,经典地将历史视为一个经过漫长的演进并完结了的过去式,中国建筑的传统已经发生断裂。他们虽然在后续的修订中吸纳了国际遗产界近来面向非物质价值逐渐开放的潮流,但仍然认为古建筑是已经逝去的世代的物化代表,是不可再生和复制的。

根据绍伊的理论,《曲阜宣言》与《准则》之间的理念冲突,实际上反映了中国“后发外生”的现代化进程中,非线性的遗产化发展轨迹。而文物古迹物质性再造的问题,是这个独特轨迹上一个通过现行理论框架难以调和的重大分歧。在理论层面无法达成共识的情况下,通过《文物法》的规则设计,对于文物古迹的物质性再造几乎全然成为了一个决定权在行政部门的政策调控行为,有时可以随着政治意图、甚至某些领导人的个人好恶而波动。

中国文物古迹物质性再造中存在的问题

抛开《准则》与《曲阜宣言》之间的分歧不谈,从实际操作的层面上看,中国文物古迹的物质性再造还存在着一些比较突出的共性问题。

第一个问题,是基于价值的选择而对晚期遗存的破坏。这一点虽然在《准则》中早有交代,但在实际的工程中仍然屡有发生。比较严重的,如1997年8月至1999年9月对河北正定隆兴寺大悲阁的再建工程。大悲阁始建于北宋开宝八年(975年),明代嘉靖二十一年至二十四年(1542—1545年)由住持僧印璋请僧人元海重修大悲阁,并增建左右耳阁。

此番再建之前,大悲阁的原貌是1944年重建的状态。关于这次重建,还有一段颇为曲折的历史故事。上世纪初,大悲阁顶部陆续坍塌。1933年,住持纯三建大佛龛保护北宋铜佛,而大悲阁下部无力整修。后战争爆发,1942年春日军驻正定机关长威胁纯三说,“佛昨夜托梦于我,不愿在这座四面透风漏雨的破庙中栖身,要赴东瀛寻找一片清净世界……”。 纯三和尚四处求援,欲修复大悲阁保住大佛,不料无人敢承担此项工程。此时,北平阜民建筑公司负责人程宽携总工程师刘世铭冒着生命危险赶赴隆兴寺,担纲大悲阁的重建工程。至1944年春,在日本人的反复阻挠及资金严重不足的情况下,缩小面积并利用左右耳阁之旧料组建的大悲阁竣工落成,终将北宋大佛留在了正定。可见,这座民国年间重建的大悲阁,与号称河北省三宝之一的“正定大佛”有着不可分割的联系。(图9)

图9:程宽与大悲阁模型,见:程世佐,“正定隆兴寺大悲阁抢修始末”,《中国文物报》,2009年12月18日第008版。

然而,有关部门认为,这座民国建筑,在隆兴寺保存了数座宋代建筑的组群中,不足以承载其应有的价值,于是重新设计了一座仿宋风格的建筑取而代之。(图10)在对原有大悲阁的拆除工程中,还于大佛背墙内发现北宋大悲阁原状内槽木柱一排四根,以及柱头、补间铺作斗栱七攒,未得到原址保留。

图9:程宽与大悲阁模型,见:程世佐,“正定隆兴寺大悲阁抢修始末”,《中国文物报》,2009年12月18日第008版。

然而,有关部门认为,这座民国建筑,在隆兴寺保存了数座宋代建筑的组群中,不足以承载其应有的价值,于是重新设计了一座仿宋风格的建筑取而代之。(图10)在对原有大悲阁的拆除工程中,还于大佛背墙内发现北宋大悲阁原状内槽木柱一排四根,以及柱头、补间铺作斗栱七攒,未得到原址保留。

图10:再建后的隆兴寺大悲阁。笔者摄于2011年冬。

晚期的民国建筑大悲阁被认为丧失了早期的“宋代风格”这一非物质的价值,因此被拆除再建。此役在当时被认为是一项严谨的“复建”工程,依法取得了国家文物局的批准。现在来看,殊为可惜。

第二个问题,是在展示上缺乏对物质性再造工程的阐明。这一点《准则》也有指导性规定,但实施情况普遍不佳。比如山西大同华严寺,在2008年至2010年间展开的大规模的再建工程,拆除了寺院周边的历史肌理,大面积扩建原有的寺院规模,并设计建造了大量的辽金风格仿古建筑。(图11)这个工程曾被国家文物局叫停,如今在寺院景区入口处的介绍说明中,却对再建一事只字不提,并且将新建的仿古建筑同真正的历史建筑混在一起介绍,给观众造成很大误导。上文提到的世界遗产框架下的物质性再造案例,无一不是对复建或再建的事实如实承认,并在此基础上获得了积极的价值评估。就大同古城再建一事的规模、对当代文保理念的代表性、以及它对中国古城保护与改造带来的实际影响,有朝一日也许也会如同华沙或卡尔卡松城堡一样获得遗产的身份,但如今对待再建工程躲躲藏藏的不诚实态度,直接打消了这种积极价值评估的可能。

另外,如南京明孝陵神功圣德碑亭,对于木结构屋架的复建,说明牌仅用了“进行保护”这样的提法一带而过。特别是这个项目中,屋顶内部的梁架结构还为了保护文物本体而做出了特殊的排布,并非完全依照古制,覆盖上彩绘之后,如果没有特别的说明,很难看出其为新的结构,极易造成误导。(图12)(图13)

图10:再建后的隆兴寺大悲阁。笔者摄于2011年冬。

晚期的民国建筑大悲阁被认为丧失了早期的“宋代风格”这一非物质的价值,因此被拆除再建。此役在当时被认为是一项严谨的“复建”工程,依法取得了国家文物局的批准。现在来看,殊为可惜。

第二个问题,是在展示上缺乏对物质性再造工程的阐明。这一点《准则》也有指导性规定,但实施情况普遍不佳。比如山西大同华严寺,在2008年至2010年间展开的大规模的再建工程,拆除了寺院周边的历史肌理,大面积扩建原有的寺院规模,并设计建造了大量的辽金风格仿古建筑。(图11)这个工程曾被国家文物局叫停,如今在寺院景区入口处的介绍说明中,却对再建一事只字不提,并且将新建的仿古建筑同真正的历史建筑混在一起介绍,给观众造成很大误导。上文提到的世界遗产框架下的物质性再造案例,无一不是对复建或再建的事实如实承认,并在此基础上获得了积极的价值评估。就大同古城再建一事的规模、对当代文保理念的代表性、以及它对中国古城保护与改造带来的实际影响,有朝一日也许也会如同华沙或卡尔卡松城堡一样获得遗产的身份,但如今对待再建工程躲躲藏藏的不诚实态度,直接打消了这种积极价值评估的可能。

另外,如南京明孝陵神功圣德碑亭,对于木结构屋架的复建,说明牌仅用了“进行保护”这样的提法一带而过。特别是这个项目中,屋顶内部的梁架结构还为了保护文物本体而做出了特殊的排布,并非完全依照古制,覆盖上彩绘之后,如果没有特别的说明,很难看出其为新的结构,极易造成误导。(图12)(图13)

图11:大规模再建后,被包围在仿古建筑中间的大同华严寺上寺。笔者拍摄于2014年9月。

第三个问题,是复建工程在决策和设计阶段的过于自信。这种自信往往出自对传统建筑法式和制度的熟练掌握,和对中国传统建筑内部结构的多变性的忽略。如在北方清代官式建筑的语境下,知道了遗址的大小和开间规模,又找到了外观的图像资料,就一定能准确地复建其内部结构吗?也许在百分之九十的情况下,答案是肯定的,但历史的真相总会有出人意料的地方。

这里要举一个跟复建完全没有关系的古建筑作为例证:河北临城息波亭。这座城外河堤上的小小八角形亭子,始建于明代,现存建筑为清代重修。其外观无甚特殊,然而内部却用了令人炫目的层层斜梁互相交织,逐层变小而向上,撑起屋顶。(图14)(图15)假如这座建筑在历史上被毁掉了,仅存遗址,以及若干外观的老照片,可想对它的复建绝无可能还原这种令人意外的内部梁架结构。诸如此类的错误,在故宫建福宫花园积翠亭(图16)(图17)、颐和园景明楼、北京地安门燕翅楼等处都可以见到。这种过于自信,和一些古建修复技术人员过于依赖官式做法和制度,以及对建筑个体之间细微的设计意匠差异的忽视是不无关系的。既然是复建,就要做到精准,不应把内部梁架、屋顶结构的推测看成是想当然的事情,如果没有确凿的证据,应当谨慎决策。

图11:大规模再建后,被包围在仿古建筑中间的大同华严寺上寺。笔者拍摄于2014年9月。

第三个问题,是复建工程在决策和设计阶段的过于自信。这种自信往往出自对传统建筑法式和制度的熟练掌握,和对中国传统建筑内部结构的多变性的忽略。如在北方清代官式建筑的语境下,知道了遗址的大小和开间规模,又找到了外观的图像资料,就一定能准确地复建其内部结构吗?也许在百分之九十的情况下,答案是肯定的,但历史的真相总会有出人意料的地方。

这里要举一个跟复建完全没有关系的古建筑作为例证:河北临城息波亭。这座城外河堤上的小小八角形亭子,始建于明代,现存建筑为清代重修。其外观无甚特殊,然而内部却用了令人炫目的层层斜梁互相交织,逐层变小而向上,撑起屋顶。(图14)(图15)假如这座建筑在历史上被毁掉了,仅存遗址,以及若干外观的老照片,可想对它的复建绝无可能还原这种令人意外的内部梁架结构。诸如此类的错误,在故宫建福宫花园积翠亭(图16)(图17)、颐和园景明楼、北京地安门燕翅楼等处都可以见到。这种过于自信,和一些古建修复技术人员过于依赖官式做法和制度,以及对建筑个体之间细微的设计意匠差异的忽视是不无关系的。既然是复建,就要做到精准,不应把内部梁架、屋顶结构的推测看成是想当然的事情,如果没有确凿的证据,应当谨慎决策。

图14:河北临城息波亭外观。笔者拍摄于2009年8月。

第四个问题更为宏观,是在城市化的地区,文物古迹物质性再造的行为缺少社区与民众的参与。如前文所述,在中国的文保法律体系内,再造行为从来都是一个由政府高度授权的、经过审批的、自上而下的行为。这个体系造成了社区居民与文物古迹再造的决策过程很难发生关系,笔者2015年底在北京大兴区德寿寺复建现场进行采访发现,寺院已接近完工,原村落的住民大部分已经因拆迁而搬走,紧邻的新住宅区中的居民大部分不知其为何物……(图18)如果按照《克拉科夫宪章》中“对遭受武装冲突或自然灾害而毁灭的整座建筑的复建,只有在其具有与整个社区的身份认同相关的社会及文化动机的情况下,才可以被接受”这一观点来看,这一项目很难取得正当性。这也必然造成,中国城市化地区中的物质性再造很难通过世界遗产框架下的第二类认可“为遗产地赋予新的价值”这个角度来看。当然这是中国城市化地区的问题,在广大的农村,尤其是传统信仰犹存的地区,情况有着很大的不同。

图14:河北临城息波亭外观。笔者拍摄于2009年8月。

第四个问题更为宏观,是在城市化的地区,文物古迹物质性再造的行为缺少社区与民众的参与。如前文所述,在中国的文保法律体系内,再造行为从来都是一个由政府高度授权的、经过审批的、自上而下的行为。这个体系造成了社区居民与文物古迹再造的决策过程很难发生关系,笔者2015年底在北京大兴区德寿寺复建现场进行采访发现,寺院已接近完工,原村落的住民大部分已经因拆迁而搬走,紧邻的新住宅区中的居民大部分不知其为何物……(图18)如果按照《克拉科夫宪章》中“对遭受武装冲突或自然灾害而毁灭的整座建筑的复建,只有在其具有与整个社区的身份认同相关的社会及文化动机的情况下,才可以被接受”这一观点来看,这一项目很难取得正当性。这也必然造成,中国城市化地区中的物质性再造很难通过世界遗产框架下的第二类认可“为遗产地赋予新的价值”这个角度来看。当然这是中国城市化地区的问题,在广大的农村,尤其是传统信仰犹存的地区,情况有着很大的不同。

图18:正在复建中的北京大兴区德寿寺。笔者摄于2015年11月。

破题:一种可能的看待问题的新角度

文物古迹的物质性再造所遭遇的挑战,可以用一个简单的比喻来概括——如果说文化遗产就像是一杯水,我们保护的对象,到底应该是杯中水还是水杯本身?这水就像是遗产的诸多非物质层面的价值,或者是对物质层面价值的详尽记录,是一个巨大的信息集合;而这杯子就是这些信息的载体,是文物古迹的物质存在。

支持再造的人会说,我们保护的是杯中水。如果掌握了足够可靠、详尽的信息,物质的载体毁灭了,可以再造;反对再造的人会说,我们保护的是杯子本身。文物古迹历经时光磨砺后真实的物质存在,是一切信息的唯一载体和来源。杯子毁灭了,眼前的这一杯水,也就消散了。即便掌握了足够可靠、详尽的信息,那也是我们对其观察记录之后自动产生的一个副本,再造出来物质即便和原来一模一样,也只是一种展示,它包含着副本的全新信息,而永远不是原件。

这种哲学层面的讨论,可以没有尽头。如果上升到物理学的高度,最新的研究已经发现,时间并不是单向流动不可逆转的,而更像一条已经拍摄好的胶片,前程早已写就,只是我们在慢慢播放;而宇宙间也没有什么是唯一的,量子纠缠的理论证明这个宇宙中一切状态下的一切存在,包括每一个人本身,理论上都应该在别的平行宇宙中有着完全一样的另一个“原件”。由此看来,建立在艺术创作的唯一性、历史的不可逆等自然认知基础上的对文物古迹的物质性崇拜,在“宇宙际”的层面上看,根基已经动摇……然而这种担心,可能只有当我们真的开始负责保护别的宇宙里的文物古迹时,才会用得着。

在地球上的这个世界里,无论国际上还是在中国国内,一个共同的思想误区正是:我们总是试图建立一套普世的评估体系,一个放之四海而皆准的准则,然而,没有了特殊的限定,这种尝试根本是不可能的。《威尼斯宪章》没有做到;《指南》已经修改了无数次,但各种新式理念似乎在绕着圈子,最终又回到了原点……中国的《准则》也是一样,我们的国家如此地大物博又文化多元,尤其是对文化遗产这种极为主观的领域,怎么可能用一种官定的理解去衡量一切?我们需要寻找恰当的限定,一把尺度更精准的尺子,来展开切实有效的观察。

对于文物古迹物质性再造的讨论,根本上是一个对遗产化进程的讨论。试想,如果我们没有经历“后生外发”的现代化裂变,仍然处在传统社会的思维中,不把建筑的工艺看作是艺术的表现,没有“文化遗产”这个概念的认知,那么,对重建行为根本不可能会有任何讨论……事实上,中国人已经如此自由自在地重建了上千年。正如绍伊指出的,“历史性纪念物”这一概念的诞生,取决于把历史作为一门学科以及艺术作为自主活动这两大因素。一旦引入欧洲的理念后,被迫开启了遗产化的进程,那么可以想见,把老房子理解成“历史性纪念物”这个过程,必定会随着各个地区现代化程度的不同——尤其是人群对历史的距离感的不同、以及各种不同类型的古建筑之内在艺术价值的不同,而产生万千差异。比如,闽浙交界处大山中的生水塘村村民,他们集体自发的、出于淳朴的风水考虑而重建廊桥,对这一再造行为的理解,一定应该与北京北海大佛殿、万佛楼这些涉藏文物的复建有所区别;再比如,对于杭州西湖雷峰塔再建的理解,也一定应该与山西武乡真如寺一座小小耳房的复建有所区别。

铺垫到这里,终于可以提出“破题”之道,以作为本文的结尾,同时也是未来更多工作的开端——笔者认为,当务之急是建立一套全新的、尊重多元价值观的理论体系来重新审视、评估中国文物古迹物质性再造的行为。这套理论体系应当以对遗产化的差异性评估为核心,打破一统天下的准则,寻找更恰当的限定,像考古学中的区系类型学说那般,分地区、分类别地,在实施主体对历史的距离感和实施对象内在的艺术价值这两个层面上,对再造的行为进行考量。地区限定的是历史的距离感这个变量,建筑类别限定的是内在的艺术价值这个变量,而历史与艺术这两个变量合在一起,共同支撑起对遗产化程度的考察。只有把文物古迹的物质性再造放置在这样一个由两个变量组成的立体光谱中去观察,才能破除无法调和的理论对立,跳出非黑即白的二元论这个死穴。(图19)

图18:正在复建中的北京大兴区德寿寺。笔者摄于2015年11月。

破题:一种可能的看待问题的新角度

文物古迹的物质性再造所遭遇的挑战,可以用一个简单的比喻来概括——如果说文化遗产就像是一杯水,我们保护的对象,到底应该是杯中水还是水杯本身?这水就像是遗产的诸多非物质层面的价值,或者是对物质层面价值的详尽记录,是一个巨大的信息集合;而这杯子就是这些信息的载体,是文物古迹的物质存在。

支持再造的人会说,我们保护的是杯中水。如果掌握了足够可靠、详尽的信息,物质的载体毁灭了,可以再造;反对再造的人会说,我们保护的是杯子本身。文物古迹历经时光磨砺后真实的物质存在,是一切信息的唯一载体和来源。杯子毁灭了,眼前的这一杯水,也就消散了。即便掌握了足够可靠、详尽的信息,那也是我们对其观察记录之后自动产生的一个副本,再造出来物质即便和原来一模一样,也只是一种展示,它包含着副本的全新信息,而永远不是原件。

这种哲学层面的讨论,可以没有尽头。如果上升到物理学的高度,最新的研究已经发现,时间并不是单向流动不可逆转的,而更像一条已经拍摄好的胶片,前程早已写就,只是我们在慢慢播放;而宇宙间也没有什么是唯一的,量子纠缠的理论证明这个宇宙中一切状态下的一切存在,包括每一个人本身,理论上都应该在别的平行宇宙中有着完全一样的另一个“原件”。由此看来,建立在艺术创作的唯一性、历史的不可逆等自然认知基础上的对文物古迹的物质性崇拜,在“宇宙际”的层面上看,根基已经动摇……然而这种担心,可能只有当我们真的开始负责保护别的宇宙里的文物古迹时,才会用得着。

在地球上的这个世界里,无论国际上还是在中国国内,一个共同的思想误区正是:我们总是试图建立一套普世的评估体系,一个放之四海而皆准的准则,然而,没有了特殊的限定,这种尝试根本是不可能的。《威尼斯宪章》没有做到;《指南》已经修改了无数次,但各种新式理念似乎在绕着圈子,最终又回到了原点……中国的《准则》也是一样,我们的国家如此地大物博又文化多元,尤其是对文化遗产这种极为主观的领域,怎么可能用一种官定的理解去衡量一切?我们需要寻找恰当的限定,一把尺度更精准的尺子,来展开切实有效的观察。

对于文物古迹物质性再造的讨论,根本上是一个对遗产化进程的讨论。试想,如果我们没有经历“后生外发”的现代化裂变,仍然处在传统社会的思维中,不把建筑的工艺看作是艺术的表现,没有“文化遗产”这个概念的认知,那么,对重建行为根本不可能会有任何讨论……事实上,中国人已经如此自由自在地重建了上千年。正如绍伊指出的,“历史性纪念物”这一概念的诞生,取决于把历史作为一门学科以及艺术作为自主活动这两大因素。一旦引入欧洲的理念后,被迫开启了遗产化的进程,那么可以想见,把老房子理解成“历史性纪念物”这个过程,必定会随着各个地区现代化程度的不同——尤其是人群对历史的距离感的不同、以及各种不同类型的古建筑之内在艺术价值的不同,而产生万千差异。比如,闽浙交界处大山中的生水塘村村民,他们集体自发的、出于淳朴的风水考虑而重建廊桥,对这一再造行为的理解,一定应该与北京北海大佛殿、万佛楼这些涉藏文物的复建有所区别;再比如,对于杭州西湖雷峰塔再建的理解,也一定应该与山西武乡真如寺一座小小耳房的复建有所区别。

铺垫到这里,终于可以提出“破题”之道,以作为本文的结尾,同时也是未来更多工作的开端——笔者认为,当务之急是建立一套全新的、尊重多元价值观的理论体系来重新审视、评估中国文物古迹物质性再造的行为。这套理论体系应当以对遗产化的差异性评估为核心,打破一统天下的准则,寻找更恰当的限定,像考古学中的区系类型学说那般,分地区、分类别地,在实施主体对历史的距离感和实施对象内在的艺术价值这两个层面上,对再造的行为进行考量。地区限定的是历史的距离感这个变量,建筑类别限定的是内在的艺术价值这个变量,而历史与艺术这两个变量合在一起,共同支撑起对遗产化程度的考察。只有把文物古迹的物质性再造放置在这样一个由两个变量组成的立体光谱中去观察,才能破除无法调和的理论对立,跳出非黑即白的二元论这个死穴。(图19)

图19:一种看待文物古迹物质性再造行为的基于遗产化的差异性评估的新理论体系。笔者制图。

(原文发表于《中国文化遗产》2017年第2期。本文省略了参考文献。)

图19:一种看待文物古迹物质性再造行为的基于遗产化的差异性评估的新理论体系。笔者制图。

(原文发表于《中国文化遗产》2017年第2期。本文省略了参考文献。) 版权说明:

1.版权归本网站或原作者所有;

2.未经本网或原作者允许不得转载本文内容,否则将视为侵权;

3.转载或者引用本文内容请注明来源及原作者;

4.对于不遵守此声明或者其他违法使用本文内容者,本人依法保留追究权等。