4·18国际古迹遗址日,走进良渚遗址

每年的4月18日是“国际古迹遗址日”

今年的主题是

《威尼斯宪章》60周年与时代挑战

明日2024年国际古迹遗址日

世界文化遗产主场活动

将在老虎岭遗址公园开幕

敬请期待

2019年良渚古城遗址成功列入《世界遗产名录》

成为中国第55处世界遗产

这座实证中华五千多年文明史的圣地

从此举世瞩目

01.什么是国际古迹遗址日?

每年的4月18日是国际古迹遗址日,又称“世界遗产日”。1982年4月18日,国际古迹遗址理事会在突尼斯举办科学研讨会,有代表首次提出建立国际古迹遗址日,并在每年的这一天举办全球性的庆祝活动。这一建议经执行委员会讨论后通过,并得到批准。1983年11月,联合国教科文组织大会号召各成员国倡导并推行“4·18国际古迹遗址日”。回溯历史,世界各国的文化遗产保护事业已经走过一段很长的道路。

02.探寻五千年文明的初始篇章

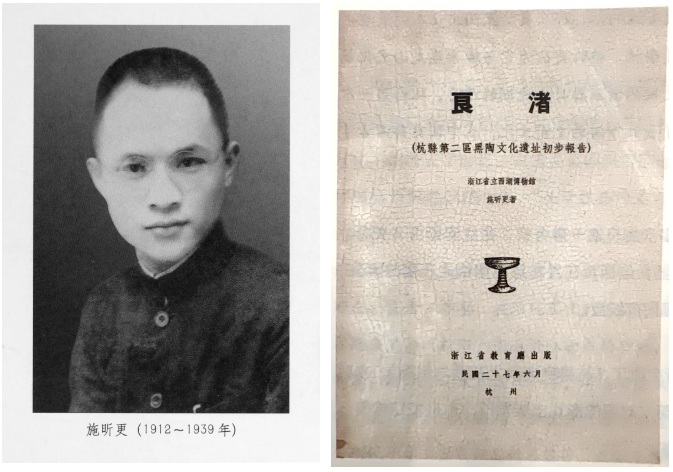

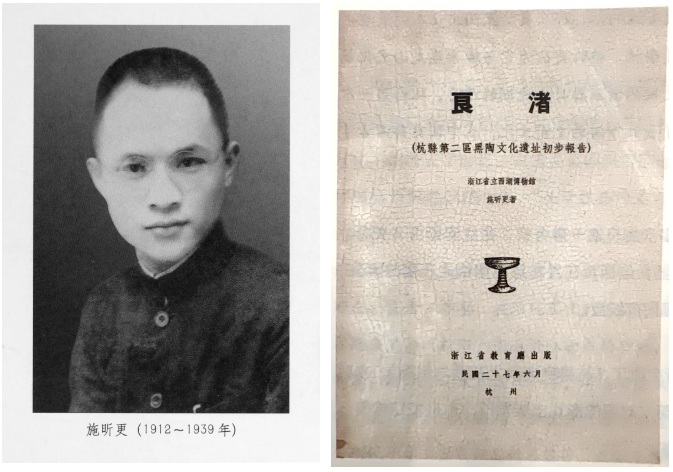

良渚文明的科学考古始于1936年,当时在浙江省西湖博物馆工作的施昕更,在家乡进行考古调查时,在一个干涸的潭底发现了一两片黑色有光的陶片。良渚黑陶的面世,成为了发现良渚文明的开始。

1936年6月至1937年3月,施昕更在良渚镇进行的调查和试掘工作,是良渚遗址第一次科学的考古调查和发掘工作。施昕更在其著作《杭县第二区远古文化遗址试掘简录》中详细记录了自己对良渚遗址进行的考古调查和试掘等过程,撰写了最早介绍和研究良渚遗址的论文。

每年的4月18日是国际古迹遗址日,又称“世界遗产日”。1982年4月18日,国际古迹遗址理事会在突尼斯举办科学研讨会,有代表首次提出建立国际古迹遗址日,并在每年的这一天举办全球性的庆祝活动。这一建议经执行委员会讨论后通过,并得到批准。1983年11月,联合国教科文组织大会号召各成员国倡导并推行“4·18国际古迹遗址日”。回溯历史,世界各国的文化遗产保护事业已经走过一段很长的道路。

02.探寻五千年文明的初始篇章

良渚文明的科学考古始于1936年,当时在浙江省西湖博物馆工作的施昕更,在家乡进行考古调查时,在一个干涸的潭底发现了一两片黑色有光的陶片。良渚黑陶的面世,成为了发现良渚文明的开始。

1936年6月至1937年3月,施昕更在良渚镇进行的调查和试掘工作,是良渚遗址第一次科学的考古调查和发掘工作。施昕更在其著作《杭县第二区远古文化遗址试掘简录》中详细记录了自己对良渚遗址进行的考古调查和试掘等过程,撰写了最早介绍和研究良渚遗址的论文。

1938年秋,施昕更的《良渚——杭县第二区黑陶文化遗址初步报告》一书几经波折终于问世,良渚文明第一次引起国内外的关注。1986年,反山发掘贵族大墓;1987年,瑶山发现祭坛;1992年,莫角山遗址成功发掘……一代代考古学家在良渚接续研究,这片“美丽的小洲”成为了世人认识中国历史的重要窗口。

03.重要发掘遗址点

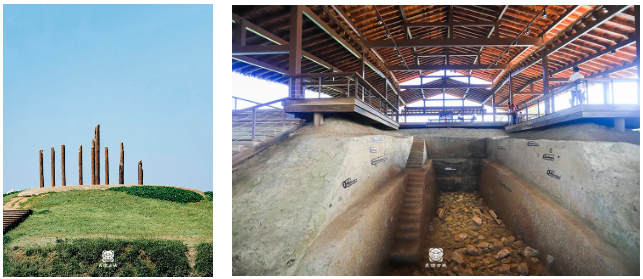

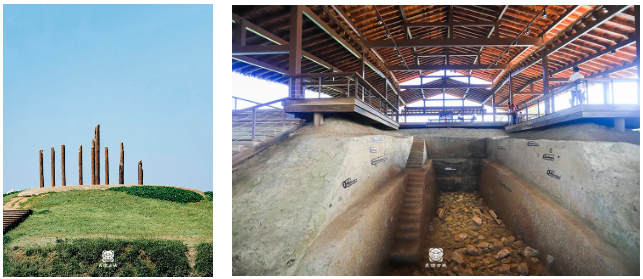

莫角山

1938年秋,施昕更的《良渚——杭县第二区黑陶文化遗址初步报告》一书几经波折终于问世,良渚文明第一次引起国内外的关注。1986年,反山发掘贵族大墓;1987年,瑶山发现祭坛;1992年,莫角山遗址成功发掘……一代代考古学家在良渚接续研究,这片“美丽的小洲”成为了世人认识中国历史的重要窗口。

03.重要发掘遗址点

莫角山

莫角山高台是由人工堆筑而成的,它是一个几近正南北向的长方形覆斗状的高台,形状十分规整,莫角山高台顶部又堆筑起三个近“品” 字形排列的台基,东侧的称为“大莫角山”,西侧北部的称为“小莫角山”,西侧南部的称为“乌龟山”,台基上原本都应分布有成排的房屋基址。

反山王陵

莫角山高台是由人工堆筑而成的,它是一个几近正南北向的长方形覆斗状的高台,形状十分规整,莫角山高台顶部又堆筑起三个近“品” 字形排列的台基,东侧的称为“大莫角山”,西侧北部的称为“小莫角山”,西侧南部的称为“乌龟山”,台基上原本都应分布有成排的房屋基址。

反山王陵

反山王陵遗址位于良渚古城内城西北部,是一处人工营建的高台墓地。由于墓葬保存完好,反山王陵遗址的考古取得了突破性的发现。反山王陵出土了玉、石、陶、象牙、嵌玉漆器等类的珍贵文物,是目前已知良渚文化遗址中出土玉器数量最多、品种最丰富、雕琢最精美的一处墓地。

南城墙

反山王陵遗址位于良渚古城内城西北部,是一处人工营建的高台墓地。由于墓葬保存完好,反山王陵遗址的考古取得了突破性的发现。反山王陵出土了玉、石、陶、象牙、嵌玉漆器等类的珍贵文物,是目前已知良渚文化遗址中出土玉器数量最多、品种最丰富、雕琢最精美的一处墓地。

南城墙

良渚古城的城墙全长约六公里,围合面积近三百万平方米。城墙共发现九座城门,其中八处为水城门,一处为陆城门。南城墙是良渚古城内目前唯一一处向公众真实展示的考古墙体遗址剖面,在这里依然可见来自五千多年前的草裹泥与垫石,良渚先民用石块铺垫墙基,用山上的黄色粘土堆筑城墙。历经五千年沧桑仍保留了下来,散发出历史沉淀的气息。

04.古今对话新体验

良渚古城遗址公园现开放考古天地和公众考古区,在这里,访客们可以亲身体验考古的魅力,感受良渚文化的深厚底蕴。

公众考古区

在公众考古区,访客们可以实地沉浸式体验考古,感受“田野考古”的乐趣。专业的考古人员带领访客们一同挖掘、探寻,示范考古工具手铲、刮铲的使用方法,亲身感受考古工作的过程。

良渚古城的城墙全长约六公里,围合面积近三百万平方米。城墙共发现九座城门,其中八处为水城门,一处为陆城门。南城墙是良渚古城内目前唯一一处向公众真实展示的考古墙体遗址剖面,在这里依然可见来自五千多年前的草裹泥与垫石,良渚先民用石块铺垫墙基,用山上的黄色粘土堆筑城墙。历经五千年沧桑仍保留了下来,散发出历史沉淀的气息。

04.古今对话新体验

良渚古城遗址公园现开放考古天地和公众考古区,在这里,访客们可以亲身体验考古的魅力,感受良渚文化的深厚底蕴。

公众考古区

在公众考古区,访客们可以实地沉浸式体验考古,感受“田野考古”的乐趣。专业的考古人员带领访客们一同挖掘、探寻,示范考古工具手铲、刮铲的使用方法,亲身感受考古工作的过程。

考古天地

考古天地是一个集科普、教育、娱乐于一体的综合性体验区。在这里,社教专员向访客介绍考古的具体流程,布探方、铲边、刮面,以及清理遗迹、照相记录等。青少年们可以化身小小“考古学家”亲手挖掘“宝物”。

考古天地

考古天地是一个集科普、教育、娱乐于一体的综合性体验区。在这里,社教专员向访客介绍考古的具体流程,布探方、铲边、刮面,以及清理遗迹、照相记录等。青少年们可以化身小小“考古学家”亲手挖掘“宝物”。

知来处,明去处

穿越五千年的时光,了解岁月里的秘密

明白保护研究的意义,让我们参与其中

共同保护好人类共有的珍贵遗产

审核:良渚遗址管理区微融媒体中心参考:《土筑金字塔:良渚反山王陵》、《良渚遗址考古八十年》

知来处,明去处

穿越五千年的时光,了解岁月里的秘密

明白保护研究的意义,让我们参与其中

共同保护好人类共有的珍贵遗产

审核:良渚遗址管理区微融媒体中心参考:《土筑金字塔:良渚反山王陵》、《良渚遗址考古八十年》

每年的4月18日是国际古迹遗址日,又称“世界遗产日”。1982年4月18日,国际古迹遗址理事会在突尼斯举办科学研讨会,有代表首次提出建立国际古迹遗址日,并在每年的这一天举办全球性的庆祝活动。这一建议经执行委员会讨论后通过,并得到批准。1983年11月,联合国教科文组织大会号召各成员国倡导并推行“4·18国际古迹遗址日”。回溯历史,世界各国的文化遗产保护事业已经走过一段很长的道路。

02.探寻五千年文明的初始篇章

良渚文明的科学考古始于1936年,当时在浙江省西湖博物馆工作的施昕更,在家乡进行考古调查时,在一个干涸的潭底发现了一两片黑色有光的陶片。良渚黑陶的面世,成为了发现良渚文明的开始。

1936年6月至1937年3月,施昕更在良渚镇进行的调查和试掘工作,是良渚遗址第一次科学的考古调查和发掘工作。施昕更在其著作《杭县第二区远古文化遗址试掘简录》中详细记录了自己对良渚遗址进行的考古调查和试掘等过程,撰写了最早介绍和研究良渚遗址的论文。

每年的4月18日是国际古迹遗址日,又称“世界遗产日”。1982年4月18日,国际古迹遗址理事会在突尼斯举办科学研讨会,有代表首次提出建立国际古迹遗址日,并在每年的这一天举办全球性的庆祝活动。这一建议经执行委员会讨论后通过,并得到批准。1983年11月,联合国教科文组织大会号召各成员国倡导并推行“4·18国际古迹遗址日”。回溯历史,世界各国的文化遗产保护事业已经走过一段很长的道路。

02.探寻五千年文明的初始篇章

良渚文明的科学考古始于1936年,当时在浙江省西湖博物馆工作的施昕更,在家乡进行考古调查时,在一个干涸的潭底发现了一两片黑色有光的陶片。良渚黑陶的面世,成为了发现良渚文明的开始。

1936年6月至1937年3月,施昕更在良渚镇进行的调查和试掘工作,是良渚遗址第一次科学的考古调查和发掘工作。施昕更在其著作《杭县第二区远古文化遗址试掘简录》中详细记录了自己对良渚遗址进行的考古调查和试掘等过程,撰写了最早介绍和研究良渚遗址的论文。

1938年秋,施昕更的《良渚——杭县第二区黑陶文化遗址初步报告》一书几经波折终于问世,良渚文明第一次引起国内外的关注。1986年,反山发掘贵族大墓;1987年,瑶山发现祭坛;1992年,莫角山遗址成功发掘……一代代考古学家在良渚接续研究,这片“美丽的小洲”成为了世人认识中国历史的重要窗口。

03.重要发掘遗址点

莫角山

1938年秋,施昕更的《良渚——杭县第二区黑陶文化遗址初步报告》一书几经波折终于问世,良渚文明第一次引起国内外的关注。1986年,反山发掘贵族大墓;1987年,瑶山发现祭坛;1992年,莫角山遗址成功发掘……一代代考古学家在良渚接续研究,这片“美丽的小洲”成为了世人认识中国历史的重要窗口。

03.重要发掘遗址点

莫角山

莫角山高台是由人工堆筑而成的,它是一个几近正南北向的长方形覆斗状的高台,形状十分规整,莫角山高台顶部又堆筑起三个近“品” 字形排列的台基,东侧的称为“大莫角山”,西侧北部的称为“小莫角山”,西侧南部的称为“乌龟山”,台基上原本都应分布有成排的房屋基址。

反山王陵

莫角山高台是由人工堆筑而成的,它是一个几近正南北向的长方形覆斗状的高台,形状十分规整,莫角山高台顶部又堆筑起三个近“品” 字形排列的台基,东侧的称为“大莫角山”,西侧北部的称为“小莫角山”,西侧南部的称为“乌龟山”,台基上原本都应分布有成排的房屋基址。

反山王陵

反山王陵遗址位于良渚古城内城西北部,是一处人工营建的高台墓地。由于墓葬保存完好,反山王陵遗址的考古取得了突破性的发现。反山王陵出土了玉、石、陶、象牙、嵌玉漆器等类的珍贵文物,是目前已知良渚文化遗址中出土玉器数量最多、品种最丰富、雕琢最精美的一处墓地。

南城墙

反山王陵遗址位于良渚古城内城西北部,是一处人工营建的高台墓地。由于墓葬保存完好,反山王陵遗址的考古取得了突破性的发现。反山王陵出土了玉、石、陶、象牙、嵌玉漆器等类的珍贵文物,是目前已知良渚文化遗址中出土玉器数量最多、品种最丰富、雕琢最精美的一处墓地。

南城墙

良渚古城的城墙全长约六公里,围合面积近三百万平方米。城墙共发现九座城门,其中八处为水城门,一处为陆城门。南城墙是良渚古城内目前唯一一处向公众真实展示的考古墙体遗址剖面,在这里依然可见来自五千多年前的草裹泥与垫石,良渚先民用石块铺垫墙基,用山上的黄色粘土堆筑城墙。历经五千年沧桑仍保留了下来,散发出历史沉淀的气息。

04.古今对话新体验

良渚古城遗址公园现开放考古天地和公众考古区,在这里,访客们可以亲身体验考古的魅力,感受良渚文化的深厚底蕴。

公众考古区

在公众考古区,访客们可以实地沉浸式体验考古,感受“田野考古”的乐趣。专业的考古人员带领访客们一同挖掘、探寻,示范考古工具手铲、刮铲的使用方法,亲身感受考古工作的过程。

良渚古城的城墙全长约六公里,围合面积近三百万平方米。城墙共发现九座城门,其中八处为水城门,一处为陆城门。南城墙是良渚古城内目前唯一一处向公众真实展示的考古墙体遗址剖面,在这里依然可见来自五千多年前的草裹泥与垫石,良渚先民用石块铺垫墙基,用山上的黄色粘土堆筑城墙。历经五千年沧桑仍保留了下来,散发出历史沉淀的气息。

04.古今对话新体验

良渚古城遗址公园现开放考古天地和公众考古区,在这里,访客们可以亲身体验考古的魅力,感受良渚文化的深厚底蕴。

公众考古区

在公众考古区,访客们可以实地沉浸式体验考古,感受“田野考古”的乐趣。专业的考古人员带领访客们一同挖掘、探寻,示范考古工具手铲、刮铲的使用方法,亲身感受考古工作的过程。

考古天地

考古天地是一个集科普、教育、娱乐于一体的综合性体验区。在这里,社教专员向访客介绍考古的具体流程,布探方、铲边、刮面,以及清理遗迹、照相记录等。青少年们可以化身小小“考古学家”亲手挖掘“宝物”。

考古天地

考古天地是一个集科普、教育、娱乐于一体的综合性体验区。在这里,社教专员向访客介绍考古的具体流程,布探方、铲边、刮面,以及清理遗迹、照相记录等。青少年们可以化身小小“考古学家”亲手挖掘“宝物”。

知来处,明去处

穿越五千年的时光,了解岁月里的秘密

明白保护研究的意义,让我们参与其中

共同保护好人类共有的珍贵遗产

审核:良渚遗址管理区微融媒体中心参考:《土筑金字塔:良渚反山王陵》、《良渚遗址考古八十年》

知来处,明去处

穿越五千年的时光,了解岁月里的秘密

明白保护研究的意义,让我们参与其中

共同保护好人类共有的珍贵遗产

审核:良渚遗址管理区微融媒体中心参考:《土筑金字塔:良渚反山王陵》、《良渚遗址考古八十年》 版权说明:

1.版权归本网站或原作者所有;

2.未经本网或原作者允许不得转载本文内容,否则将视为侵权;

3.转载或者引用本文内容请注明来源及原作者;

4.对于不遵守此声明或者其他违法使用本文内容者,本人依法保留追究权等。